纵观全球化工行业的发展规划,虽然有历史积淀,但是面临着人口、环境污染、经济全球化、疫情防控、转型升级等多方困难。新形势下,为实现经济发展与环境发展双赢局面,立足于成渝经济发展现状,探讨成渝经济区域当前经济发展情况及其相关影响因素,找到化工发展突破口。

一、成渝双城经济圈化工产业发展概况

(一)成渝经济圈概况

习近平总书记在十九大报告中指出要推进绿色发展,建立健全绿色低碳循环发展经济体,导向绿色技术创新体系,着力解决环境问题。[1]《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》指出成渝双城地区位于“一带一路”和长江经济带交汇处,有独特的地理位置优势,建设成渝天府数据和重庆数据中心,打造国家一体化算力网络国家枢纽节点,形成“东数西算”,打造西部金融中心。充分发挥区域内成都和重庆的双核带动作用,辐射西部地区各大城市,促进成渝产业协同发展,增强区内产业聚合力,打造国家的第四增长极。习近平总书记也指出加快推动成渝地区双城经济圈建设,支持川渝地区协同创新,推动成渝化工产业高效分工、错位发展、互相融合,加快现代化产业体系建设。

为实现“碳达峰、碳中和”目标,四川省推动化工园区产业聚集,截至2021 年已经实现绿色化工产业全年实现营业收入 5 100 亿元,同比增长 20%以上。截至 2020 年 12 月,重庆实现工业利润总额 1 659.55 亿元,同比增长48.3%,工业增加值增长 10.7%。

四川省经信厅化工处按照“一干多支”发展战略,构建五大经济区,出台《绿色化工产业培育方案》,形成“8+6+30”产业发展格局,发展成都、眉山、宜宾、南充等 8 个城市为绿色化工产业基地,深加工形成石油炼化一体化、盐磷化工、高端精细化学品等 6 个化工产业,培育 30 个较强影响力的企业。[2] 化工产业未来必将走向绿色环保之路。四川将把企业、基地、产业链相结合,打造绿色化工产业。

重庆也按照五个“一体化”理念,打造了重庆化工园区。重庆拥有基础化学原料、橡胶制品制造、合成材料等 10个化工行业;有相较完善的天然气化工体系。该地化学工业主要为基础化工类产品(三酸两碱、尿素、甲醇等)、传统优势产品(高锰酸钾、羧甲基纤维素钠、醋酸乙烯等)。有著名企业如德国巴斯夫、华峰集团、东方希望集团、双象集团、万凯新材料等。该地实现了部分高附加值化学产品本地生产,如MDI、己二酸、氨纶、PET 等。

(二)产业发展现状

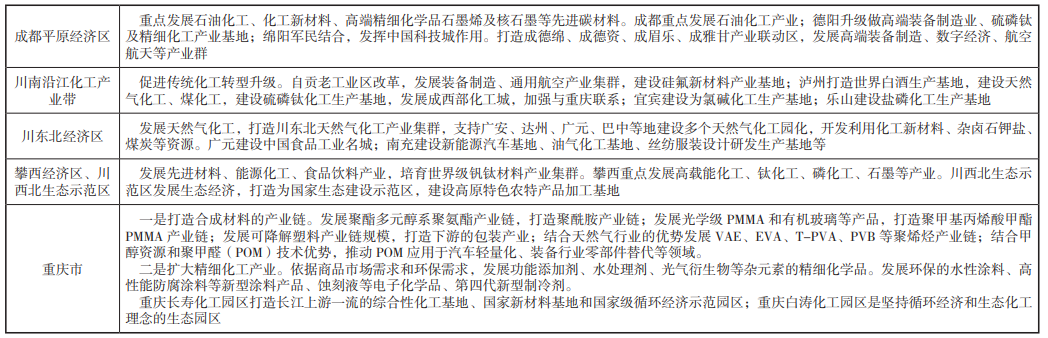

成渝地区的化工产业体系门类较齐全。作为绿色化工强省的四川未来将重点聚焦化工新材料、天然气化工、盐化工、锂钾综合开发等领域。四川省即将整合资源,发挥优势特色,调整化工产业布局,以科技创新为动力,培育一批关键技术。作为西南重点化工基地的重庆市,未来也将重点发展聚氨酯、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯等合成材料和精细化工产品,推进合成材料应用于纺织、鞋业、电子等多行业。目前,成渝地区将进行资源整合,调整区域内的化工产业分布,四川已划分了几个经济区,重庆也将重点涉入新的化工领域。具体分布如表 1 所示。

成渝地区已经打造多个化工园区,促进该地化工产业集中化发展,招商引入多家企业。目前,园区已经有重庆长寿化工园区、重庆白涛化工园区、成眉石化园区、自贡川南新材料化工园区、绵阳经开化工园区、泸州川南化工园区、万州盐气化工园等。成渝双城圈将继续加强各企业、园区协作发展,带领化工行业未来发展到新高度。

二、成渝双城经济圈化工产业面临的困境

成渝双城是重要的化工生产基地。四川重点促进天然气生产与研发;重庆市的化肥、三聚氰胺、钛白粉等产品的产能较高。但成渝地区化工产业仍存在问题,如产业结构、创新力、工艺技术、节能利用等方面还需改进。

(一)化工产业园区管理不足

早期化工产业带无序扩张,规划不合理,产业链结构单一,开发难度大,上中下游链接合作不紧密,产业总体水平低。传统化工产品结构性相对过剩,未形成核心竞争力,而生产成本偏高,项目审批手续复杂,导致产业融合发展难度大。另外,很多资源主打外销,资源就地转化难且回收率低。成渝地区按照环保理念已规划多个化工产业园区,关注特色产业,打造上下游产业链,支持要素互供,力求达到“碳中和”目标。早期的园区企业是在传统化工的基础上改建而成的,且大多是被动划入园区,缺乏主动性;经济模式不清晰,工程建设存在盲点,没有安全防护措施;园区内部信息不流通,缺少共享平台,没有产生真正的协同效应。目前,园区化工产业门类虽多,但一体化程度不高,彼此缺少联系。

(二)化工创新驱动能力不足

成渝地区的化工资源比较丰富,现在由传统化工产业逐步转向聚氨酯、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯等合成材料、精细化工产品、锂钾综合开发等高新领域拓展。战略性新兴产业已开始发展,但创新能力不足,创新投入力度不够。截至 2020 年成渝地区投入研究与试验发展(R&D)共计 1 582 亿。虽然成渝地区科技投入力度很大,但在长期发展过程中,成都、重庆的投入占比更多,与周边城市的差距明显较大,形成经济圈中间地带塌陷的现象。成渝地区协同发展的向心力不足,创新水平和协同程度是西边较强于东边,中间地区最差。整个成渝地区存在产业同质化和背向发展问题。

(三)化工产业人才制约问题

人才是制约化工产业发展的核心因素。化工企业普遍存在用工问题,原因有以下几点:一是关于人才意识。由于部分高校毕业生受近几年化工事故的影响,觉得化工行业污染性强,对人身体危害较大,产生一些意识误区,不愿意长期留在化工企业;二是关于化工人才培养模式。教学模式单一,“填鸭式”教学,过分注重化工理论,忽略培养需要与市场经济相结合;教学内容陈旧,随着化工产业变革,涌现一批新工艺、新材料、新技术,教师应与时俱进,将新知识运用于教学过程中;理论与实践相脱节,缺少与企业的合作,未参与到成渝双城经济发展试验建设中,导致学生缺少实操过程中的应急处理能力。

(四)高质量发展机制不完善

高质量发展的生态文明体制已基本构成,但是宣传力度不足。人们虽然重视环保,但参与度不高。部分城市科研机构少,缺乏人才培养环境,高科技人才较少。中小企业创新团队较小,知识结构趋于同质化,原创科研成果少。专利发明带来竞争性,逐利效应已经渗透到各类化工企业和科研机构。科技创新激励机制存在一些问题,政府创新成本投入虽然增加,但专利激励最终泡沫化,并且转化率较低。

表 1 成渝双城经济圈化工产业布局

(五)安全环保意识有待提高

面对全球“碳中和”发展热潮,人们提高环境保护意识,并推动化工绿色发展,但仍然存在问题。化工行业原材料种类多,产生废物种类多,处理难度系数高,环境治理难度极大。部分企业生产工艺设备水平差,危险品化工企业搬迁难度大,面临较大的环境保护压力,其中沿江布局的企业面临着长江生态保护的重任。

(六)化工企业管理问题较多

一是经济管理体系不够完善。大部分企业仍采用传统生产模式,仅仅追求生产规模。企业内部监管机制需要完善。二是欠缺风险预防控制机制。没有针对企业面临的市场问题进行预防,无法准确有效地评估企业发展,导致化工企业面临风险大。三是人才信息不对称,招聘受限,企业员工综合素质参差不齐。人才供应与企业需求不匹配,多数员工为普通员工,缺乏高层次管理人和高新技术人才。四是人才管理制度有缺陷,受疫情影响,部分化工企业薪酬低,人才发展空间受限,化工企业对创新型人才的吸引力度不强。五是企业文化建设滞后,员工间缺乏凝聚力,人才没有归属感,最终难以留住人才。

三、推进成渝化工产业高质量发展对策与建议

(一)加强化工企业经济管理

一是建立健全经济管理体系。依据化工企业情况,构建组织结构,明确责任分工,完善管理制度。二是加强市场环境风险控制。结合企业自身情况,制定一条合理的风险防控机制,帮助有针对性地制定应急预案。三是加强管理队伍培训教育。化工企业发展离不开人才,引进专业技术人才,开展多元化教育培训模式,与高校政府合作,联合培养人才。四是制定公司员工的晋升制度,改善薪酬待遇,激发人才队伍的主观能动性。

(二)引领产业高质量转型升级

一是推动产业资源整合,支持成渝部分小化工企业转型升级,借鉴国际化标准建立完善的监管体系。加强上中下游合作,明确分工,打造从原材料到生产最终产品的产业链。二是项目引领发展,紧跟“长江经济带”“成渝双城经济圈”等区域合作战略,扩大对外开放,打造高质量转型升级项目,推动化工企业发展,促进成渝两地化工企业分工合作,切实打造西南地区资源集约型产业链循环体系。三是着眼于大局发展,聚焦优势产业,促进优势互补,打造能源化工产业集群。成渝地区石油化工、天然气化工、高新材料等化工产业有重叠,可以促使企业、技术、人才共享,细化双圈产业链分工,破除同质竞争问题。四是深化工业、信息化融合,打造产学研结合的创新体系。根据市场情况,结合化工企业,实现化工产业“创新链”发展,支持煤化、炼化一体,提升该区域化工产业核心竞争力。

(三)改革创新重塑化工竞争力

成渝经济圈有多个工业园区,其中四川已经形成“8+6+30”绿色化工产业发展格局,重庆也是西南地区重要的化工基地。双城经济圈内化工资源丰富,深化供给侧结构性改革,加强化工产业转型升级为资源节约型产业,促进化工产业高质量发展。一是加强政企学合作,成渝双城圈高校或各大科技研发中心较多,可以促进高新技术研发,培育专业人才,提高科技成果的转化。二是推动成渝经济圈高质量发展谋划布局,促使区域内现有化工产业与新兴产业融合。三是鼓励发展新材料产业、电子产业、低能环保产业等产业发展,加深产业链延伸度。四是支持培育低碳环保型产业,整合成渝双城的科学技术成果,引导大型企业响应国家号召,依托自身资源利用技术,向区域内园区或企业提供三废收集技术、处理技术、环保服务技术,促进技术共享。五是打造成渝地区共享平台。成渝双城经济圈正在努力打造城市网络一小时通达局面。由政府、企业、高校共同参与,利用大数据、物联网、人工智能手段打造“智慧化工”平台,建设化工安全大数据中心,实现远程操控。同时,支持先进技术研发创新,增强化工企业的持久动力,淘汰落后装置,更新生产工艺。

(四)完善化工产业高质量发展体系

加强化工园区监管,让政府跟企业和园区对接,加强各环节监管,制定严格的法律法规;对企业从规划、建设、运行到报废处理全过程进行明确规定;充分发挥行业协会、群众组织的作用,提高民众参与度,共建一个公开透明的沟通机制,促进化工产业健康发展。

(五)推进化工企业安全环境治理

成渝地区污水和工业废气废渣处理装置技术水平不一致,可以以相关龙头企业为代表,发展节能环保产业,提高整个地区的资源再利用水平;加强成渝地区危险化学品企业搬迁;支持节能减排,加强长江经济带化工企业污染专项整治和敏感区域环境整治;成渝地区化工园区较多,化学危化品运输量较大,督促相关部门加强安全环保管理,淘汰落后生产装置,遏制危险事故发生。

(六)改善化工人才供给环境

一是打造专家服务团队。采取引智政策,引进本土四川大学、电子科技大学、四川轻化工大学、重庆大学等多个科研院所的专家学者,也可以与区域外各大高校合作,共建工作站,打造智慧库。二是改进企业引才策略,针对化工专业人才,制定激励机制,提供薪酬待遇、子女教育等服务项目;也可以与政府部门合作,出台相关政策,以特聘、兼职等方式引进高层次人才。三是促进产教融合,加强两地校企合作,打造高水平专业群,为化工学生实习提供实践平台;发挥高校优势,为企业提供员工技能培训等社会服务。

四、结束语

随着新时代科技的创新发展,传统化工与新兴产业已交融共进。从成渝化工产业实际情况出发,充分发挥双城经济圈化工产业优势,促使区域内“互通有无”,推动成渝地区绿色化工产业健康发展,开启成渝产业协同发展新篇章。