我国“十四五”开启了新发展阶段,充分发挥我国风、光、水电力全产业链世界领先的优势,充分利用风能、太阳能、水能发电及其在资源、电力、投资等方面的互补性,以水电开发为先导,通过风、光、水互补开发,将水电基地建设成清洁可再生能源基地,加快实现电力清洁化、能源电力化,是实现我国能源绿色高效发展和“碳中和”的必由之路。

一、中国的“碳中和”之路是能源电力化

我国电力清洁化发展所需的风能、太阳能、水能等可再生能源的资源量是足够的,通过风、光、水互补开发和“西电东送”的成本也是有竞争性的,可以充分发挥市场资源配置当中的决定性作用,加快实现电力清洁化。从经济性考虑,水电在提完折旧和还完贷款之后,经营成本只有0.05 元 /(kW·h)左右,随着风电和光电价格的进一步降低,清洁电力的成本越来越低。畅销书《第三次工业革命》《零边际成本社会》和《零碳社会》的作者杰里米 • 里夫金在他的书里也预测:“一旦设施和相关技术建成并投入运行,开发太阳能、风能以及其他可再生能源的边际成本趋近于零”[4]。我国在流域水电梯级开发、西电东送等基础设施和物联网、5G 等技术方面国际领先,这为可再生清洁能源发展走向边际成本趋零的时代奠定了基础,使能源电力化成为大势所趋。

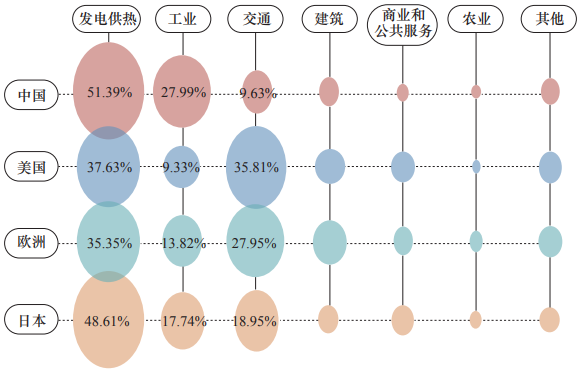

能源电力化是我国实现“碳中和”的必由之路。从图1可以看出,2018 年我国 89% 的 CO2 排放集中在发电供热、工业和交通三大行业,美国、欧洲、日本等也主要集中在这三大行业,占比为 77.12% ~ 85.3%。

我国在发电供热领域,2021 ~ 2030 年力争实现增量电力清洁化,2031 ~ 2050 年实现清洁电力替代化石电力。利用廉价的清洁电力电解水生产绿氢,形成绿色能源。在工业领域,2017 年电气化率仅为 27%,通过钢铁行业从高炉转向电炉,水泥生产逐渐使用绿氢和生物质能源等替代燃料,预计 2050年工业电气化率可达到 52%。在交通领域,依托我国电动汽车的产业和技术优势,加速实现交通电气化。因此,通过电力清洁化和能源电力化,预计到 2050 年我国 CO2 排放量可减少 80% 以上,基本实现“碳中和”。

图 1 2018 年部分国家和地区二氧化碳排放量对比

二、风、光、水互补开发具有重要意义

我国《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》提出建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游等清洁能源基地,并出台“电力源网荷储一体化和多能互补发展”的指导意见,提出以先进技术突破和体制机制创新为支撑,构建以新能源为主体的新型电力系统,因此,充分利用我国风、光、水在资源、电力、投资上的互补性,努力突破风、光、水能互补开发的技术“瓶颈”,将促进清洁可再生能源高质量发展,加快实现“碳达峰”“碳中和”。

我国风电、光电、水电等各行业全产业链世界领先,开发规模均居世界第一。在水资源综合利用领域,我国形成了“自然—社会”二元水循环理论,以及水电“流域、梯级、滚动、综合”开发的广泛实践,流域水电基地基本形成,“西电东送”的特高压电网已经形成。然而,依托正在建设的流域水电基地,基于流域内风、光、水能资源和变化规律,优化开发风电、光电、水电,形成一组优质电源是我国电力清洁化发展的必然选择。

依托青藏高原独特的自然环境,通过风、光、水互补开发,加快实现电力清洁化,对于贯彻新发展理念,以流域水循环推动双循环,构建流域新发展格局,实现高质量发展具有重要意义。

一是建设“亚洲水塔”形成水资源综合利用体系。经初步估算,黄河上游、大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江等主要流域,在风、光、水能互补开发完成后,形成了约 1000 亿 m3 的“龙头水库”,这是最大规模的青藏高原水资源综合开发工程体系建设,给“亚洲水塔”装上“开关”调节径流的丰枯变化,优化水资源配置,满足生产、生活、生态对水资源的综合需求,兴利除害,形成“我在江之头,君在江之尾,共饮一江水”的命运共同体,惠及我国及下游国家约 30 亿人口。

二是助力青藏高原生态屏障建设。实践和研究表明,风电、光电装置会提高地表粗糙度,降低风速,增强空气的汇聚而形成上升气流,提高降水,促进植被生长,降低地面反射率 [6]。因此,风电、光电具有遮阴、降低风速、减少水分蒸发等作用,有利于生态修复。高原湿地保护与修复方略——建设低坝有利于快速修复湿地 [7],水库具有“冷湖效应”、湿地作用,能够增加周边的湿度和降水,改善陆生环境,而且,在青藏高原梯级水电站形成的“河—湖”系统,可改善水生生境,并顺应了河流自然阶梯化过程,起到了与黄土高原“淤地坝”“梯田”保持水土和稳定山体的类似作用。例如 :雅砻江二滩水电站建成 20 年,使植被稀疏的干热河谷变成国家级森林公园,附近的攀枝花市也变成了热带水果王国。

三是加快实现“碳达峰”“碳中和”。我国流域水电基地基本形成,短、平、快建设风电、光电“插接”到水电基地,就形成了风、光、水能互补的清洁能源基地,充分发挥有为政府和高效市场优势,利用电网将清洁电力送到千家万户。同时,通过“西电东送”,市场化构建起黄河、长江流域上下游生态补偿机制,实现生态建设的产业化和产业发展的生态化。因此,加快推动风、光、水能互补开发,可以筑牢水资源、生态、能源安全底线。

我国实现“碳中和”从资源到技术并无多少悬念,关键是实现风、光、水互补开发的体制机制创新。我国发展风、光、水互补开发具有天时、地利、人和的优势。新时代、新能源、新动能是我国可再生能源发展的动力之源 ;青藏高原是可再生能源发展的“风光水宝地”,是风、光、水互补开发的大舞台;以水电为先导,统一开发主体、统一规划、统一开发、统一市场,加快实现电力清洁化、能源电力化。

人类利用自然界所提供的能源资源,从薪柴时代,到煤炭时代,再到油气时代,最终走向清洁能源的新时代。人类社会也从原始文明到农业文明,再到工业文明,最终走向人与自然和谐共生的生态文明。人类每一次主要能源的改变,都推动着社会发生深刻变革。中华文明从大禹治水开始,兴水利除水患,就是经济社会发展永恒的主题,“水利兴则天下兴”,孕育了“天人合一”的人与自然和谐共生的生态文明思想基础。今天,我们利用青藏高原的地理优势,风、光、水的技术优势,社会主义的制度优势,通过风、光、水互补开发,将助力我国加快走向生态文明的新时代。

三、结论

本文以雅砻江水电基地风、光、水能互补开发研究为基础,论证了以水电开发为先导,风、光、水电力互补开发实现我国“碳中和”之路的可行性和必然性。依托流域水电开发构建起环绕在青藏高原边缘的生态屏障,实现生态优先、绿色发展,保障水、粮食、能源和生态安全,为加快实现习近平总书记提出的“以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系”建设奠定坚实的物质基础。主要结论如下 :

(1)风能、太阳能、水能均是清洁可再生能源,以人类目前的能源获取途径,要实现“碳中和”目标,必须大力发展风能、太阳能、水能资源。

(2)国内外大量的研究表明,推动社会能源使用向电力化转变是实现“碳中和”的重要内容和努力方向。

(3)风、光、水能大规模互补开发与我国倡导的“生态优先、绿色发展”的理念高度契合。

(4)我国风能、太阳能、水能资源极其丰富,并且在时间和空间分布上具有很好的互补性,资源优势得天独厚。加之我国多年来在电力生产、输送、使用方面积累了大量的人才和技术优势,以水电为先导带动风、光、水互补开发,可以快速实现电力生产的清洁化、生态化、低成本化,再用廉价的电力推动能源电力化,从而加速实现碳中和。(作者:杨永江,王立涛,孙卓)