文化产业作为具有高附加值、强融合性的新兴产业形态,在乡村振兴中发挥着独特而重要的赋能作用。2025 年中央一号文件明确提出,“要着力壮大县域富民产业,推进乡村文化和旅游深度融合,开展文化产业赋能乡村振兴试点,提升乡村旅游特色化、精品化、规范化水平” 。

一、乡村文化产业的现状

丰富的乡村文化资源

我国乡村地域广阔,民族众多,拥有丰富多彩的文化资源。这些资源涵盖物质文化遗产和非物质文化遗产,如古老的村落建筑、传统的农耕器具等物质文化遗产,以及民间传说、民俗节庆、传统手工艺、地方戏曲等非物质文化遗产。不同地区的乡村文化各具特色,如江南水乡的温婉细腻、西北乡村的粗犷豪放等,这些独特的文化资源构成了乡村文化产业发展的坚实基础。

乡村文化产业的初步发展

近年来,随着乡村振兴战略的推进,各地积极探索乡村文化产业发展模式,取得了一定成效。许多乡村依托当地文化资源,发展了文化旅游、民俗体验、创意农业、特色手工艺等产业形态。一些具有历史文化底蕴的古村落,通过修复古建筑、开发民俗文化体验项目,吸引了大量游客,带动了当地餐饮、住宿等相关产业发展,拓展了农民增收渠道。陕西袁家村通过修复关中民俗建筑群与动线规划,年接待游客超600万人次,村民年收入达10万元。

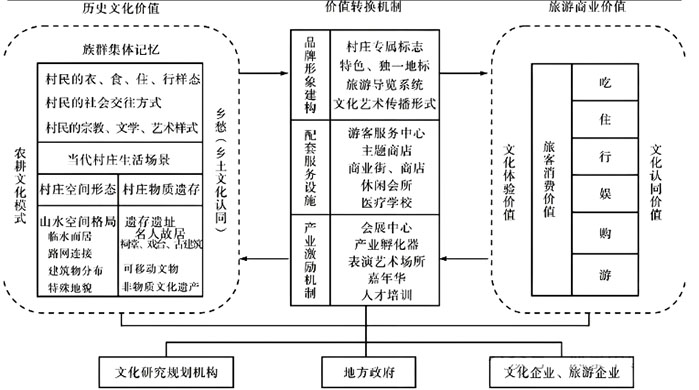

二、文化赋能的机制逻辑

文化资本激活乡村内生动力

文化产业通过非遗活化、传统手工艺集群建设等方式,将文化资源转化为经济资本,形成乡村自我造血能力。乡村文化资本积累能重构社会网络,增强社区凝聚力。联合国教科文组织《文化促进乡村振兴指南》强调文化赋能需兼顾经济、社会与生态效益协同发展工业化后期,乡村从传统的生产要素供给地转向文化消费空间。

内生驱动理论的应用延伸

文化产业通过激活地方文化遗产(如农耕技艺、民俗节庆),重构乡村在城乡二元结构中的竞争优势。文化要素注入可使乡村土地溢价提升30%-50%,形成"以文带产、以产兴村"的良性循环。 乡村文化资源(如传统建筑群落、口头文学)可通过资本化运营转化为经济与社会资本。福建土楼通过申报世遗使旅游收入年均增长17%,验证了文化资本的增值效应。

政策导向与制度保障

国家《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》明确提出八大重点领域,包括创意设计、文旅融合等,通过土地制度改革(如集体经营性建设用地入市)与金融创新(如生态产品贷)破解资源转化瓶颈。联合国教科文组织《文化促进乡村振兴指南》(2022)强调"文化遗产保护与创新利用的平衡",我国浙江松阳"拯救老屋行动"即通过修缮120栋明清民居,带动民宿产业集群发展,实现保护与开发收益比达1:8.3。

三、综合效益简述

促进经济增长,拓宽农民增收渠道

文化产业的发展能够为乡村创造新的经济增长点。通过发展文化旅游,吸引游客前来观光、休闲、度假,带动乡村餐饮、住宿、交通、购物等相关产业发展,增加乡村经济收入。西安市鄠邑区蔡家坡村通过举办“关中忙罢艺术节” 打造乡村旅游的文化品牌,吸引了大量游客,带动了当地农产品销售、农家乐经营等,促进了农民增收,推动了当地经济的多元化发展 。浙江乌镇戏剧节运用智慧导览系统与滨水剧场空间设计,年拉动消费超30亿元,实现数字技术与文化场景深度融合。

传承与保护乡村文化,增强文化认同感

乡村文化产业的发展为乡村文化的传承与保护提供了新的途径。在发展文化产业过程中,乡村的非遗、传统手工艺等得到重视和保护,通过传承人的培养、技艺的创新与推广,使这些优秀传统文化得以延续和发展。这不仅增强了村民对本土文化的认同感和自豪感,也避免了乡村文化在现代化进程中的流失,促进了乡村文化的繁荣发展。

提升乡村知名度与影响力

繁荣的文化产业能够提升乡村的知名度和影响力,吸引更多的游客、投资者和人才关注乡村。良好的文化氛围和发展前景,为乡村吸引了外部资金投入,用于基础设施建设、文化项目开发等,促进乡村发展。也吸引了一些有知识、有技能的人才回流乡村,为乡村文化产业发展注入新的活力,形成乡村发展的良性循环。

推动乡村生态与文化协调发展

合理开发乡村文化资源,注重文化产业与生态保护的结合,可以实现资源的可持续利用。例如,在发展乡村生态旅游过程中,引导游客欣赏乡村自然风光的了解乡村传统文化,使游客在享受生态之美的也接受文化的熏陶,促进乡村生态与文化的协调发展,打造宜居宜业的美丽乡村。

四、面临挑战

市场化运作机制不完善

乡村文化产业的市场化运作机制尚不完善,商业模式和市场推广手段相对缺乏。许多乡村文化企业规模较小,缺乏专业的经营管理人才,市场开拓能力不足。在品牌建设、营销渠道拓展等方面存在短板,难以将乡村文化产品和服务推向更广阔的市场,限制了乡村文化产业的发展规模和效益。

人才队伍结构不合理

乡村文化产业发展面临人才短缺问题,人才队伍结构不合理。一方面,缺乏懂文化、懂市场、懂经营的专业人才,难以对乡村文化资源进行科学规划、开发和运营;另一方面,乡村本土人才流失严重,年轻一代大多向往城市生活,不愿留在乡村从事文化产业相关工作,导致乡村文化产业发展缺乏内生动力。

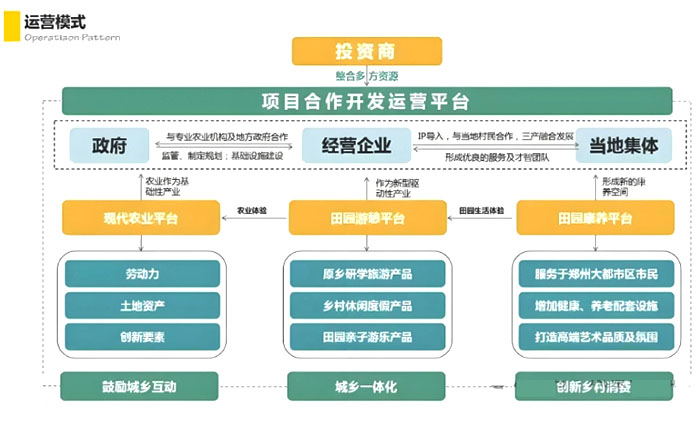

利益分配机制不健全

在乡村文化产业发展过程中,涉及村民、投资者、政府等多方利益主体。目前,部分地区利益分配机制不健全,存在利益分配不均的问题。村民在文化资源开发中受益程度较低,影响了村民参与文化产业发展的积极性;投资者与村民之间、不同利益群体之间可能因利益分配问题产生矛盾,制约了乡村文化产业的可持续发展。

五、建议与未来展望

加强创新,做好系统性规划

深入挖掘乡村文化资源的内涵和价值,结合市场需求,进行创新性开发。组织专业团队对乡村文化资源进行全面普查和评估,制定科学合理的文化产业发展规划。注重文化产品和服务的创意设计,将乡村文化元素与现代消费需求相结合,开发具有特色和吸引力的文化旅游产品、文创产品等。

完善政策支持,提升市场化水平

政府应加大对乡村文化产业的政策支持力度,出台相关优惠政策,如税收减免、土地优惠等,鼓励企业和社会资本投入乡村文化产业。设立乡村文化产业发展专项资金,用于支持文化项目开发、人才培养、品牌建设等。加强乡村文化产业的市场化运营,培育专业的文化企业和运营团队,提升市场开拓能力。利用互联网、大数据等技术,拓展营销渠道,加强品牌建设和推广,提高乡村文化产品和服务的市场竞争力。

提升村民参与度,重视人才培养

充分尊重村民在文化产业发展中的主体地位,建立合理的利益分配机制,让村民在文化产业发展中充分受益,提高村民参与的积极性。加强对村民的培训,提升村民的文化素养和经营管理能力,培养一批懂文化、会经营的乡村文化产业带头人。吸引外部人才投身乡村文化产业发展,通过政策引导、项目合作等方式,鼓励高校毕业生、文化创意人才、专业技术人才等到乡村创业就业,为乡村文化产业发展提供人才支撑。例如:佛山市依托武术文化举办交流活动,吸引新乡贤返乡创业,形成“文化IP+人才孵化”模式

平衡各方关系,实现可持续发展

平衡好乡村旅游各利益主体之间的关系。建立健全利益共享机制,确保村民、投资者、政府等各方在文化产业发展中实现共赢。保障村民在文化资源开发中的合理权益,让游客获得优质的文化体验,引导投资者在追求经济效益的注重文化产业的可持续发展,政府要加强引导和监管,营造良好的发展环境。突出乡村文化的独特性,避免乡村文化产业发展的城市化倾向。同时,积极吸收城市文化中的先进理念、技术和人才,促进城乡文化交流与融合,推动乡村文化产业的创新发展。

文化产业赋能乡村振兴是实现乡村全面振兴的重要途径,具有巨大的发展潜力和广阔的发展前景。在实践过程中,各地应结合自身实际情况,探索适合本地的文化产业发展模式,充分发挥文化产业的赋能作用,为乡村振兴注入新的活力和动力,让乡村在文化产业的带动下焕发出新的生机与魅力。