1、超长期国债的战略定位与规模

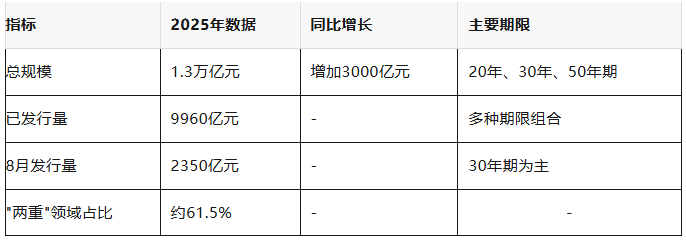

超长期特别国债作为国家宏观调控的重要工具,在2025年呈现出显著扩围和提速的趋势。根据国家政策部署,2025年超长期特别国债总规模达到1.3万亿元,较2024年增加了3000亿元,增幅达30%。这些资金分别以20年期、30年期和50年期发行,重点支持"两重领域"(国家重大战略和重点安全能力建设)以及"两新政策"(大规模设备更新和消费品以旧换新)。这一政策性金融工具的扩张使用,体现了国家通过财政政策优化和经济结构转型的坚定决心。

对于陕西省而言,超长期国债的发行和使用具有特别重要的意义。陕西作为西部地区重要省份,在粮食安全、能源开发、高新技术产业发展等方面承担着国家战略任务。超长期国债的低成本、长周期特点,非常适合支持那些投资规模大、回报周期长但具有重要战略意义的项目。2025年,陕西省紧盯国家超长期特别国债资金投向,扎实做好项目谋划、对接和推进工作,省级重点项目建立了分层级分领域包联机制,计划完成投资5000亿元以上。

值得注意的是,8月份的超长期特别国债发行规模达到2350亿元,成为年内单月发行规模第二高,仅低于5月份的2420亿元。这表明发行节奏明加快,为后续资金使用和项目开展提供了有力保障。截至8月中旬,超长期特别国债已发行9960亿元,发行进度达76.6%,这种发行速度为项目资金及时到位创造了有利条件。

表:2025年超长期特别国债基本发行情况

2、陕西省资金分配与重点支持领域

2.1 总体分配情况

陕西省在2025年超长期特别国债资金分配中体现了精准滴灌和战略优先的原则。根据现有数据,陕西省已获得的国债资金支持涵盖了多个关键领域,包括污染治理、节能降碳、设备更新、农业农村发展等。具体来看,近期国家发展改革委下达陕西省污染治理和节能降碳类项目28个,补助资金达11.212亿元。这一数额较2023年增加7.967亿元,同比高出两倍以上,带动政府及社会资本投资48.3843亿元,体现了杠杆放大效应。

在工业领域,陕西省的超长期特别国债资金支持条件较为严格。项目要求为在建项目,固定资产投资不低于2000万元(2025年部分领域要求降至500万元),支持比例不超过核定固定资产投资的15%。此外,项目必须采用先进工艺、技术和装备,确保不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类目录,并且需要落实核准、备案、环评、用地、规划、节能、安全评价等前期条件。

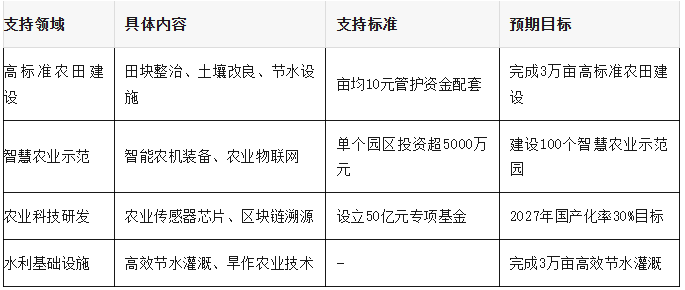

2.2 农业农村领域支持

农业农村领域是超长期特别国债支持的重点方向,陕西省在这一领域获得了显著的资金支持。中央明确将粮食安全(如黑土地保护)纳入优先支持范围,2025年陕西省承担了3万亩高标准农田建设及3万亩高效节水灌溉任务,且每亩可获得10元的管护资金补贴。这些支持措施将直接提升陕西省农业基础设施水平,保障粮食安全。

此外,智慧农业基建也是支持重点,这契合"技术安全能力建设"方向。据统计,陕西省智慧农业市场规模已达89亿元,年均增速为15%,智能农机装备在全国AI农业市场中占比43%。为了进一步加强这一优势,省级设立了50亿元的智慧农业专项基金,并叠加国债资金建设了100个智慧农业示范园,单个园区投资超过5000万元。

表:陕西省超长期国债在农业农村领域的重点支持方向

2.3 其他关键领域

在工业设备更新领域,超长期特别国债资金重点支持石化、化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、船舶、纺织、轻工、医药行业企业建设传统产业改造升级项目。具体包括四个方面:一是淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备,更新应用高技术、高效率、高可靠性的先进设备和试验检测设备;二是加快生产工艺、设备绿色化改造,建设绿色工厂;三是推广应用智能制造装备,开展数字化、智能化改造;四是石化、化工老旧装置安全改造,提升行业本质安全水平。

在污染治理和节能降碳领域,资金用于加快补齐陕西省城镇环境基础设施短板弱项,推动重点行业企业提升节能降碳能力。这批资金中,污染治理类项目11个,补助3.8亿元;节能降碳类项目10个,补助3.768亿元;超长期特别国债资金支持环境基础设施设备提标改造项目7个,补助3.644亿元。

3、典型项目案例与实施成效

3.1 农业领域案例

陕西省在农业农村领域实施了一批具有示范意义的超长期国债项目,取得了显著成效。泾河新城智慧农业开放试验区是一个典型短期试点项目。该项目利用国债资金建设了"陕西农业大脑"平台,整合了气象、商务和农业数据链,实现了区块链溯源(参考杨凌模式)。这一项目的实施成效显著,推动无人播种机、植保无人机覆盖率年增长25%,降低旱作区灌溉成本30%,体现了高科技农业带来的效率提升和成本节约。

另一个典型案例是宝鸡市高标准农田建设项目,作为政策落地样本,该项目在2025年第三批农业专项资金中,省级管护资金按亩均10元配套,重点用于田块整治、土壤改良和节水设施三大环节。为了确保资金使用效率,项目实行"实施方案市级审核制",县级方案需在15日内报市农业农村局备案,以确保资金全链条透明。这种管理机制为资金安全和使用效益提供了制度保障。

杨凌示范区开展的"三链融合"攻坚项目则代表了中长期技术输出方向。一方面,依托国债设立省级EDA研发中心,攻关农业传感器芯片,目标是到2027年实现国产化率达到30%;另一方面,打造"陕西农科"认证标准,推动智能农机向"一带一路"输出。这种注重技术研发和标准建设的模式,为陕西省农业长远发展奠定了坚实基础。

3.2 工业与能源领域案例

在工业与能源领域,超长期国债同样支持了一批具有战略意义的项目。陕西延长石油(集团)有限责任公司的修井设备更新项目是2025年安全生产领域设备更新的成功案例。该项目获得国家"两重""两新"超长期特别国债安全生产领域资金支持,为延安市工业领域和集团公司首例,获批1400余万元的超长期特别国债资金支持。

该项目负责人表示:"我们将以此次国家利好政策为契机,对换新设备在防喷、防坠落、智能控制等进行智能化、安全化升级,提升修井作业本质安全水平和整体运行效能,为千万吨老油田持续稳产增产提供设备保障。"目前,该项目已完成设备采购技术规格书编制及选型,即将开展项目招标工作。这表明超长期国债资金不仅缓解了企业设备更新资金压力,还推动了能源行业转型升级和高质量发展。

3.3 其他领域案例

在污染治理和节能降碳领域,陕西省28个项目获得的11.212亿元资金支持,正在产生显著环境效益。这些项目围绕城镇环境基础设施短板弱项补齐和重点行业企业节能降碳能力提升展开。随着这些项目的实施,陕西省的环境基础设施将得到进一步完善,工业企业的能耗水平和碳排放强度将显著降低,为全省绿色低碳发展提供有力支撑。

在基础设施建设领域,陕西省2025年第二批新增政府债券570.91亿元中,省级新增债券全部为专项债券,其中用于交通基础设施建设40亿元、农林水8亿元、医疗卫生4.5亿元。这些资金与超长期特别国债形成互补,共同推动陕西省基础设施建设和发展。

4、项目申报与管理机制分析

4.1 申报流程与要求

超长期特别国债项目的申报具有严格规范和高度竞争性。根据陕西省2025年超长期特别国债资金支持工业设备更新项目申报指南,企业需要向市发改和工信部门申报,市主管部门会对项目的情况进行打分,最后按照排名进行推荐上报。这种竞争性评审机制确保了资金流向最符合条件、最具实施价值的项目。

项目申报存在时限极短的特点,可能只有几天时间,因此企业需要提前将核准、备案、环评、用地、规划、节能、安全评价等手续盖章办好。这种要求意味着项目前期准备工作至关重要,只有那些前期工作扎实、条件成熟的项目才有可能获得资金支持。

对于项目的要求,主要包括三个方面:一是总投资要求,项目应为在建项目,固定资产投资不低于2000万元(2025年部分领域会降低要求500万即可),支持比例不超过核定固定资产投资的15%;二是技术水平要求,项目应采用先进工艺、技术和装备,有利于推进先进产能占比持续提升;三是前期条件要求,项目应确保核准、备案、环评、用地、规划、节能、安全评价等前期条件落实。

4.2 资金管理与使用监督

超长期国债资金的管理监督机制十分严格。陕西发展改革委将指导各市(区)抓好中央预算内投资和超长期特别国债资金支持设备更新项目的日常调度、现场检查,督促项目单位及时落实建设资金,抓紧组织项目实施,加强项目管理,确保按期完成,及早发挥投资效益。同时继续做好2025年污染治理和节能降碳中央预算内投资和超长期特别国债资金支持设备更新项目储备工作。

在农业农村领域,为了确保资金全链条透明,实行"实施方案市级审核制",县级方案需在15日内报市农业农村局备案。这种制度设计有效防止了资金滥用和挪用问题,确保了国债资金的安全和有效使用。

扶风县的做法也提供了有益经验,该县对重点项目实施目标责任考核,倒排工期,明确各阶段任务与时间节点,加强调度管理,加快建设进度,形成更多实物投资量。同时,建立项目推进台账,实行"周调度、月通报、季考核"制度,对项目进度、资金到位、问题解决等情况实时跟踪,对滞后项目挂牌督办,将推进成效纳入相关部门和镇(街道)的年度考核,压实工作责任。

5、挑战与优化建议

5.1 现存问题与风险

尽管超长期国债在陕西省取得了显著成效,但在实施过程中仍然面临一些挑战和风险。首先是资金结构性缺口问题。中小企业数字化改造成本占营收的12%,而盈亏平衡点为5%,国债覆盖比例不足。这意味着许多中小企业可能因为资金不足而难以进行必要的设备更新和技术改造。

其次是技术应用断层风险。智能装备推广率存在区域失衡现象,关中地区高于陕北地区。这种区域不平衡可能加剧陕西省内不同地区之间的发展差距,影响区域协调发展战略的实施。

第三是数据孤岛与协同壁垒。农业、气象、商务系统的数据未完全打通,这制约了"农业大脑"的效能。数据壁垒的存在降低了信息资源利用效率,影响了智慧农业项目的整体效果。

此外,项目前期工作也存在不足。根据陕西省发展改革委指出,当前项目申报中存在项目前期申报资料质量有待提高、项目前期深度不足、项目资金支付进度偏慢等问题。这些问题直接影响项目评审结果和资金使用效益。

5.2 优化建议与对策

针对上述问题,我们提出以下优化建议:

建立梯度奖补机制:针对资金结构性缺口问题,建议叠加省级梯度奖补,按节水/增产效果最高可补贴50元/亩。这种绩效导向的奖补机制可以提高资金使用效率,激励项目单位取得更好实施效果。

实施差异化区域策略:针对技术应用断层风险,建议建立"关中-陕北差异化布局",关中地区侧重智慧农业技术研发和推广,陕北地区侧重旱作智慧农业技术适配。这种差异化策略可以更好地考虑不同地区的资源禀赋和发展条件。

强化数据共享机制:针对数据孤岛问题,建议强化跨部门数据共享机制,可参考泾河新城试点的做法。建立统一的数据共享平台和标准,促进农业、气象、商务等系统数据的互联互通。

加强项目前期工作:针对项目前期深度不足问题,建议提前启动项目谋划,扎实履行项目审批、核准或备案程序,确保可行性研究报告等材料深度足够、论证充分、投资估算精准。同时提前落实土地、规划选址、环评、能评、社会稳定风险评估等各项建设条件。

创新资金管理方式:建议建立"绩效挂钩"补贴机制,将国债拨付与项目节水率、增产率绑定。例如,成效排名前20%的项目,补贴可上浮10%。这种机制可以激励项目单位注重实施效果,提高资金使用效益。

6、未来展望与战略意义

超长期特别国债对陕西省发展的影响是深远而持久的。从短期看,国债资金提供了重大项目建设的资金保障,拉动了投资增长,促进了经济稳定发展。从中长期看,这些资金支持的项目将显著提升陕西省的基础设施水平、产业技术能力和环境质量,为全省高质量发展奠定坚实基础。

在未来几年,陕西省应继续紧跟国家政策导向,聚焦"两重""两新"领域,做好项目储备和申报工作。特别是应注重以下几个方面:一是加强项目谋划和前期工作,提高项目质量和成熟度;二是优化资金使用结构,提高资金使用效益;三是加强项目管理和监督,确保项目按时保质完成;四是注重创新和技术升级,通过国债资金支持推动产业转型升级。

超长期特别国债作为一项重要的宏观政策工具,不仅为陕西省提供了资金支持,更重要的是带来了发展机遇和政策导向。陕西省应充分利用这一政策机遇,优化产业结构,提升基础设施水平,促进区域协调发展,为实现中长期发展目标创造有利条件。

随着超长期特别国债资金的持续注入和项目的实施,陕西省将在粮食安全、能源安全、科技创新、生态环境等方面取得显著进展,为全国发展大局作出更大贡献。同时,陕西省在超长期国债使用中形成的成功经验和模式,也可为其他地区提供借鉴和参考,发挥示范引领作用。

总之,2025年超长期特别国债为陕西省发展提供了重要机遇,只要能够准确把握政策方向,扎实做好项目工作,加强资金和项目管理,就一定能够充分发挥国债资金的效益,推动陕西省经济社会发展再上新台阶。