8月8日,赛迪顾问对外发布“2023赛迪百强区”研究报告。研究指出,当前我国“千亿城区”队伍快速扩容,2022年13个城区首次突破千亿大关,“千亿城区”从2021年的136个增至2022年的149个。作为全国区域经济产业的聚集中心,推进实现中国式现代化,城区应从建设现代化经济体系、构建新发展格局、推动“两业融合”、建设数字经济高地、支撑保障新型城镇化建设等方面发力,充分发挥领航优势。

据介绍,研究延续“双门槛”评价原则,即地区生产总值大于800亿元、一般公共预算收入大于20亿元,采用23个指标建构的城区高质量发展评价指标体系,从经济实力、增长动力、内生支撑、区域能级和共享发展5个方面进行综合评价。

研究指出,百强区呈现五大特征。一是经济资源和社会效益在百强区中的集聚态势愈加明显,用0.7%的国土面积创造了全国16.9%的GDP;二是百强区“东强西弱,南强北弱”的不平衡分布格局进一步缓解,中部崛起势头强劲;三是百强区五级梯队高质量发展水平及差距均逐级减小,但梯队结构变化明显,第五梯队各维度力量更为均衡;四是规模密度分化现象突出,梯队内部城区竞争日趋激烈,梯度差距有所缓解;五是强区持续引领,“千亿城区”队伍快速扩容。

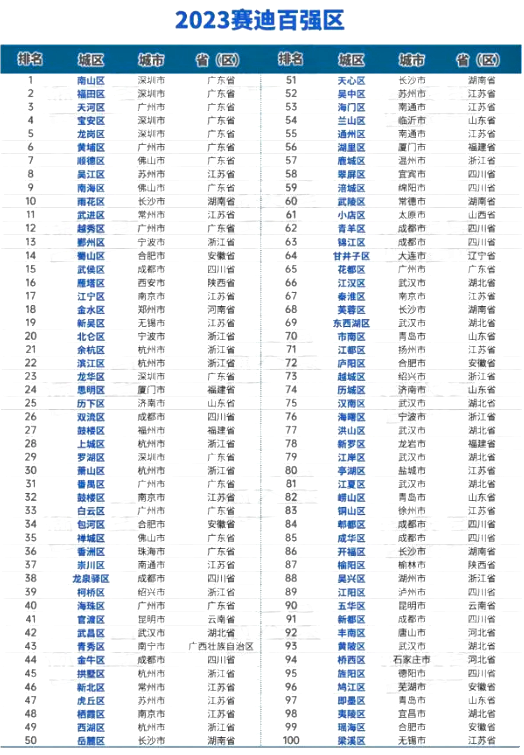

研究显示,在2023年赛迪百强区中,东部、中部、西部和东北地区分别上榜59个、22个、18个和1个城区。所有市辖区,前十强依次是深圳市南山区、深圳市福田区、广州市天河区、深圳市宝安区、深圳市龙岗区、广州市黄埔区、佛山市顺德区、苏州市吴江区、佛山市南海区和长沙市雨花区。广东强势霸榜,在前十名中占八席,榜首的深圳南山区去年完成地区生产总值8035.9亿元,187.5平方公里的土地上聚集了205家上市公司,平均每平方公里就有1家。苏州吴江区是江苏唯一入围前十强的市辖区,去年完成地区生产总值2332亿元。在8月初发布的《财富》世界500强榜单中,江苏共有3家企业入围,其中2家来自吴江。相比广东上榜的市辖区集中在深广佛三市,江苏各地市辖区的表现相对均衡,上榜的17个城区分布在苏州、南京、无锡等8个设区市。苏州吴江区之后,常州武进区、南京江宁区、无锡新吴区均位列前20强。

浙江今年有13个市辖区入围,分布在宁波、杭州、绍兴、温州和湖州五市。其中,宁波鄞州区居第13位,是浙江“第一强区”,宁波北仑区居第20位,杭州余杭区、滨江区、上城区、萧山区、拱墅区和西湖区均处于前50位。

安徽有5个市辖区上榜,4个来自合肥,1个是芜湖市鸠江区,排名最高的合肥蜀山区居第14位,去年GDP超1303亿元。该区政府官网介绍,蜀山区集中了全市70%的科教资源,有以中国科技大学、安徽大学为代表的高校30余所,以中国科学院合肥物质研究院为代表的科研院所60多家。

福建有4个区上榜,厦门市思明区、福州市鼓楼区、厦门市湖里区、龙岩市新罗区分列第24、27、56、78位。

研究指出,中国城区发展将呈现五大趋势。一是领先城区将突破瓶颈,进入下一个高质量发展的新阶段;二是2025年末中国“千亿城区”有望突破200个;三是中西部内陆城区将实现更快速度和更高质量的跃升发展;四是省域副中心城市中心城区将在全省经济发展中提升自身站位、展现更大担当;五是具有特色产业、位于特殊区位或具有国家重大基础设施的特色城区将在全国、全世界等更广范围内建立重要影响力。

研究认为,下一步中国城区在推进中国式现代化进程中应着重把握五大重点。一是高质量建设协同融合的现代化产业体系;二是建设更高水平开放型经济新体制,打造全方位开放新格局;三是推进新型工业化,打造实体经济强区;四是坚持信息化驱动引领,以数字经济激活城区发展新动能;五是以“产城人创”融合发展推动新型城镇化。