新兴产业和未来产业将是引领和形成新质生产力的主导力量。目前低空经济、生物制造、卫星互联网、人工智能、新型储能等商业化进展较快,在各个领域加快渗透,是目前各地政府关注的焦点。中小城市布局新兴产业和未来产业,需要依托区位优势、资源禀赋及下游应用市场,探索发展资源型、市场应用型等领域,从下游市场规模、应用场景、试点示范吸引企业布局,同时借助新技术手段以及应用场景渗透,助推城市治理体系和治理能力现代化。

新质生产力、传统产业、新兴产业和未来产业的关系

“十五五”时期全国经济发展工作将聚焦新质生产力发展,以科技创新驱动、绿色低碳转型、数字技术赋能为抓手,全面构建现代化产业体系,重点推进传统产业高端化、智能化、绿色化升级,加速培育壮大新兴产业集群,前瞻布局未来产业赛道。新质生产力强调技术革命性突破和生产要素创新性配置,而新兴产业和未来产业将是引领和形成新质生产力的主导力量。

新兴产业、未来产业与传统产业并非泾渭分明,而是相互渗透、相互促进的关系。一方面,新技术、新模式和新赛道往往脱胎于传统产业的基础之上,是对传统产业的创新与延伸;另一方面,新兴产业和未来产业能够全面渗透到生产生活的各个场景,为传统产业的转型升级提供强大动力和赋能支持。

新兴产业是“可见的未来”,未来产业是“可能的未来”, 未来产业是新兴产业的必经阶段。新兴产业已完成技术试错,具备明确产业形态和商业模式,处于规模化推广阶段,而未来产业处于技术孵化期或概念验证阶段,技术存在重大不确定性,需突破科学原理或工程化难题,应用场景和商业模式不明确,需10-20年才能形成产业规模。不少产业比如人工智能、新型储能、电动智能网联汽车等,包含多个技术路线和细分领域,技术成熟度、产品生命周期也各不相同,往往同时具备新兴产业和未来产业属性。

未来产业赛道有哪些

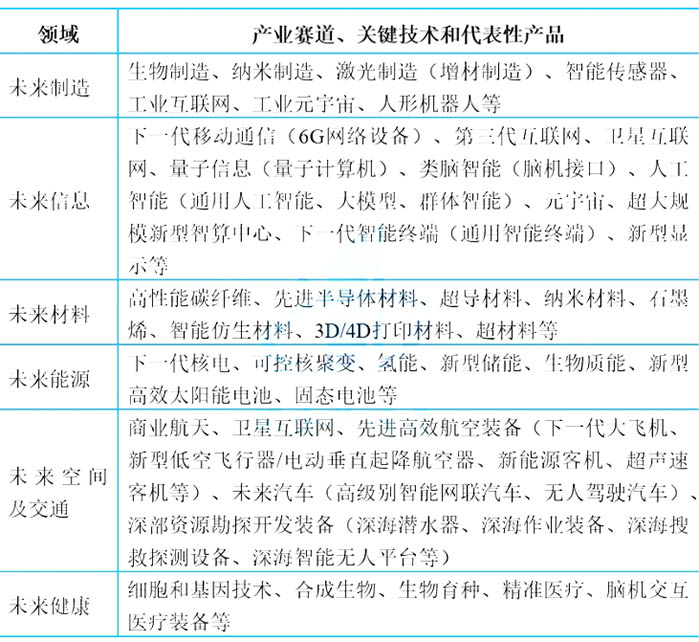

工信部《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中指出,未来产业是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。未来产业大体上可分为未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间及交通、未来健康等六大方向,相关产业类别和赛道如下表所示。

表1 未来产业主要类别和产业赛道

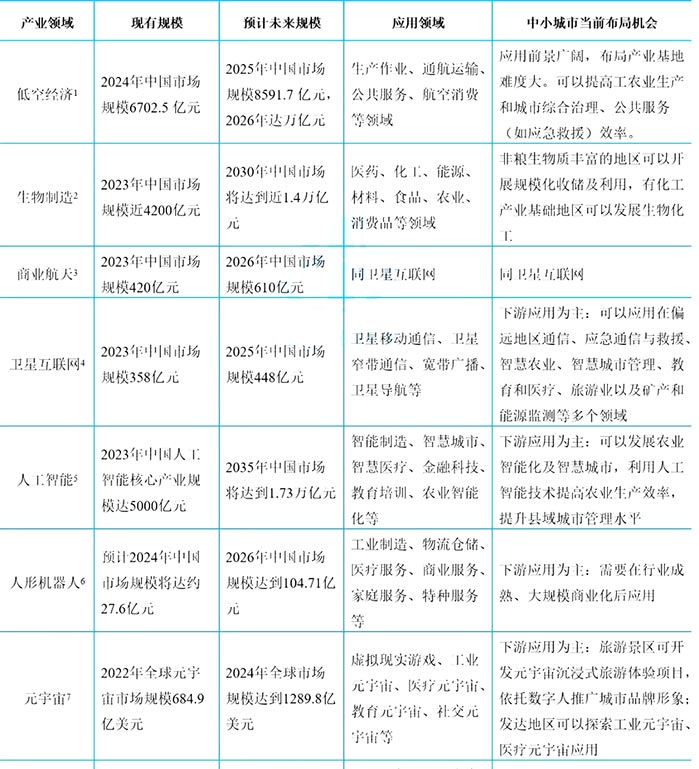

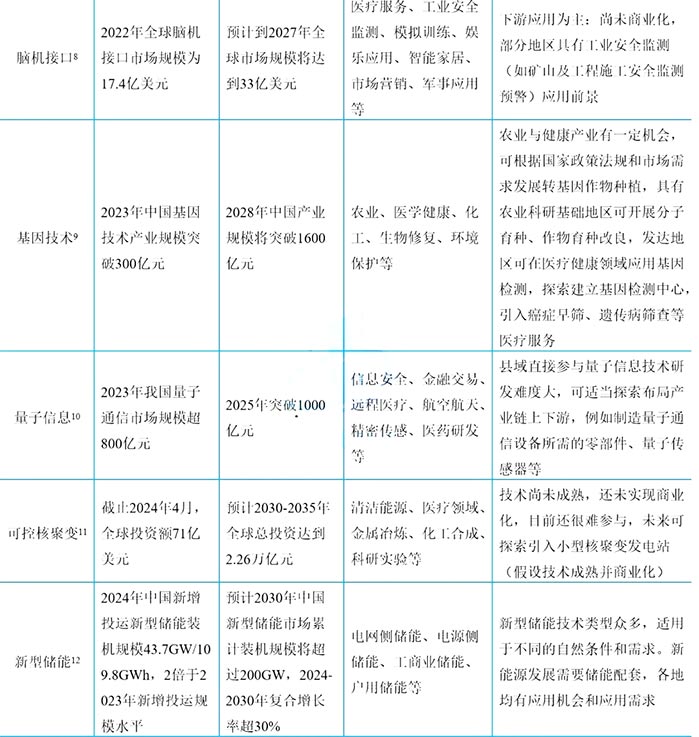

前热度或者说感受度较高的未来产业赛道,主要包括低空经济、生物制造、商业航天及卫星互联网、人工智能与人形机器人、新型储能、类脑智能(脑机接口)、基因技术、量子信息、未来能源(如可控核聚变与氢能)、元宇宙等,其中低空经济、生物制造、卫星互联网、人工智能、新型储能等商业化进展较快,已有一定产业规模,在各个领域加快渗透,是目前各地政府关注的焦点。

表2 未来产业重点领域市场和应用情况

“十五五”期间中小城市布局方向

未来产业门类众多,但总体来说处于商业化起步阶段,大规模量产企业少,以研发初创型企业为主体,行业内部格局处于快速变化之中,中小城市进行重资产投资,或者招引大型基地项目难度大、风险高。由于研发型企业对于资本、技术、人才等要素的需求较高,因此未来产业目前基本上分布在发达地区和一、二线城市。从招商引资的角度看,发达地区主要依托产业基金、产业孵化生态体系、研发资源等综合优势来吸引科创企业落地。

中小城市布局未来产业,需要依托区位优势、资源禀赋及下游应用市场,探索发展资源型(比如新能源新材料、生物制造)、市场应用型(比如新型储能、低空经济、元宇宙)等领域,从下游市场规模、应用场景、试点示范吸引企业布局。特别是县域城市,发展新质生产力相关的未来产业,跟产业特色化和专业化并不冲突,关键是借助新技术手段以及应用场景渗透,提高工农业生产效率,为消费新场景创造条件,推动新技术、新产品与基础设施、城市管理等方面融合,助推城市治理体系和治理能力现代化。

——依托区位优势吸引布局。部分新兴产业和未来产业对于布局区位有特定要求,一般来说都市圈周边节点城市可以布局为都市圈服务、受到能源土地等要素制约的产业。比如智算中心作为人工智能的算力底座,其部署需要综合考虑能源成本、绿电资源供给、业务类型对应的时延要求,都市圈周边节点城市承载对于网络时延要求较高的智算中心,就有一定优势。

——依托资源禀赋吸引布局。新能源、新材料相关的未来产业赛道,比如氢能、新型储能、先进碳材料等,其布局与地方现有能源、资源基础紧密相关。比如中西部风光新能源基地、东部海上风电基地,当前正将发展氢能作为重要的长时储能手段。非粮生物质资源丰富的农业产区,可以开展非粮生物质综合利用,并延伸发展生物制造,或者发展碳基新能源材料(比如钠离子电池上游的硬碳负极材料)。一些矿产资源丰富的地区,延伸发展相应领域的前沿新材料产业,比如国内一些石墨园区布局发展石墨烯产业。

——依托下游应用及示范吸引布局。低空经济、元宇宙等未来产业有关领域已进入商业化阶段,产品制造商、运营服务商、解决方案提供商需要拓展各地市场。比如,目前eVTOL(电动垂直起降飞行器)整机适航取证领先企业加快全国市场布局,与各个城市接洽,推广在旅游景区、城市消防应急等领域的应用。元宇宙在文旅产业加速落地应用,越来越多的旅游景区开发沉浸式旅游体验项目,与实体旅游服务紧密联动,希望以此丰富旅游产品体系,带动流量增长和品牌推广。

未来产业重点赛道布局示例

(一)生物制造

生物制造被认为是第四次工业革命的代表性产业之一,将颠覆未来物质材料的生产模式,也是国家重点发展的未来产业。生物制造(合成生物学)是生物技术革命的集中体现,在医药、化工、能源、材料、食品、农业、个人护理消费品等领域应用前景广阔。生物制造是以非粮生物质等生物材料为基础,通过微生物(如细菌、酵母菌、酶蛋白等)进行工业化生产,能够制造生物基材料、化学品、生物能源、食品、药品等产品,从而替代传统的石化、能源、食品等工业生产方式。

5-10年后生物制造每年为全球创造经济价值可达数万亿美元。目前美国的生物制造产业规模已超过GDP的5%,而我国预计到2030年产业规模超万亿元。根据OECD、BCG等预测数据,未来全球70%的产品可以用生物法生产,本世纪末合成生物将广泛应用在全球制造业(占全球GDP1/3),经济价值达30万亿美元。麦肯锡预测在2030-2040年间,合成生物技术将为全球带来每年2万亿至4万亿美元的直接经济效益。

中小城市发展生物制造,可依托原料基础、区域下游需求、化工/类化工园区载体招商,与食品、医药、新材料联动发展。主要有三个方向:

一是与都市圈中心城市形成研发制造分工格局。生物制造对园区载体、安监环评要求较高,当前长三角、珠三角等地区的核心城市在研发、小试、中试方面具有优势,但不适合开展大规模生产,大型产业基地必须依托都市圈周边的中小城市、专业园区来承载。特别是有化工产业基础的地区,可以依托化工用地发展生物化工(如需求庞大的有机酸、氨基酸、醇类、胺类)。近年来长三角地区的生物制造专业园区数量显著增长,也与核心城市重点企业的产业化进程有关。

二是非粮生物质资源丰富的地区可以发展大宗产品生产。农业、林业发达的地区,特别是中西部的农业主产区,可以通过农作物秸秆、淀粉类经济作物(木薯等)、薪炭林、林业废弃物(如木材加工废弃物、果壳等)、废弃油脂的规模化收储,开展非粮生物质综合利用、非粮生物质高效糖化,发展生物基材料(如生物基塑料及聚合物)、生物燃料等产品。比如河南周口市积极发展玉米种植—淀粉—乳酸—丙交酯—聚乳酸—改性材料—制品的全产业链,重点发展生物基材料,生物降解材料产业集群被列入河南省首批战略性新兴产业集群,并成立省级聚乳酸可降解材料产业研究院。

三是食品工业和化工产业发达地区具有发展机会。从食品工业的创新方向来看,生物制造(合成生物学)正在加速应用渗透,基因编辑技术、酶工程可用于开发新型健康食品,发酵食品原料、替代蛋白(细胞培养肉、乳制品等)、功能性添加剂等新兴市场迅速发展,引领未来健康食品、保健食品、定制化营养食品的发展潮流。因此,食品工业发达的城市布局生物食品方向,既能把握高增长赛道的发展机会,也能赋能本地区食品工业转型升级。另外一些国内新兴的大型石化基地,比如湛江、漳州等城市,同时在布局精细化工产业链,考虑到生物制造对传统石化产业的替代关系、产业载体和安监环评的相似性,也应考虑对生物制造尽早布局。

(二)低空经济

目前中小城市发展低空经济,是提高工商业运营和公共服务的实际需求。国内低空经济招商竞争激烈,发达地区均在重点发展,中小城市要吸引研发制造环节难度大,而在下游应用和运营服务领域发展机会较为明显。运营服务企业围绕区域下游应用市场(比如航空消费、低空文旅、城市管理、应急救援等)、低空基础设施(起降场地)进行布局。中小城市发展低空经济,需要做好基础工作,从空域环境普查、空域分类划设、低空空域管理机制方面开展研究,谋划低空基础设施(通用航空机场、垂直起降场、临时起降点等)网络布局,逐步加强低空应用渗透,通过应用场景(比如航空消费、低空物流、低空文旅、城市管理、农林植保、应急救援等)释放和推广,吸引需要应用落地的企业,以及正在全国范围内进行运营服务市场布局的企业,引导企业落地区域运营中心、飞行器维护中心、整机装配基地。

一是完善低空基础设施布局。低空的基础设施建设主要可以分为“硬基建”和“软基建”。硬基建主要是低空飞行物理设施,涵盖通用机场、低空航空器飞行试验场、起降场、服务保障设施、充电设施等配套设施;软基建则围绕信息系统展开,涵盖通信(如基站)、导航(融合北斗导航系统)、监视(雷达、监控终端)、地图、气象监测等领域的新型信息基础设施,还包括低空飞行数字化管理服务系统、低空智联网相关配套,构成智能融合的低空数字化系统。

目前国内低空物理基础设施供给不足,补短板建设浪潮预计持续到2035年。截止2024年底,国内通用机场数量为475个,仅相当于美国的3.3%;2024年国内新增26个通用机场,增长率为6%,当前增长速度远远难以满足低空经济爆发的需要。大部分城市的垂直起降点、充电设施等配套设施数量严重不足,且缺少行业标准指导,难以满足不同地区低空作业的需求,也导致低空飞行活动存在安全隐患。低空经济要到2035年成为我国现代化综合交通体系的重要组成部分,未来低空物理基础设施要全面铺开,甚至实现“县县有通用机场、乡乡有临时起降点”(比如湖南省规划到2035年,每个县都有通用机场),城区范围内的起降场地也要配套齐全,需要的投资规模非常庞大。由于低空经济重点领域的投资短期内收益不明显,未来一段时间可能都处于投入期,而且牵涉到的大量公共资源掌握在政府和国企手中,民营资本在上游基础设施建设、飞行保障体系方面的投入意愿不足,客观上就需要地方政府以及国资国企先行,为低空经济发展奠定基础。

二是根据地方禀赋和现实需求推动应用渗透。就政府公共服务采购来说,目前农林植保、农业监测(经济作物面积统计、高标准农田动态监测、农村宅基地违建监测、作物长势监测等)、森林消防、国土变更调查监测、生态保护区和河湖环保监测、城管巡检(违建巡查、固废垃圾违法倾倒监测等)、交通指挥(事故监测、拥堵疏导)、大型活动安保、城市高层建筑巡检、应急救灾指挥调度等领域对于低空服务的采购较为成熟,中小城市可以根据地方需求特点,选择综合解决方案商提供服务,一方面既能加强低空应用示范,另一方面则是提高政府资金利用效率,避免分部门采购导致的资金浪费。在低空商业应用场景方面,以低空文旅为例,需要项目所在地政府、通航企业、旅游企业与景区景点共同推进,可以考虑依托具备开发条件的重点景区,选择优质通航运营企业和旅游服务企业进行合作,建立利润分担机制或成立合资公司等方式联合运作。

(三)人工智能

人工智能正处于技术突破和应用深化的新拐点,DeepSeek等开源推理模型为我国以算法创新突破算力封锁创造条件,各个行业领域应用加速,推动经济和社会变革。中小城市发展人工智能,不是可选项,而是必选项,主要方向包括:

一是加快面向区域需求的算力基建、5G网络建设。位于都市圈周边的卫星城镇,可以在产业集聚区建设微型数据中心,与区域算力枢纽联动,接入国家“东数西算”工程枢纽节点;推动原有数据中心向智算中心转型,形成分布式算力网络。另外可以根据本地主导产业需求,形成混合算力供给模式,即政府主导建设公共算力平台+龙头企业自建专用算力中心。通过打造区域特色算力资源池,依托算力调度平台整合区域内算力资源,实现跨行业、跨层级共享,以“云网融合”技术降低企业用算门槛。

二是逐步探索城市场景应用渗透。依托大模型应用、智能决策支持、人机协同治理等技术,推动人工智能赋能决策与服务的深度变革,提高政府公共服务和城市综合治理的效率。现在各地城市加快DeepSeek模型的本地化部署,一些城市已经实现了政务数据全流程本地化存储和处理,确保核心信息安全。另外在AI辅助政府公文写作、合同协议智能审查、城市综合治理、空天一体化管控、交通智能巡检、城市运行辅助决策、城市安全管理、突发事件应急响应、城市资源动态分配、公共服务智能调度等场景,各地探索各有侧重。总体来看,智慧城市、智慧农业、沉浸式文旅、智能政务、AI+医疗卫生、AI智慧教育等方面将快速推进。

三是依托AI助力传统产业升级。针对县域特色产业(如农产品加工、轻工制造)和垂直领域,引入具备行业know-how的AI服务商,开发适配中小企业的低代码开发平台与模块化解决方案,助推生产流程智能化改造、办公智能化升级。另外还可以引入行业专业小模型,基于本地产业数据训练专用模型,有条件的地区还可以联合重点服务商建设区域级AI模型超市,提供预制模型调用与微调服务。

四是培育本地化服务生态。中小城市应连接高校院所、第三方服务机构、AI公共服务平台与需求方,通过宣贯培训、产教融合对接、支持产学研合作、人才引进等,为各行各业深化AI应用提供支持。

(四)新型储能

新型储能技术领域众多,我国新型储能技术基本上与国际先进水平并跑,压缩空气储能、储热储冷、锂离子电池、液流电池和钠离子电池技术已达到或接近世界先进水平。不同储能技术路线之间不是完全相互替代的关系,因此在应用示范推广方面,中小城市可以根据地方储能需求选择相应的技术路线。面向本地电源侧、电网侧和用户侧的储能需求,中小城市可探索独立/共享储能电站、“光储充”一体化充电站、“光储充放检”一体化示范项目以及“光充储一体化+算力中心”等创新模式。通过连接业主单位、需求方和储能系统集成厂商,积极推动锂电池、钠电池、全钒液流电池、铅碳电池、超级电容器等新型储能技术的应用。

(五)卫星互联网

在技术进步与终端应用的双重推动下,我国商业航天及卫星互联网的商业化进程将显著加快,中小城市在智慧农业、应急通信与救援、智慧城市管理等领域的应用场景将不断丰富。中小城市可在低空应用场景融合、偏远地区通信、应急通信与救援、自然灾害监测预警、智慧农业(精准农业作业)、智慧城市管理、教育和医疗、旅游业以及矿产和能源监测等多个领域,为卫星互联网的渗透提供有力支持。

(六)元宇宙

元宇宙是通过互联网技术、区块链技术等手段,通过现实世界的数字化,借助XR设备,提供沉浸式互联空间,满足人类生产、生活等交互需求。中小城市可以为元宇宙服务商与本地应用需求方对接提供支持,具体应用包括沉浸式文旅体验项目、虚拟旅游与线上展览、数字文旅产品(数字产品NFT、文旅形象数字人等)、虚拟课堂教育、远程医疗诊断、医疗培训与模拟手术、虚拟商业社区等。