随着我国城乡结构的快速变化,传统的单一规划模式已经无法满足当前复杂多变的农村发展需求。为解决多规合一背景下村庄规划中存在的诸多问题,本文依托某村庄实际规划情况,并深入分析了在实际规划过程中出现的内容冲突与不一致性、规划衔接不畅、生态环境与建设用地矛盾等问题。其次,针对具体问题,提出了相应的有效措施,以此为相关人员提供实践参考。

一、村庄概况

案例村庄位于典型的平原农业区,人口约为1,500人,村域面积约为5平方公里。村庄以农业为主,主要种植小麦、玉米和大豆等传统作物,同时兼有少量林果和养殖业。近年来,随着城镇化进程的加快,村庄逐渐受到外来发展压力,人口外流和土地利用变化成为突出问题。村庄现有的基础设施相对陈旧,供水、供电和道路等公共设施已难以满足居民的日常需求,尤其在雨季时常出现道路积水和交通不便的情况。此外,村庄生态环境面临严峻挑战,水土流失、耕地污染和生态破坏等问题日益加剧。随着区域经济的快速发展,村庄规划与区域发展规划的衔接不畅,导致村庄的发展定位模糊,土地资源配置不合理,公共设施与基础设施的规划和实施未能有效满足村民的生活和生产需求。因此,在多规合一的背景下,对该村庄进行实用性规划迫在眉睫,是实现资源优化配置和可持续发展的关键。

二、多规合一背景下村庄规划中存在的问题

2.1 规划内容冲突与不一致性

案例村庄的现有规划方案存在明显的内容冲突。例如,农业用地规划和新兴产业发展用地规划之间存在矛盾。村庄现有的农业用地占地约3.6平方公里,占全村总面积的72%,但区域发展规划中又提出了将30%的农业用地转换为建设用地以发展乡村旅游和小型工业,这导致了土地利用功能的冲突。此外,村庄的住房扩建规划与已有的绿化带规划也存在不一致,村庄西北部原本规划为绿化带的0.3平方公里土地,目前被占用用于居民建房。

2.2 村庄规划与区域发展规划的衔接不畅

案例村庄的规划在与上级区域发展规划对接时出现了脱节现象。区域规划要求该村庄作为周边城市的“绿色供应基地”,增加农业产值20%,但村庄本身的规划更侧重于发展乡村旅游和新型产业。由于缺乏有效的衔接机制,导致村庄在具体实施时,资源分配和政策支持无法协调,出现土地资源配置错位的情况。区域规划要求的1.2平方公里农田保护区在村庄规划中没有得到应有的重视,实际保留面积不足1平方公里。

2.3 生态环境保护与建设用地需求的矛盾

案例村庄在平衡生态环境保护和建设用地需求时面临巨大挑战。根据相关部门生态环境保护规划,村庄内约有0.4平方公里的湿地需要保护,禁止进行任何形式的建设活动。然而,村庄的建设规划中却提出在湿地附近开发0.2平方公里的生态旅游设施,这不仅可能破坏原有的湿地生态,还导致了建设用地和生态保护的直接冲突。同时,随着村庄人口的逐渐增加,每年新增的住宅用地需求约为0.05平方公里,但可供开发的建设用地资源却日益紧张。

三、多规合一背景下实用性村庄规划的有效措施

3.1 建立多规协调机制,减少规划不一致性

多规合一的背景下,案例村庄规划内容冲突与不一致性问题的产生原因主要是传统规划体系中,不同类型的规划(如土地使用规划、建设规划、环境保护规划等)往往由不同部门独立制定,缺乏有效的协调和整合机制。为实现资源配置的科学性和可持续发展,案例村庄需建立能够确保各类规划协调一致、相互支持的多规协调机制。

案例村庄可从数据存储方面入手,在多规合一的背景下建立集成化的信息平台来促进数据共享和沟通交流。这个平台可以集成土地利用数据库、人口统计数据库以及经济发展数据等关键信息[2]。例如,该平台可以将每块土地当前用途、面积(精确到0.01公顷)、潜在用途以及受影响居民数量等详细信息存储到数据库中,并实时更新与国家和区域政策相关的变动情况。基于具体数据,案例村庄规划人员在制定或修改任何规划时,应采用基于模型的评估方法来预测不同决策方案对村庄发展各个方面可能产生的影响。

3.2 村庄与区域联动规划,实现共同发展

案例村庄的规划在与上级区域发展规划对接时出现脱节现象,导致资源分配和政策支持无法协调,尤其区域规划要求的农田保护区面积未能达标。这种情况如果不及时解决,极易影响村庄和区域的共同发展目标,最终导致村庄经济发展与区域整体规划的方向不一致。为实现村庄与区域联动规划,确保共同发展,案例村庄规划人员首先需建立多层级的联动规划机制,以便确保村庄规划和区域规划的协调性。这种联动机制首先需要明确双方的核心发展目标。

在案例中,区域规划的目标是将村庄打造为“绿色供应基地”,并要求农业产值增加20%,代表需要保留并优化农业用地。而村庄自身规划更侧重乡村旅游和新型产业的发展。为此,必须通过对土地资源的重新配置,找到农业发展与乡村旅游之间的平衡点。规划过程中,为确保农田保护区面积达到1.2平方公里,规划人员可以引入土地资源分配模型,利用优化算法来计算各类用地的合理比例。

实际规划中,考虑到村庄总面积有限,若仅依靠增加农田面积来实现区域规划的目标会影响村庄自身的发展规划,所以案例村庄需进一步优化农业生产效率,即引入现代化农业技术和设施,提升单位面积的农业产值。同时,设立“联动发展基金”统筹资源。该基金由村庄与区域共同出资,专门用于支持那些既符合区域农业发展要求,又能够兼顾村庄自身旅游业和新型产业发展的项目。为进一步强化村庄与区域的联动,规划人员还可建立周期性的规划调整机制,确保村庄规划能动态适应区域规划的调整。每两年进行一次区域与村庄规划的联动评估,量化评估各项指标的完成情况(如农业产值增长率、旅游收入增长率、新型产业的贡献度等)后及时进行调整。

3.3 合理分配建设用地,平衡环境与建设需求

案例村庄在平衡生态环境保护与建设用地需求规划之间存在矛盾,其难点为如何在不破坏关键湿地生态的前提下满足日益增长的建设用地需求。规划过程中,既要维护生态环境的完整性,又要满足村庄发展的实际需求,如住宅和生态旅游设施的建设。对此,规划人员需确定所有现有土地资源的使用现状与潜力,尤其是要精确测量和划定湿地保护区域的边界。根据相关部门的环境保护规划,湿地的总面积为0.4平方公里,禁止任何建设活动。同时,村庄还计划在湿地附近开发0.2平方公里的生态旅游设施。

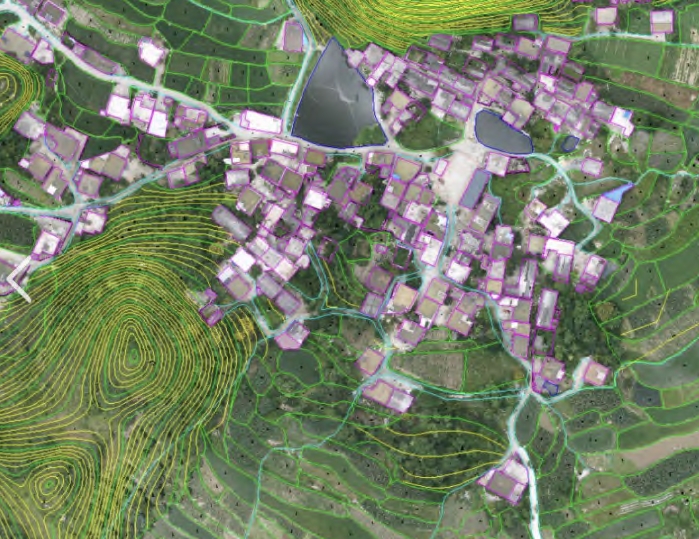

在这种情况下,案例村中规划人员可以采用基于优化算法的土地资源分配模型。为减轻建设对湿地的潜在影响,案例村庄规划人员应采取缓解措施,例如在湿地保护区周边设立缓冲带,用以减少人类活动对湿地的干扰。这些缓冲带可以优化植被的选择和布局,尽可能种植本地耐水植物,增加生物多样性,同时提供一定的游憩空间以分散游客流量。考虑到新增的住宅用地和生态旅游设施的需求,案例村庄可以探索立体建筑的设计,以减少地面占用面积,提高建设项目的空间利用效率。例如,规划人员可以设计多层的住宅建筑和垂直花园,不仅节约土地,还能提升居住环境的绿色指数,为实现这些具体措施,案例村庄可以引入地理信息系统(GIS)技术,对所有土地资源进行精确测绘与分析(如图1)。GIS可以帮助识别最适合建设的地块,同时监控湿地的生态变化,确保建设活动不会对湿地生态产生不可逆的影响。

图1 基于GIS的无人机地籍测绘

四、结束语

综上所述,在多规合一的背景下,实用性村庄规划的研究和实践,对于推动乡村地区的可持续发展具有重要意义。研究表明,有效整合和协调各类规划,制定出切实可行的村庄发展策略,不仅能够提升村庄的整体规划水平,还能增强规划的实施效果,提高农村居民的生活质量。未来,随着多规合一理念的不断深入实践,村庄规划将朝着更加科学、协调和高效的方向发展,助力乡村振兴战略全面推进。相关人员需不断推陈出新,及时调整规划策略,以适应快速变化的社会经济环境。(作者:钟俊华 黄起彬)