本文以益阳市碧云峰村为例,针对农业产业用地现状问题,并以“打造三产融合的产业新村”为目标,提出从政策引导、结构控制和分区塑造3个层面营造乡村农业产业用地空间,进而得出完善产业用地政策,拓展农业产业用地空间;调整用地结构布局,构建多元复合用地空间;打造多元融合模式,形成特色产业用地分区的规划策略,并将这些策略应用于碧云峰村农业产业用地规划实践。

一、规划策略

针对以上主要问题,结合碧云峰村上位规划(见图5)和资源禀赋,分别从政策引导、结构控制和分区塑造3个层面提出与之对应的关于完善产业用地政策、调整用地结构布局、形成特色用地分区的规划策略,拟将其定位为以“山水林田湖村”综合开发为主题,以三产融合发展为重点,通过“农业+”创新模式,集山谷养生、休闲旅游、现代农业、农业观光体验、科普教育等多重功能于一体的产业新村,具体规划策略如下

图5 碧云峰村上位规划

1.1 政策引导:完善产业用地政策,拓展农业产业用地空间

农业最基本的生产要素就是土地,而其产业发展要求科学统筹用地资源。为解决碧云峰村闲置资源利用率较低,土地利用效率有待提高的问题,规划要求在农业产业用地配置中把闲置集体建设用地和乡村田园环境融为一体。一方面,通过完善当地土地使用制度,盘活农村闲置用地资源,鼓励村民以出租、入股、合作等方式开展闲置宅基地的市场化经营;另一方面,规划梳理该村居民点空间现状,依据村内田园资源分布情况引导农业产业用地融合发展,鼓励村民利用闲置集体建设用地发展乡村旅游、休闲农业、康养服务、农副产品加工等新产业新业态,保障农业产业用地需求。

1.2 结构控制:调整用地结构布局,构建多元复合用地空间

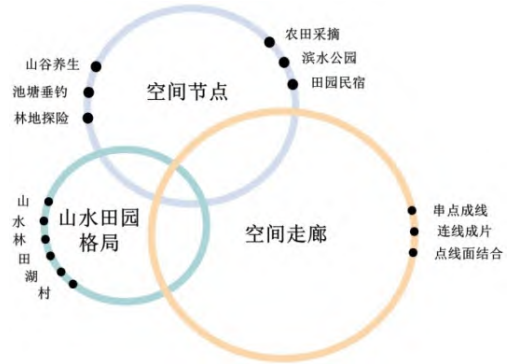

农业产业用地的合理布局有利于农业产业结构的优化,进而促进乡村产业的发展。碧云峰村第一产业分布较广,第二、第三产业相对分散,其用地空间结构难以满足村庄产业的进一步发展﹒针对碧云峰村产业用地结构布局问题,可采取以下具体措施来明确用地布局结构,形成联动发展的多元空间复合﹒首先,以乡村的山水田园格局为基础,通过对空间结构进行合理规划,形成第一、第二、第三产业融合发展的复合空间;其次,基于田园资源分布,结合不同资源区域形成特色空间节点,提升用地利用效益;最后,规划空间走廊,通过串点成线、连线成片、点线面结合,集中整合村内自然田园资源,推动农业产业园区化、集群化发展,实现村内用地区域共赢共享,见图6:

图6 碧云峰村多元空间复合示意

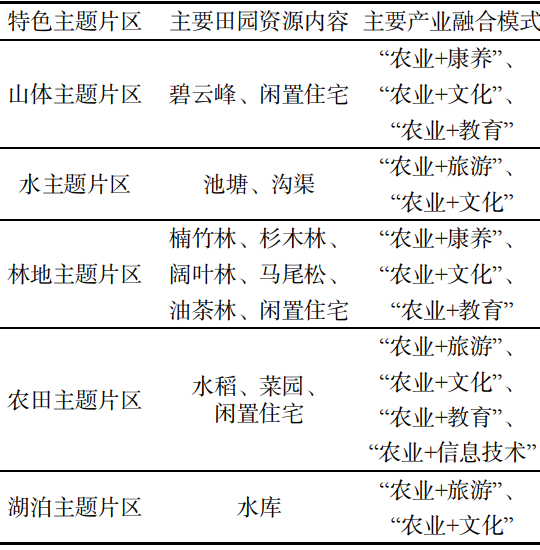

1.3分区塑造:打造多元融合模式,形成特色产业用地分区

乡村发展的生态本底和空间载体是自然地理环境。碧云峰村田园风光优美,但农业产业化程度有待提高﹒针对碧云峰村田园资源产业化速度发展较缓,片区用地功能较单一的问题,以挖掘价值、发挥功能、打造特色等为目标,规划力求通过深挖田园资源价值,同时结合村内特色资源分布,优化产业用地划分,开拓多元产业融合模式。首先,结合该村的农村闲置资源,因地制宜进行综合开发,充分考虑其自然环境及定位特色;其次,基于村内不同的山、水、林、田、湖资源禀赋形成各具特色的主题片区,强调农业用地要与旅游、康养、文化、教育、信息技术等产业有机结合,形成“农业+”创新模式(见表3);最后,适当融入艺术性、景观性,挖掘乡村的休闲观光、养生度假、农事体验等多元功能,提供休闲旅游项目,形成特色游线(见图7)﹒同时深化农副产品加工,拓展产业链,打造多样化的区域特色品牌产品,大幅增强乡村吸引力。

表3 碧云峰村各主题片区发展模式

图7 碧云峰村农业产业用地发展示意图

二、规划实践

根据前文提出的策略,结合碧云峰村实际情况,并遵循因地制宜的原则,分别从政策引导、结构控制和分区塑造3个层面提出了与之相对应的关于完善产业用地政策、调整用地结构布局和形成特色用地分区的详细做法,具体如下:

2.1 政策引导:盘活资源,拓展协同发展的用地空间

政策引导主要包括盘活闲置资源和用活田园资源2个方面﹒针对碧云峰村集体建设用地和农用地,规划主要从加强土地流转和农村产业融合用地政策入手,对农业产业用地结构布局进行整体把控,明确政策方向,提供规划布局思路。

1)盘活可利用闲置资源﹒规划应按照有关要求和用地标准构建完善的产业用地政策和市场平台,最大限度盘活碧云峰村可利用的闲置资源﹒通过加强土地流转相关政策,规划将村内闲置集体建设用地用于农业旅游、休闲养老开发、创意文化、农产品加工等。针对集体建设用地中的经营性用地,村内可利用集体经济用地优势发展第二、第三产业,逐步打造竹产业创意园、生态农业园、农产品加工示范基地、乡村旅游综合体项目等;针对宅基地,鼓励村民利用山水田园环境,把山水田园区域内的闲置宅基地和闲置住宅改造成山水田园民宿、生态农家乐、田园文化馆、种植加工体验馆等农村体验活动场所。

2)用活功能复合的田园资源﹒当前农村新产业、新业态用地具有明显的土地利用复合性。规划力求考虑土地的功能复合性,并通过加强农村产业融合用地政策,全面推进“山水林田湖村”综合整治,探索农用地与多种业态的融合形式﹒如休闲旅游和现代农业可把农业和旅游业、农产品加工业进行融合﹒同时,在用地配置上规划对田园风光进行保护、挖掘、继承与创新,从而开发多元功能,实现区域统筹发展。

2.2 结构控制:统筹格局,形成有识别度的田园结构

结构控制主要包括统筹空间格局和构建田园布局2个方面的规划内容﹒根据2大政策引导思路,主要通过对碧云峰村闲置集体建设用地的整体把控,同时建立与田园资源分布相匹配的功能结构,形成“山水林田湖村”于一体的特色农业产业用地布局结构。

1)统筹区域集约的空间格局﹒规划统筹村域内农用地、集体建设用地与山水田园环境的结合与利用﹒一方面遵循“山水林田湖村”的整体规划;另一方面将村内的闲置宅基地和闲置住宅与其他自然田园要素一同纳入区域田园开放空间格局中,通过散布田园片区联片治理,形成区域集约的空间格局。

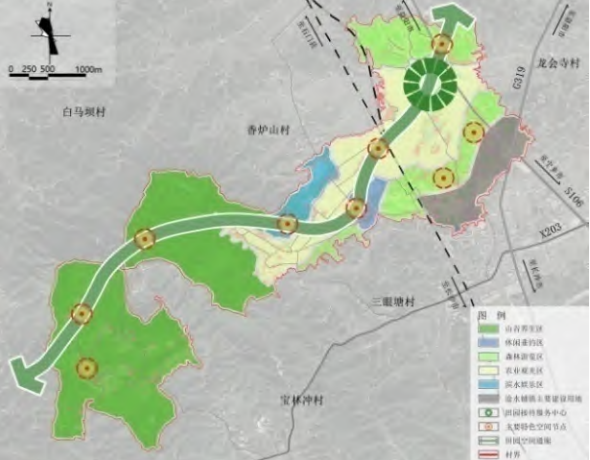

2)构建山水相依的田园布局﹒根据田园资源禀赋理念,结合碧云峰村田园资源分布特点和地域特色,通过对该村山、水、林、田、湖进行梳理,同时注入山谷养生、休闲旅游、现代农业、农业观光体验、科普教育等功能,形成“一心一廊五区多节点”的总体用地布局。

图8 碧云峰村总体用地布局

“一心”指田园接待服务中心,以已建成的益阳现代农业嘉年华为引领,是市民和外来游客进入特色田园乡村实现接待、中转、分流并与其他功能区连接的节点,是集咨询、引导、休息等服务于一体的综合服务中心。

“一廊”指田园空间通廊,以乡村入口为起点,围绕碧云大道延伸直通碧云峰主峰,形成贯穿特色田园空间的通廊﹒同时通过串联不同片区田园资源,构建亲近自然、特色鲜明的田园游览体系。“五区”指山谷养生区、休闲垂钓区、森林游览区、农业观光区和滨水娱乐区﹒规划整体延续现状用地资源特色,营造舒适惬意、富有趣味的特色田园环境。

“多节点”指规划片区内结合田园空间区域形成的特色空间节点,总体形成众星点缀格局,从而打造碧云峰村的吸引力。

2.3分区塑造:融入模式,形成互利共生的多元分区

1)打造高效利用的用地片区。碧云峰村闲置集体建设用地应实现与其他山水田园空间高度契合﹒规划可通过将散布在不同山水田园片区的闲置宅基地和闲置住宅因地制宜进行保护改造,营造符合片区特色的功能场所,从而统筹农村闲置用地资源,形成高效利用的空间区域。

2)营造多元融合的特色分区。根据以上提出的总体用地布局结构,规划融入“农业+”模式和现代景观设计手法,对上述提出的山、水、林、田、湖5大分区进行产业空间布局规划。

①山谷养生区。山谷养生区是依托碧云峰自然山体,可建成以山体为核心的特色空间,集山谷体验、休闲度假等功能于一体的娱乐养生区域﹒该片区用地面积约为1061.15hm2.位于碧云峰村西南部,以山区风貌为主,可结合区域空气、山谷、茶等养生资源,以“农业+康养”为重要抓手发展山谷康养,重点发展生态养生、运动养生、茶养生、民宿养生等多样化业态类型﹒其中,规划建设有山谷养生茶园、碧云峰观景台、深山漫步、碧云山庄、山谷帐篷营地和养生部落,由北向南依次将旅游项目串联为山谷养生线;以茶园为发展重点,大力发展农副产品深加工,延伸茶产业链,打造碧云峰茶品牌;以碧云峰文化为灵魂,构筑碧云峰山体文化体验核心,重视其生态及景观教育传播功能,如开展山体科学知识宣传教育节等,进一步扩大和延伸碧云峰村的生态观光价值。

②休闲垂钓区。休闲垂钓区是依托碧云峰村现有的池塘沟渠资源,打造集自由垂钓、休闲观景等功能于一体的特色垂钓区域﹒该片区用地面积约为51.42hm2.主要位于碧云峰村中南部,集中有大大小小的池塘沟渠,可以“农业+旅游”为重要抓手实现农旅融合,重点发展休闲垂钓、滨水餐饮等业态形式﹒其中,规划建设包括水上钓筏、荷塘月色、池边观鱼和垂钓体验,由北向南依次将旅游项目串联形成休闲垂钓线;借助山水文化,规划通过搭建水上钓台、眺望台与自然景观相互穿插,设置荷塘观景等观赏性活动,增添乡村环境的情境性;依托池塘沟渠等田园风光,大力发展水产品加工,开发碧云峰村特色水产等“伴手礼”产品,形成特色产品展销区域。

③森林游览区。森林游览区是依托当地林地基础,建成集休闲度假、探险观光等功能于一体的特色游览区域﹒该片区用地面积约为382.07hm2.主要布局在碧云峰村南部、东南部和东北部,林地藤蔓式的簇团状分布构成绵延不断的村庄背景,可结合区域空气、森林、竹等养生资源,以“农业+康养”为重要抓手发展森林康养,重点发展生态养生、运动养生、竹养生、民宿养生等多样化业态形式﹒其中,规划建设有多彩林木、森林探险、林间漫步、绿色氧吧、林间木屋和森林果园,由北向南依次将旅游项目串联为森林游览线;充分利用竹林资源,形成竹产品加工园和竹产业创意园,延伸竹加工产业链;在充分保护森林资源与环境的前提下,进一步发挥林地资源多层次、多功能的自然情趣和教育科普魅力,推动碧云峰村生态产业的发展。

④农业观光区。农业观光区是依托原有的田园风光和当地农业基础,打造集休闲观光、农事体验等功能于一体的生态农业观光体验基地,是碧云峰村的现代农业板块﹒该片区用地面积约为510.53hm2.大部分位于碧云峰村东北部、碧云大道两侧,这里以低矮的丘岗和平原为主,可结合区域农田、花海、园地,主要以“农业+旅游”“农业+信息技术”模式为主要突破口,大力发展田园生活体验、农耕文化体验、现代农业示范园、生态民宿、亲子研学、农业教育科普等业态﹒其中,规划建设包括有农业嘉年华、农业科普馆、七彩花海、蔬果采摘、田园民宿和生态休憩小屋,由北向南依次将旅游项目串联形成农业观光线;通过进行特色农业生产景观与生产经营展示,充分发挥农业观光区的多功能性﹒一方面,充分挖掘农耕文化,并规划开发多样化的创意活动,如开展农耕研学活动、蔬果采摘节等;另一方面,借助互联网技术和农村电子商务平台,依托农业科技园、现代化农产品高效生产加工园区等,积极发展创意农业,大力开发“后备箱”“伴手礼”等农业生态产品,形成具有特色的区域农业品牌。

⑤滨水娱乐区。滨水娱乐区是依托碧云峰村现有的湖泊水库资源,建成集休闲娱乐、观光游览等功能于一体的滨水休闲区域﹒该片区用地面积约为94.38hm2.位于碧云峰村北部,水库资源较集中,可以“农业+旅游”为主要发展模式实现农旅融合,重点发展水岸休闲、滨水观光等业态形式﹒其中,规划建设有亲水公园、水畔步道和水岸茶室,由北向南依次将旅游项目串联为滨水娱乐线;规划依托山水文化,修建亲水平台和景观浮桥与水库景观相互穿插,实现亲水性;规划建造游船码头等水上休闲观光产品项目,通过延续水库生态格局并归整其周边环境,重点打造滨水活动体验地,在形式和内容上活化碧云峰村滨水环境;规划依托湖泊资源,大力发展农副特产加工,在区域内建立农副产品加工体验中心和品尝中心,利用环湖产业带和现代化农业养殖技术展示农业旅游产品。

三、结语

现代农业产业的发展在一定程度上取决于不同的环境资源﹒发展特色农业,就需要以具有区域特色的资源禀赋为条件,尤其是自然资源﹒以田园资源为切入点的农业产业用地规划有利于充分挖掘和发挥不同乡村的资源特色,从而实现乡村产业的良性发展。基于田园资源禀赋理念,将田园资源要素因子进行提取梳理,并以益阳市碧云峰村为例,针对农业产业用地现状问题,围绕政策引导、结构控制和分区塑造3个层面将田园资源禀赋融入农业产业用地空间,从全层面系统地打造三产融合的产业新村,实现互利共生的特色田园乡村美好愿景,以期为类似乡村农业产业用地规划提供借鉴。(作者:李金蓉,赵先超,胡艺觉,钱京京)