我国储能产业相较于发达国家起步较晚、技术储备不够成熟、市场机制尚不健全。为促进储能产业发展,挖掘储能资源的市场价值,充分调动储能企业的积极性,我国亟需深化电力市场机制改革,分析储能产业发展及市场化参与需要的激励机制与支持政策,推动储能产业健康持续发展。

(一)税收与补贴优惠激励政策

税收补贴优惠包括税收的减免与费用直接补贴等,其对于降低储能产业投资成本、缩短储能项目投资回收年限起着至关重要的作用。目前已有很多发达国家提供了丰富的税收补贴优惠的政策经验,如美国根据储能设备的特性设置了不同的投资税优惠额度;英国和法国对储能企业以加速折旧税收优惠的形式进行政策扶持,对企业的技术创新与设备更新进行财政补贴支持。国外的税收补贴优惠经验对于我国储能系统已具备一定规模或产业相对发达的地区,值得借鉴。

1.税收补贴优惠从直接优惠向间接优惠转变

目前我国对储能产业的税收补贴优惠政策主要以直接优惠的方式为主,间接优惠相对较少。直接优惠主要是包括扣除或减免税收、税率优惠计算、按量补贴等方式。为了更好发挥政策引导作用,体现社会公平性,在优惠政策中可以从整体性的直接优惠向具体性的包括加速折旧、投资抵扣、提取风险准备金等方式的间接优惠转型。

2.针对我国储能产业税种的优惠政策调整

针对我国储能产业发展特点,降低储能产业建设成本、减轻企业负担,我国可以从相关性最大的增值税、所得税以及设备进出口关税几方面进行优惠政策调整。通过调整增值税税率甚至免征的方式,促进储能产品的生产与大规模运用;对储能产业用于技术开发的相关费用及技术相关的折旧部分予以所得税前扣除或准予加速折旧抵扣[9];对符合《国家重点鼓励发展技术目录》中的储能产业投资类项目的自用进口设备或零部件予以关税减免或实施关税优惠。

3.优惠政策向研发环节转移

在储能产业整体税收补贴优惠的背景下,为避免未来技术断代,甚至“卡脖子”的情况,应将税收补贴优惠重点向研发及技术转化环节上转移。对于储能产业创新研发费用加计扣除比例应该增加,对于已经形成无形资产的,按照更高的资产成本比例进行摊销,对于储能产业的科研补助,也可以纳入税收扣除及财政补贴范围,更好地促进储能产业新技术、新产品的创新与研发。

(二)监管激励政策

储能作为我国的新兴产业,如何进行精准扶持,避免无序竞争;同时避免监管死板,流程繁琐,甚至出现“一刀切”政策现象,是激励储能产业高质量发展的重要问题。因此,对于储能产业发展的监管政策提出如下建议。

1.强化储能规划与政策执行监管

对于储能产业的规划需要进行科学的规划,充分考虑各地区资源与经济发展水平,统筹不同地区与行业制定相关政策,保障规划落实。在政策制定过程中,做好国家与地方规划衔接、产业规划与系统规划衔接,为储能产业发展与新形势下的电网建设提供坚实保障。

2.完善电价与储能成本的监管

随着我国宏观政策对电价下调的要求,在实体经济受惠的同时,若忽视电价改革市场化趋势,会导致电价无法真实体现电力商品价值,还会阻碍配套市场机制发挥作用。针对我国储能产业发展的经济性特点,政策上应完善投资成本与运行收益的分配制度及监管力度,保障风险利益共担共享的市场机制,促进储能产业可持续发展。

3.完善储能相关产业机构监管

建立储能产业相关的组织机构、管理机构和技术机构,统筹储能产业管理事务与职能部门,对产业配套规划执行情况、运行情况进行有效监督,完善对储能产业资金使用情况的审查制度,为储能产业持续发展提供多方支持。

(三)市场建设激励政策

随着我国电力体制改革逐渐加深,电力市场建设逐步成熟,储能参与我国电力市场也越来越广泛。我国不同省份对于储能参与辅助服务市场的补偿标准差异较大,缺乏统一标准;结算方式较为简单;补偿价格普遍偏低,无法完全满足储能主体的收益。针对我国储能参与市场目前仍存在的一系列问题,提出如下市场建设激励政策。

1.进一步明确储能市场主体身份

澳大利亚电力市场对储能以发电商和用户两类身份进行市场注册[10]。而欧盟ENTSO-E在电力市场则规定,储能在作为发电资产和用电负荷使用者外,也可以作为平衡资源提供者(BSP)的角色。目前我国各地区对于独立储能参与市场的规模与容量有相当高的要求,同时出台了一系列新能源强制配储能的要求,许多中小规模储能主体选择与发电侧主体联合参与市场。目前我国对利益分配方式没有统一要求,影响了中小规模储能企业的市场参与积极性。应进一步明确各类储能企业的市场主体定位,反映不同服务品质与价值,更好地引导储能产业发展。

2.因地制宜设定市场参与门槛

根据我国不同地区资源情况,合理设计各地独立储能设施进入市场的资格,在技术准入门槛的设计上体现储能调节性能,更有效地体现不同储能设施的技术优势,作为优质调节资源参与电力市场。

3.合理设计储能补偿标准

随着我国新型电力系统建设的展开,系统灵活调节需求也不断增长。为更好地体现不同储能资源在调峰、调频辅助服务中体现的调节性能,应完善以储能资源调节性能为指标的费用补偿机制,对储能市场主体进行合理补偿,改善目前数量-报价形式的单一补偿标准现状。

4.完善市场价格机制

探寻储能合理价值的发现方式和回收机制,尤其是在峰谷分时电价、容量价格机制和调峰调频等辅助服务价格方面,进行进一步研究,提升储能产业发展市场空间,争取以市场化手段实现储能价值的合理回报。

5.完善现货市场设计

目前我国电力现货市场建设刚刚起步,在未来电力现货建设过程中,应通过现货市场形成分时电价的信号,更好地反映市场实施需求,引导储能作为市场主体的运行方式得到优化,获取更能体现资源价值的收益,充分调动储能资源参与市场的积极性。

(四)融资机制激励政策

当前,我国储能产业已进入商业化运营初级阶段,储能产业作为创新重点领域,政策上应该不断完善在融资体制机制方面的设计,更合理地对储能建设成本与收益进行分配,减小投资风险,增强储能的市场灵活性。

1.自投资+自运营模式

作为最简单的融资模式,政策上可以鼓励发电企业或电网公司通过自有资金或其他融资方式独立投资建设储能电站,同时自己拥有运营、维护和检修团队进行储能电站的日常运维,储能电站的经营权和所有权均归属于发电企业或电网公司,储能电站获取的全部收益归企业自身所有。

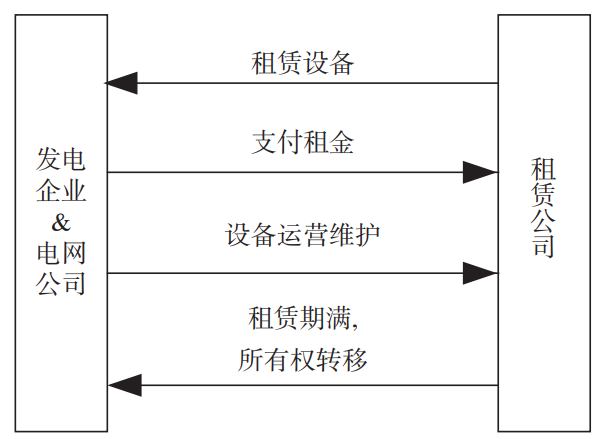

2.融资租赁模式

政策上鼓励发电企业或电网公司作为承租人,自主选择需租赁的储能设备。在租赁期内发电企业或电网公司只享有租赁物的使用权但不享有所有权,并负责维修和保养租赁物件。租赁期满,承租人正常履行合同的情况下,租赁物的所有权转移给承租人,如图2所示。

图 2 融资租赁模式示意

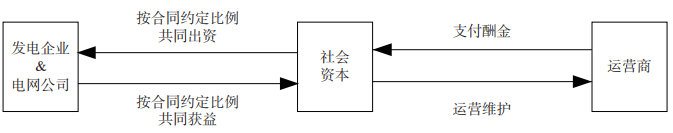

3.混合投资+委托运营模式

政策上鼓励发电企业或电网公司和其他社会资本共同投资建设储能电站,储能电站的运维和管理费用由社会资本提供给运营商,由运营商负责储能电站的运行维护工作,储能电站的收益由双方按比例共享。该模式符合混合所有制改革趋势,引导社会资本投入储能业,发电企业或电网公司与社会资本共同对储能电站提供资金保障,储能运营商对储能电站提供技术保障,保障储能电站的良性发展,如图3所示。(作者:董军)

图 3 混合投资模式示意

二、储能产业发展及市场参与激励要素

(一) 建设扶持与运营补贴

在储能产业建设过程中,如何降低储能产业建设的成本,减小投资风险,增强储能产业创新能力,是促进储能产业可持续健康发展的重要手段。近年来储能建设速度逐渐加快的过程中,各地区为促进储能产业发展难免出现争先恐后,甚至各自为政的局面,对储能产业的补贴也容易出现“大水漫灌”、“多而不精”的现象。统筹不同地区与产业制定相关政策,对优质储能资源与先进企业进行精准扶持,通过科学方式量化储能市场价值,给予合理补贴,是激励储能产业发展的重要因素。

(二) 监管方式与技术标准

储能作为技术密集型产业,产业链条长、资本投入大、技术要求高、安全责任重,在监管流程上要从不同的角度进行多种方式的监管。只有制定技术标准,对储能产业的规划、施工、并网、运维等各环节进行标准体系建设,才能推动储能产业向高质量发展。在储能产品检测认证方面,考虑到储能技术路线、产品规格、应用场景复杂性,应适时建立产品检测与认证体系,才能对储能产业发展进行正面引导,提高产业发展水平。

(三) 电力市场的价格波动

储能系统参与电能量市场时,通过峰谷价差进行套利是其重要的盈利途径,在电能充足且价格低廉时存储电力,并在电能稀缺且价格昂贵时将其释放到电网中。根据美国 LBNL 实验室分析,当新能源发电容量占比提升至 40% 时,会造成现货市场价格 2−4 倍的波动,给储能资源带来极大的盈利空间。如果市场价格波动较小则储能较难通过峰谷价差获利,合适的价格波动幅度是激励储能参与电能量市场的重要因素。价格波动一定程度上与市场规则中的市场限价有关,市场限价应综合考虑燃料价格、地区经济发展水平、历史电价水平、发电新增装机预测、负荷增长预测、社会稳定性保障及其他政治经济因素等,经科学测算后合理确定。市场限价应体现发电侧投资激励、市场的电能价值和市场运行风险防范,并根据外部环境和条件变化动态调整。

(四) 成本利益的分配方式

储能作为独立市场主体参与电力市场时,可以与发电企业、电网企业或用户侧合作参与交易,储能的电量价值、辅助服务价值及容量价值可以通过市场化的方式得到体现。由于我国对储能资源参与市场的容量门槛要求高,很多中小储能企业选择与发电主体联合参与市场。在联合参与市场并获得一定收益后,如何进行利益分配是决定储能获利多少的关键,对于相关问题的研究也一直是各国学者的研究重点。同时,储能企业与发电主体共享利益的同时,电力市场各主体之间的成本分配机制也应进行合理制定,对储能企业投资建设的风险进行合理分摊,对储能企业参与系统调节的成本进行有效疏导。(作者:董军)