本章从需求导向—供需耦合理念出发,针对中小城市及其开发区特点,把握城市创新空间体系和集聚区的关系,提出了中小城市开发区研发创新集聚区规划建构体系,即建立基于现状需求及供求关系研判为基础,以创新体系和网络培育发展为目的,以空间规划为手段的研发创新集聚区规划体系,包括研发创新基础供给及需求研判,创新体系和创新网络组织,面向本地产业市场为主的研发集聚区的具体空间规划策略提出。

一、硬环境构建策略

研发创新集聚区硬环境是研发创新活动的重要支撑和依托,可以分为研发创新生产设施、生活配套设施和集聚区服务设施三类。

(1)空间定制——以企业研发创新空间需求为主导

企业的选址入驻是研发创新集聚区形成和发展的基本条件,研发创新人群追求文化氛围、个性活力的喜好,会对他们空间的选择产生特殊的影响。规划之初应采取调研方式了解相关主导产业企业对研发创新空间的需求及喜好。如打造简洁空间楼宇,组合型办公研发空间,面向初创及成长型企业,如预留独立办公及研发楼宇建设空间,面向成熟型企业。研发创新集聚区建设除搭建平台,引导集聚,提供公共服务以外,进行宏观统筹引导,不必严格限定入驻企业的具体安排,在满足安全环保要求的前提下,可由企业自主布局研究、开发和小批量生产功能。通过综合体的形成,促进创新研发——实践互动路径的融合。

(2)精细匹配——满足研发创新人群的服务需求

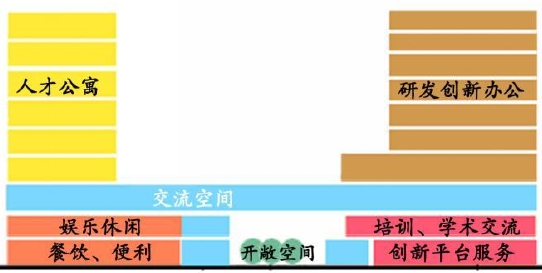

从以人为本的角度出发,集聚区需要通过调研了解研发创新人群的工作空间、生活配套基本需求以及文娱休闲、职业成长等需求去精准公共配套,构建适合这些人群的工作、生活功能设施空间组织和布局。一是要更加重视有关功能复合型的空间组织设计,除用地的功能符合外,还应强调建筑组群及内部的复合服务功能的空间组织,使空间更紧凑和联通(如图 3-21),方便创新人群的办公工作、交流学习以及生活休闲等。二是针对不同背景、年龄、学科的研发创新人群需求,差异化服务供给,提供高品质的服务内容,为各类人才提供良好的创新环境;三是打造富有创造性、环境优美的开敞空间,融入公共交流、体育活动、小型展示等功能,满足创新人群需求,促进创新人群的思想交流和碰撞。

图 3-21 功能复合的空间组织

(3)全方位服务——打造一站式的企业支撑综合服务中枢

针对周边不同成长周期的企业需求,为初创期企业、成长型企业、成熟型企业提供定制化服务设施,建立集对外传播、高端交往、金融法务、技术认证等功能于一体,内外共享的全方位立体化服务中枢。初创企业:“风投+基金+创业平台+孵化服务+创业培训+管理服务”,培育以核心技术为主体的创业企业;成长企业 “知识产权+ 企业运营培训+融资+开放平台+人才服务+会务发声”为成长期企业提供全面服务;成熟企业:为成熟企业提供上市的政策、法律服务等支持,提供债务融资、股权融资的各类支持。由政府主导,企业协同搭建研发创新服务中枢,为集聚区企业提供共性服务,整合科技研发服务资源,集中为企业研发创新和人才创业提供各类服务和空间、资金、政策等方面的支持,提供科技资源、创业孵化及科技金融服务。同时,依据产业发展要求,结合企业初创、成长、规模化发展等各阶段的内在需要,建立完善的产业服务体系, 涵盖企业筹建、经营、管理、发展等四大阶段,包括项目申报、政策咨询、企业培训、资源对接、中试平台、知识产权运营与服务、投融资、国际合作等一系列特色服务,形成支撑企业发展的综合性解决方案;成立“一站式服务中心”,对接行政审批局, 作为统一对外服务窗口,直接面向客户、快速响应客户需求;设置餐饮配套、银行、便利店、智能洗衣站等生活配套设施满足企业人才需求。

二、软环境塑造策略

影响研发创新活动的软环境主要包括制度环境和社会文化环境,对研发创新的激发、形成和扩散有着促进作用。

(1)载体塑造——集聚现有产业基础的研发创新企业和服务平台研发创新集聚区需有一定核心竞争力的主导产业。要统筹考虑中小城市开发区创新空间整体供求关系,创新机制。以开发区既有优势产业、特色产业为基础,大力招引培育研发创新资源和优质项目,引导传统产业进行研发创新升级,加速二次创业。深入培育创新型优势企业和头部企业,推进企业研发机构设施建设,提高企业研发能力,进而带动研发创新集聚区的发展。围绕创新优势企业、头部企业梳理产业链,培育完善上下游产业链,增强自主研发创新能力,进而促进研发创新集聚区向高端发展。

在集聚企业的同时,还需要注重生产服务业和创新服务平台。中小城市开发区研发创新集聚区规划应从需求出发,在由政府主导引导、企业协同搭建,集聚区规划建设中,集聚企业所需的生产服务业以及创新服务平台,不是等其自发形成,为入驻的研发创新企业集中停供有关共性、共享服务,为企业研发创新和人才创新创业提供各类服务、资金以及政策方面的支持,减轻企业自己配套有关功能的负担,让企业可以轻装前行。重点扶持适合本地产业特点的生产服务业企业发展,为集聚区提供标准化服务,健全集聚区服务的生态系统。

(2)因地制宜——营造创新环境氛围

研发创新集聚区规划需要认识创新的重要性和紧迫性,解放思想,塑造创新氛围和冒险精神,在规划设计阶段对企业和研发创新人员所需的研发创新环境进行研究,重视非正式交流功能、以及文化娱乐功能场所的创造,在研发创新集聚区后续运营中,采取措施来维护各项社会文化活动,增强创新活力,从提供简单的集聚区服务转向提供综合功能服务,体现高度的人文关怀。在工作场所营造中,提高品质鼓励创新人员交往互动,鼓励创新,宽容失败;在生活场所营造中,分类引导小业态提供研发创新人员健全多样的选择,提供高标准的人才公寓;在文化场所的营造中,举办企业家论坛、技术沙龙、学术交流论坛、科技成果展示、兴趣小组等增进研发创新人员互动交流、参与创新的热情。

(3)融入文化——打造“小而美”的创新环境

文化与创新的关系非常紧密,在研发创新活动及其空间打造中,文化的作用举足轻重。中小城市创业门槛低、成本低,文化和生态环境资源得天独厚,适合研发创新企业的可持续发展,因此应打好文化牌,融入文化,打造“小而美”的创新环境。一是挖掘本地文化,兼容外来文化,延续文脉,形成有利于研发创新人员激发灵感的创新环境。二是打造绿色人本、丰富多彩的慢行系统,构建具有创新文化特色,适宜步行需求的小地块密路网体系,在步行中体验创新环境;三是构建地方文化特色节点来凸显特色,增强集聚区的识别性,充分彰显创新主题和地域文化特色,强调研发创新与地方文化脉络的传承与发展。

三、实施与管控策略

(1)多元参与,开展协商式规划

发创新需要面向市场中的创新,面向高技术产业发展的激烈竞争,需要整合更多的市场资源,发挥多方利益主体的合作力量,形成各方认可的发展愿景,才有可能促进创新的不断产生和研发创新集聚区的持续发展。因此,集聚区规划需要多方主体的共同参与,包括政府、企业、高校等,通过多方主体的协商,了解各方的发展需求,设立共同的发展愿景,制定各方参与其中的行动方案,充分尊重市场规律,发挥多主体的协同优势来促进创新。各利益相关主体不仅服从规划和执行规划,而且也参与到规划编制的过程中,将自上而下政府组织和自下而上多主体参与相结合的协商式规划模式。

(2)兼容开放,提高用地兼容性和混合度

为了应对高技术产业快速起落的风险,在确定基本的产业发展重点的前提下,鼓励其他多种类型产业的发展,保持开放的产业体系格局,为促进产业之间的互动和协同创造机会。集聚区规划中需要提升用地的兼容性和混合度,考虑各类用地功能之间的兼容原则,允许同一块用地上承载多样化的功能,探索混合用地。

(3)增加弹性,动态引导规范管控

由于产业技术的快速发展、区域发展格局动态变动、人才流动性加快和市场机制下政府主导发展能力下降,研发创新集聚区后续发展需要面对更多的不确定性。而且由于面向不断的创新,研发创新集聚区发展没有一成不变保证成功的模式,并长期处于与其他城市开发区竞争的态势,需要不断调整策略,应对多种新局面。因此,规划需要增加弹性和动态性。增加弹性即在强调底线的前提下,放宽其他要求,留给参与主体选择的机会,把当前发展不能确定的内容留给未来发展确定,如在确定公共服务设施用地和绿地的前提下,可以留出部分功能模糊的弹性发展用地不开发,将来根据园区发展情况再确定功能;增加动态性即集聚区规划可以根据后续的发展适时调整,不需要在一开始编制初期就非常完善,根据后期的实践经验再来反思和调整规划,可以及时纠正错误的方向。因此,规划之初编制的重点是明确底线,确立基本的制度原则和空间框架。以有重点的引导为思路,区分底线把控要素和弹性处理要素,形成刚性控制和弹性引导相结合的规划实施依据。以引导发展方向、搭建发展框架为重点,控制生态安全、社会公平、市场竞争机制等基本底线,其他空间资源的配置方式更多地采取引导的方式,为市场优化资源配置方式留下空间。在增加弹性和动态引导的同时,在研发创新集聚区业态及运营监管上,需要全周期监管,项目引进后建立监管库,定期评估其土地利用绩效,以决定企业未来还能否继续入驻。(作者:吴沛芝)