本文基于公园城市理念的内涵解析与外延实践经验的总结,以成都市天府中药城核心区为例,从境(生态)、人(设施)、业(产业)、城(城市)四大维度提出设计策略,旨在探索公园城市语境下城市新区规划实践的内涵表达,以期实现城市生态平衡、永续发展的美好愿望。

规划以成都市天府中药城核心区城市设计及控制性详细规划为例,从境(生态)、人(设施)、业(产业)、城(城市)四个角度出发,探究理念下的实践路径。

一、背景

天府中药城核心区位于成都市西北侧,坐落于彭州市南门户,距离成都市中心约40 min的车程,总用地面积226.82hm2.天府中药城是成都市2020年发布的66个产业功能区中唯一的中医药主题产业功能区,在成都市“5+5+1”现代产业体系中,肩负着“打造中医药产业生态圈和创新生态链”的任务,是彭州市融入成都大都市圈的关键载体,也是彭州市实现城市能级提升、产业升级提质的关键抓手。天府中药城内具有良好的产业基础,经济社会发展良好,交通便利。核心区作为承载其综合服务功能的空间载体,定位为集综合展示、研发孵化、科技创新和品质生活于一体的“中国中医药产业创新发展新极核”,其独特的地理区位和优异的生态环境使得核心区成为公园城市理念的绝佳实践场所。

该区域目前主要存在两个发展难点:一是城市品质不足、魅力缺失、人才吸引力较低;二是城市中医药产业规模领先但实力不强、产业现代不足且形象欠佳。

二、境——生态本底格局构建

基于此背景,规划首先从生态角度入手,构建空间发展底图。

成都地区降雨量充沛、河道资源丰富、物种多样,拥有良好的环境基础,但核心区由于地处城市下游,河道水质存在不达标的问题,同时河岸过分渠化、亲水性差。规划围绕“城在园中”的理念,采用“生态恢复”和“生态缝合”的构建方式。

2.1 通过中央公园进行生态恢复

核心区内水域、绿地空间合计占比约四分之一,其中约60%为中央公园,通过大规模的集中绿地,能够最大限度地形成优质环境聚集,也是进一步吸引物种聚集的根本条件。中央公园采用分段设计的方式,形成由北至南的三个段落,逐级进行水质净化。北段河道“化直为折”降低水速,实现水质初级净化;中部湖面形态“化简为繁”增加周长,增强气温调节;南部湿地水形“化整为零”深层净化,形成物种栖岛,三段之间通过连续跨路的慢行系统进行串联,组成城市的生态绿肺和休闲中心。

2.2 通过无边界绿地进行生态缝合

由中央公园、城市绿道、水街三要素进行生态缝合,将生态、生产和生活空间无缝连接。其中,中央公园周边的公共服务功能采用内嵌式布局,直接与绿地和水系相连;设置两级绿道体系,一级绿道串联产城板块,二级绿道完善服务覆盖,约25m宽的绿道空间与人行道结合设置,让市民“游在林中、游在水边”。

三、人——人本生活场景塑造

在优化区域生态蓝图的基础上,从适应地方特征、强调人本感知的多级生活场景的角度出发,以人为本,全面提升空间品质。

公园城市的核心价值观即是从“产—城—人”到“人—城—产”的转变。四川地区具有丰富且多样的市民生活,成都地区更具有广泛的夜间活力,因此天府中药城核心区的规划从其所在地域的切实需求和人群的活力特征出发,采用“多样供给”和“交往融合”的提升方式。

3.1 从地域的切实需求出发进行活力填充和吸引力导入,实现“多样供给”

规划针对城市现有的各类城市场馆,从“分布情况、布点数量、建设规模、服务水平、交通情况”五个维度出发,形成全城的服务供给水平评价,寻找城市供给不足之处,以此为依据在天府中药城核心区内进行城市服务的“横向补足”,借助汇通湖的生态优势、景观优势、交通优势和知名度优势,布局室内运动馆、艺术馆、中医药博物馆等城市场馆,并结合设置商业中心,形成城市南部的新门户,完善天府中药城的服务格局。针对在地人群的活力特征,通过城市热力图对成都的活力中心进行比较筛选,通过线上和线下调查问卷对各活力中心的吸引力来源进行总结,进而在传统5min和15min生活圈的基础上,补足10 min生活圈,进行市民生活的“纵向提升”,形成“公共服务+商业休闲+生态休闲”的10min生活圈核心节点服务模型。

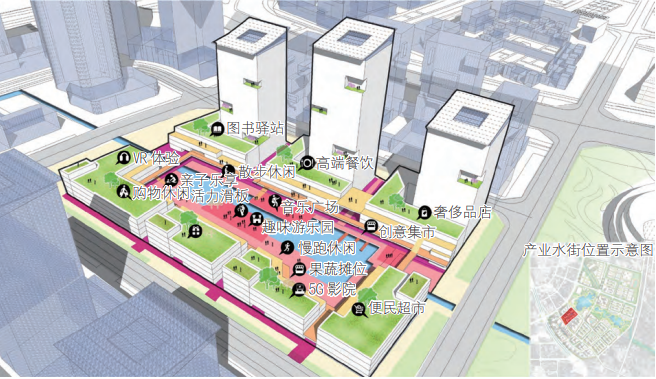

图1 交往主轴之产业水街示意图

3.2 从人群的活力特征出发进行产业交往和生活交往的双激发,实现“交往融合”

现阶段,城市人群的生活和工作都呈现出显著的交往依赖。多样、灵活、非正式的交往场所一方面丰富了市民生活,符合四川人民的切实诉求,另一方面也有效激发了综合创新和城市活力,促进了城市动力的长久持续。天府中药城核心区在产业片区和生活片区内分别布局两条交往主轴(见图1、图2),各自串联产、城组团,两条主轴通过休闲绿道、商业水街和生态绿廊,共同编织形成城市一级交往网络。结合一级网络连接点状绿地,串联建前空间、灰空间、露台、街头公园等非正式交往场所,将室内的交往向室外延续、向生态景观延续,形成脉络上的交往持续流动。

图2 交往主轴之生活水街示意图

四、业——产业生态圈层搭建

基于人本化生活的构建,规划从中医药产业园区的核心特质出发,构筑适合区域发展的核心产业生态圈层。产业生态圈层搭建是公园城市持久发展的关键支撑。

规划对现代中医链条进行分析,寻找关键不足;盘点城市现有中医药企业的亩均税收、投资强度、建设时间等要素,横向与国内各中医药产业园区比对,明确城市比较优势;梳理区域竞合关系,确定协作格局,进而明确搭建现代中医药链条的产业发展路径。

核心区内遵循“现代引领、产教融合”的发展理念。引入行业标准中心,构建现代中医药产业发展的基石;引导研发平台入驻,形成现代中医药产业创新的引擎;布局中医药院校,实现中医药产业的产教融合,进而为“院校企地”的合力协作提供平台;采用“参与者”到“陪伴者”的身份转变,实现产业生态圈的逐步建立,陪伴城市决策、城市宣传、招商引资、管理协调、建设落地全过程。

五、城——城市文化魅力赋能

在生态、设施、产业的搭建基础之上,规划最后对城市文化进行赋能,提升城市魅力。

公园城市作为成都地区的实践方略,与本土文化的深度融合是展现独特城市魅力的必经路径,中医药作为天府中药城的特定主题,是核心区需要承载和展现的核心符号,因此天府中药城核心区的规划从此出发,采用“意境还原”和“系统展现”的彰显方式。

5.1 从天府气质出发进行“意境还原”

天府气质的意境集中体现于历史上与蜀川地区相关的文化作品中,通过对文化作品的分类总结和意境提炼,分别形成内、外两个感知层次。“绿林影掩”的内部意境,对沿街首层界面的建筑高度进行严格控制,形成以沿街1~2层高度为主的第一界面,为多层次生态景观与建筑的融合呼应提供便利。“叠栾通透”的外部意境,由外部的观景点出发,由近及远将核心区划分为三个界面层次,分别参考不同变化趋势的对数曲线形态进行高度布局,各曲线形态间进行错位叠合,构建丰富的界面层次。“绿野通透”的观景纵深,对核心开阔绿轴进行种植分区,减少轴线中部滨水区的乔木遮挡,营造宽阔感。

5.2 从中医文化出发进行“系统展现”

城市设计从“符号”和“内涵”两方面搭建感知体系。采用名医的行医器物,对中医药的天人理念的符号进行提炼,围绕汇通湖展示核心进行城市场馆的建筑引导。将中医药的实践内涵和城市生活相融合,建设集汇通湖布局展示、体验功能于一体的中医药博物馆;通过一定的业态比例引导沿城市街道的中医体验场所的布局;在5min、10min和15 min生活圈服务核心中鼓励布局中医药诊疗机构。

结语

对于公园城市的理论与实践的探索尚处于初步阶段,本文将公园城市理论进行分解,并试探性应用于微观的城市设计之中,初步构建公园城市的实施路径,但相较于其他成熟的城市概念实践研究,还较为浅显。后续可对公园城市指标进行深入研究,将指标体系与城市设计相结合,以期增加研究深度,改善生态环境,保障公共资源,提升产业能级,满足人民对美好生活的需要和更高的生活品质的追求。(作者:俞宙)