本文从碳中和的角度,提出了畜禽营养和粪污治理的策略与五点建议:精准营养,源头减排,技术创新;多元化种养平衡及其农牧结合模式的技术集成与创新;加快“低碳”畜禽粪便有机肥智能装备的研发和推广;创新畜禽粪便高值化利用及其装备研发,突破饲料蛋白质卡脖子的瓶颈;调整财政支持方向,重点支持为农牧业“碳中和”做出贡献的创新企业。

碳中和视角下的畜禽养殖温室气体的减排和粪尿等污染的治理、畜禽养殖全产业链中“碳足迹”(养殖水电、饲料加工以及运输、屠宰加工、储存以及烹饪)减排需遵循“3R”原则(Reduce:源头减少排放;Recycle:资源的循环利用;Reuse:资源的重复利用),坚持“源头消减、过程控制、模式创新、资源化利用、末端治理”的3R整体解决方案。具体建议如下:

一、精准营养,源头减排

畜禽精准营养与养殖污染源头减控及其技术创新。印遇龙院士和黄克和教授领衔的十三五重点研发计划项目“畜禽营养代谢与中毒性疾病防控技术研究”开展了畜禽精准营养、微量元素源头减排等大量的研究工作以及集成创新,源头至少可以减少氨氮和磷的排放30%,铜的排放减少90%以上,其他微量元素减排幅度在30%~75%,杜绝饲料源头的砷、铅、镉的排放,使畜禽粪便能顺利进入农业循环。针对动物肠道甲烷减排,有研究也发现适量添加特殊饲料添加剂可以大幅减少反刍兽肠道的甲烷排放,如,以谷物为基础的牛日粮中添加3-硝基氧丙醇(NOP)可减少高达45%的肠道甲烷排放,而日粮中添加红藻几乎消除了其体外甲烷产生,其排放减少可高达80%;另外改善反刍动物饲料中豆粕的利用效率,甲烷排放也可减少20%;反刍动物养殖采用秸秆氨化处理,肉黄牛甲烷可以减排18%~30%。畜禽养殖污水减排和高效处理技术与装备研发。

创新畜(禽)舍设计和设备研发,做好养殖的过程控制,可以减少80%以上的养殖污水产生;优化生产工艺,如养猪生产,与水泡粪工艺相比,干清粪工艺可以减排甲烷50%以上;研发粪污自动分离、收集以及高效污水处理技术和装备。开展“两型”畜(禽)舍的设计和畜禽环境自动控制系统,研发减少污水产生的干清粪、免冲栏和粪污自动分离设施设备;研发自动清粪设备、生物发酵等养殖技术和设备,源头减少畜禽养殖污染。

二、多元化种养平衡及其农牧结合模式的技术集成与创新

“养猪为过年,养猪为种田”是中国最古老的农牧结合、生态平衡的经验总结,也是经济有效的固碳减排措施。依据不同地区养殖和种植主导产业,原始和集成创新,研发适合不同畜禽品种、不同区域和不同规模的生态养殖(种养平衡)模式,构建典型生态区域的生态循环农牧结合模式,研发不同健康养殖-生态循环种植配套系统,解决当前养殖业“种养失衡、环境污染严重”等重大瓶颈难题。建议我国建立3种典型的种养结合“碳汇”生态模式,并加快其配套技术创新以及示范推广:

猪(禽)与水稻种植区生态养殖“碳中和”模式。水稻生产具有“碳源”和“碳汇”的双重性,对长江中下游水稻主产区,通过增汇、减排、降耗和循环等措施,构建水稻生产固碳减排技术体系可以促进水稻生产碳中和28.9%~67.6%。针对猪(禽)与水稻种植区“生猪-有机肥-水稻或果蔬茶”生态养殖技术,研发配套精准日粮、猪(禽)舍设计、粪污收集和资源化利用,实现种养平衡和零污染。

(猪(禽)和小麦、玉米种植区生态养殖“碳中和”模式。农业低碳化和发展富碳农业是有效的固碳策略。以我国华北平原冬小麦季和夏玉米季为例,其碳汇强度分别为257gc/m2和74gc/m2。建议针对猪(禽)与小麦、玉米种植区“生猪-有机肥-小麦、玉米或果蔬”生态养殖模式,研发配套精准日粮、猪(禽)舍设计、粪污收集和资源化利用,实现种养平衡和零污染。

牛羊和牧区生态养殖“碳中和”模式。我国拥有60亿亩草地,可以发挥碳汇的重要功能,高质量发展草牧业的同时,兼顾增强草地碳汇能力、控制畜牧生产碳源、提高清洁能源利用率,实施草牧业碳中和方案,可以为实现国家碳中和目标提供重要支撑。建议针对牛羊和牧区生态养殖研发配套减少甲烷排放的精准日粮、牛羊舍设计、粪污处理和资源化利用,做到牧养平衡。

三、加快“低碳”畜禽粪便有机肥智能装备的研发和推广

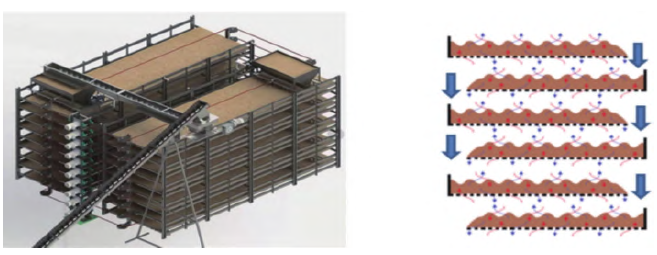

多元化种养平衡的关键是畜禽粪便有机肥的生产,且有机肥生产过程也要尽量节能减排,减少碳排放。目前我国有机肥生产主要采用好氧发酵技术,生产方式有槽式翻抛、条垛式、静态堆沤曝气、反应器堆肥等方式。其中反应器堆肥方式具有占地面积少、自动化程度高的优势,但也还存在能耗高的缺陷,以目前市场上有机肥生产常用设备100m3立式好氧发酵塔为例,因其堆体巨大,需要大功率液压驱动和二台15kW高压风机才能满足物料加氧和水分蒸发的要求,每天耗电高达1000度以上(其中仅曝气耗电高达720度,搅拌耗电200度以上),严重阻碍了该技术的推广。开发节能高效的好氧发酵装备是未来粪污资源化利用的重要方向之一。近期湖南农业大学许道军博士团队研发的层流式有机肥发酵智能装备系统(图1),采用了独创的薄层动态发酵技术,日处理鸡粪30吨系统每天曝气所需电能仅36度,搅拌每天耗电量仅为16.5度。此系统不仅发酵效果好,避免了发酵塔和槽式发酵常出现的因水分蒸发慢,氧气不足而造成的死床的问题,而且物料在设备内分层流动,逐层下落,具有发酵速度快,处理量大、全封闭,全自动,能耗低,生物安全性高的显著优势,而且能耗低,综合能耗只有发酵塔的十分之一。

图1 大湘农层流式有机肥发酵智能装备系统和工作原理

四、创新畜禽粪便高值化利用及其装备研发,突破饲料蛋白质“卡脖子”的瓶颈,实现中国粮食安全和碳中和

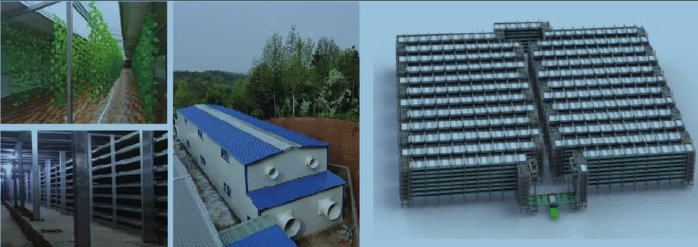

畜禽粪便除了加工有机肥循环利用外,还可以创新畜禽粪便高值化利用模式。利用昆虫如黑水虻、蝇蛆、蚯蚓等进行畜禽粪便高值化利用成为研究热点。特别是黑水虻处理技术,在减少碳排放、增加经济效益等方面具有非常大的潜力。首先,黑水虻对人类友好,处理畜禽粪便转换率高,对于鸡粪转换率可达50%,猪粪干物质转换率可达56%。其次,黑水虻营养价值高,粗蛋白含量可达48%,脂肪含量可达35%,其鲜虫营养价值与鱼肉相当,干燥脱脂虫粉的营养价值与进口鱼粉相当,是水产,特别是高档水产以及家禽的优质饲料。再者,黑水虻生命力强,繁殖力强。最后,处理粪便等有机废弃物后的剩余物(虫沙)对植物的生长有良好的促进作用,虫沙富含氮、磷、钾等各种农作物需要的营养物质,可作为肥料还田利用,虫沙中的有机质含量较高,总养分、PH值、卫生指标均符合国家有机肥的质量标准,是优质的有机生物肥料。目前国内黑水虻养殖点较多,但大部分还停留在低水平的人工养殖阶段,大规模、集约化、自动化是发展趋势。湖南农业大学许道军博士团队成功研发了超大容量全自动黑水虻循环养殖生产线(图2),为利用黑水虻转化为昆虫蛋白、高值化利用餐厨垃圾、畜禽粪便提供了高端装备。这一技术推广,可望每年可生产近亿吨优质昆虫源的动物蛋白,大幅减少中国对美国大豆和世界市场高端鱼粉的依赖,突破“卡脖子”难题。

五、调整财政支持方向,重点支持为农牧业“碳中和”做出贡献的创新企业

化肥的生产过程伴随着巨大的碳排放,目前我国已经明确提出了有机肥替代化肥行动。这不仅对提高土壤肥力具有十分重要的作用,而且在减少粪污环境污染,减少化肥生产碳排放等方面均具有重要意义。

图2 全自动黑水虻循环养殖生产线实景图和大规模全自动黑水虻养殖生产线示意

目前我国每年国家化肥补贴近400亿元,但在发展养殖、种养结合、有机肥补贴方面还存在力度不大,政策落实不到位的情况,建议调整财政支持方向,集中财力,重点支持生态养殖和有机肥生产装备形成种养平衡的支持政策与标准体系,支持粪肥还田,对畜禽养殖废弃物进行综合利用;或将畜禽粪便高值利用关键技术-畜禽粪污昆虫转化利用装备纳入农机补贴范围,加速新装备、新技术的推广和应用;也可以出台政策,鼓励和引导为农牧业“碳中和”做出贡献的创新企业上市融资等。

碳中和将深刻改变农牧业的格局,畜禽产业的高质量发展亟待从碳中和的视角,构建源头减排、多元化农牧结合和种养平衡、畜禽粪便高值化利用以及配套财税政策等系统的治污新模式。(作者:文驰,谢佳静,陶媛,许道军,向平安)