面向数字经济的新特征,本文将从系统建立数字经济时代城市空间更新综合认识、创新政策协同、创新空间运营、创新人本设计、创新敏捷治理等5个方面提出规划响应策略,以期为新时期我国城市规划适应数字经济产业发展需求提供有益支撑。

面向数字经济产业的规划响应

数字技术正在极大地改变工业经济社会的投入、生产和消费形态,数字形态和实体形态并存成为常态。线下与线上空间的共生、线上与线下资源的协同,使数字经济成为一种更高级的融合型经济形态—规模经济、范围经济和长尾效应并生。为此,城市亟须形成新的空间载体形式来链接人才、资本、技术、数据、品牌等各种要素,并实现要素价值变现的“放大、叠加、倍增”,这将是我国城市产业生态重构与空间重塑的一个历史性过程。北京数字经济产业的空间融合体是一种推动新型智能产业发展的孵化器、连接器和加速器,数字化时代的城市规划应与时俱进地进行响应。

一、系统建立数字经济时代城市空间更新的综合认识

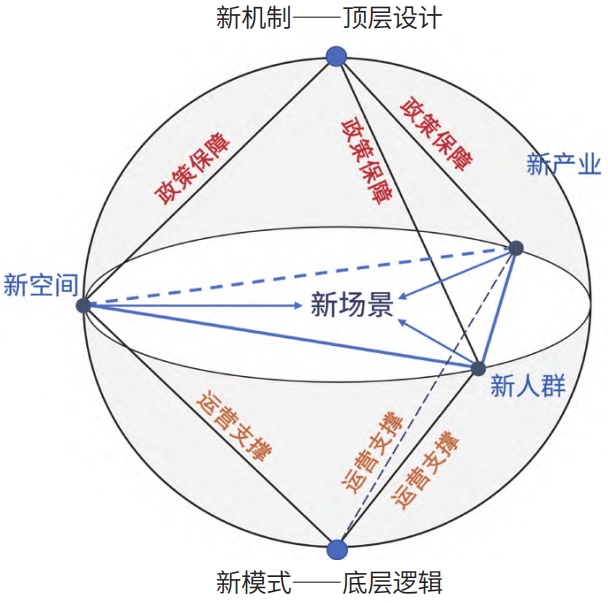

数字经济与城市更新的融合促进了彼此的发展。在双向互动过程中,新空间、新人群、新产业不断涌现,进而生成丰富多彩的新场景。政策保障新机制为数字经济活动中的多元要素、产业组织和运行方式等提供顶层规则指引、创新扶持与监管。规划作为一种空间性公共政策,需要重点明确新空间发展方向和要求,为满足新人群的多样需求,降低新产业运行门槛,为构建数据驱动、人机协同、共创分享的新经济提供支持。在运营机制方面,要通过市场商业模式创新来挖掘数字生活潜力、夯实数字生产动力、释放数字消费活力,促进各类主体、业态加速跨界融合,并推进经济—空间的整体进化,实现数字化时代城市空间价值效用的最大化、可持续化。对此,研究提出以“新空间、新人群、新产业生成新场景”为中间融合圈面,以“新机制、新模式”为上下支点,构建“一面两点”的数字经济时代城市空间更新综合认知框架。见图 19。

图19 数字经济时代城市空间更新综合认识框架图

二、创新政策协同,健全顶层保障指引

基于综合认识框架,首先从顶层加强机制协调与创新,加强数字经济与城市更新规划政策的深度融合,健全政策协同体制,形成互促互进、彼此联动的整体设计。其次,顺应数字经济的“流量化、网络化、智能化”趋势,加强城市各个软硬性功能部件的相互连通,同时把握数字经济影响下城市空间演变趋势特征,针对不同类型的空间融合体模式,突破面向工业化时代的批量式规划编制、审批与治理掣肘,推进城市规划管理和服务的精细化、精准化,最大程度地满足创新需求,实现新的空间共享融合。最后,加强一体化、集约化、绿色化、韧性化的智能新型基础设施规划建设 ( 如各种终端传感器、物联网、移动网、信息安全设施等硬软件 ),形成“联接 + 感知 + 计算 + 智能”的“算网一体化”,夯实城市数字经济发展的数字底座,从而提升城市规模化数字基础设施的承载能力与服务水平。

三、创新空间运营,激发新产业活力

数字经济和新型智能产业的产品创新及场景创新,主要涉及数字技术的产业化、数字技术赋能实体经济智能化及构建智能化场域空间等。数字技术深化带来的城市居民行为转变,也正在促使空间从工业化时代“高、大、密”的块—面形式向数字化时代“小、特、优、精”的节点—网络形式转变。对此,首先应基于“空间无界与无界空间”的辩证认知,将规划空间范畴从实体所辖地域向虚拟服务范围、从宏观区域向微观单元进行扩展,形成多尺度协同、多功能混合的智能空间体系,为各类新产业场景提供虚实融合、智能泛在的空间容器、磁体与舞台。其次,结合城市资源创新策划运营逻辑,聚焦场景创新实行更具针对性的措施,引导不同产业的引进、培育和长效发展,助力新旧产业的迭代升级。再次,健全完善适应数字经济的产业用地政策与空间用途管制,盘活闲置存量资源,创新立体空间复合利用,强调集约利用和功能复合,包容和培育多元新型产业。最后,改善数字经济空间融合体邻域内的居住生活、休闲娱乐、通勤办公条件,提升适应数字化要求的公共服务供给水平和空间宜居品质,吸引多种元素协同并进,营造一种以人为本、独具特色的新氛围空间,打造数字经济产业社区。

四、创新人本设计,满足新人群需求

数字经济发展带来了城市居民工作、生活和消费方式等的巨大改变,促使城市空间调整升级以适配人们日益个性化的新需求。同时,数字经济带来的数字信息流也会优化城市中人员流动、物资流动的方式,促进城市空间形态和功能的更新转型。数字经济时代的城市空间运营更加专注于扩大用户的流量经济效应,因此需要更为注重人的需求,关注人群的反馈效应,以实现经济学角度上的价值效用最大化,达到长期运营的目的。城市空间规划要充分响应新人群的需求,立足其追求品质、覆盖多年龄阶段、高知化、个性化、年轻化、潮流化、国际化等特征,了解、掌握和理解其行为诉求,从而邀请更多的新人群加入更新治理主体阵营,共同缔造适应未来趋势的场所空间。此外,随着数字游民群体的增多,其属地空间和流动空间的设计营造也应给予关注。

五、创新敏捷治理,营造新发展环境

规划数字化必须跳出行业认知的局限性,首先利用数字技术赋能国土空间规划,在国土空间规划“一张图”系统、CIM 平台等多维数据集成体系的基础上拓展建设城市全域空间运营平台,及时感知产业发展态势与需求,促进政府端、市场端、社会端围绕“供—产—需”实现精准对接匹配。其次,建立规划部门在业务数字化与数字业务化之间的双循环互馈机制,即在目前主要强调规划自身业务流程与工具数字化提升的基础上,进一步主动与外部经济社会的数字化融合,通过数据流让规划业务的“小系统”更广泛、更高效地感知数字经济社会“大系统”的变化需求,而数字经济社会“大系统”的真实需求将激励规划在数字化时代的空间治理能力不断完善升级。最后,推行普惠性的“上云用数赋智”公共服务,发展一批“空间 +”跨行业跨领域的数字服务联合体,形成“科技创新 +商业模式 + 规划服务”跨界融合的全链条转型服务生态,提供数字化规划服务和产品,不仅让规划成为营造高便捷、低成本营商环境的助推器,还让数字化规划成为数字经济业态的一个重要组成部分。(作者:王伟,向柯颖,陈一鸣,邓智昊,刘月)