广州开发区是广州较早成立且发展情况较好的开发区,正处于由单纯的工业区转向城市功能区的阶段。本文通过梳理广州开发区的发展历程和现状问题,以空间迭代作为视角,对传统产城融合、M0 等规划理念进行辨析,进一步提出面向新的城市功能的开发区规划策略。

广州开发区发展历程与现状问题

1、发展历程

(1)1984 年到 1990 年代末期工业飞地

基于交通条件,广州市于1984年在毗邻黄埔新港、位于珠江和东江主干流交汇处成立开发区西区;1992年,国家批准设立设立广州保税区,启动建设东区、云埔、永和经济区(1993年)等。经过十数年发展,广州开发区成为了广州对外开放“窗口”、体制改革“试验田”、重要的产业基地和经济增长极。

(2)2000 年-2014 年融入广州东进战略

2000年《广州市城市总体发展战略规划》确定了广州“南拓、北优、东进、西联”的城市空间发展战略。为发挥开发区在“东进战略”中的带动作用,2003年将原白云区萝岗街、黄埔区夏港街和笔岗社区、天河区玉树社区及黄陂、岭头两个国有农场划归开发区管辖,使开发区实际管辖面积达230余平方公里,实现了除西区外的连片发展。

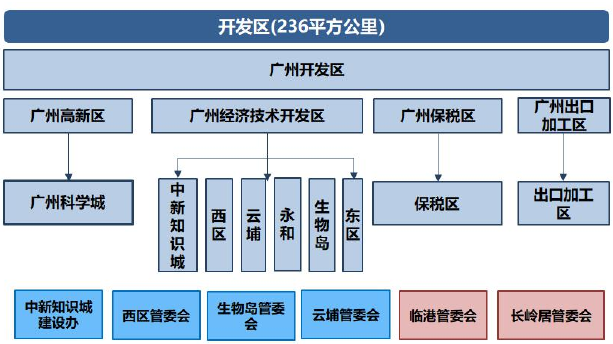

2005年,以开发区为基础,原萝岗区成立,产业规模和实力不断提升,2009年,广州高新区、广州经济技术开发区、广州保税区、广州出口加工区实行“四区合一”的管理体制。但由于,此次“东进”主要由行政区划调整和重大项目推动,实现跳跃式发展,居住生活空间逐渐成形,但城市公共服务配套相对滞后,使得原萝岗区的城市建设也并未完全达到预期。

图 1 广州开发区“四区合一”合署办公示意图

(3)2014 年至今功能提升

2014年,原黄埔区、萝岗区合并,成立新的广州市黄埔区,位于黄埔区的广州开发区成为广州战略空间布局调整的关键地区,通过资源整合,促进区位、产业、港口和政策优势充分发挥,区位优势愈发凸显,要素更加集聚,产业结构更加完善,人居环境正在不断提升。

2、 现状问题

(1)居住和工业的矛盾

开发区建设初期为广州产业飞地模式,在规划上仅为产业功能区提供产业生活服务配套,在用地功能上规划少量居住商业用地,目标人群为开发区范围内的企业工作人员。随着房地产市场化对城市发展影响,产业区的配套生活区和居住用地吸引了除了产业功能区更多为中心城区工作的人群,在缓解中心城区住房压力同时也出现了居住空间与产业空间的矛盾,环保投诉压力也越来越大。

(2)高端产业与服务环境的矛盾

开发区制造业已经实现规模化、集群化发展,面临由劳动密集型、资金密集型产业向技术密集型产业全面转型的压力,而产业服务能力提升将成为推动产业功能转型和创新发展的重要驱动力,未来制造业和服务业双轮驱动将成为黄埔发展的必然选择。

开发区对研发等创新行为的生产服务仍存在不足。目前面临产业转型升级的契机,创新驱动发展需要依赖企业与外部环境的联系和互动、企业员工的互动以及宜居的城市环境,亟需配套相应的服务设施支持未来创新型产业的发展。

(3)高品质生活工作需求与落后公服供给的矛盾

目前开发区发展模式正在由从原来的低价要素供给到招商引资引来企业入驻之后吸引就业与人才的传统模式,转向从提升城市生活质量与服务水平来吸引高端人才落实高质量企业入驻促进经济发展的新模式。但开发区现阶段的公服设施无法满足高质量企业的高端就业人群,城市服务功能仍相对薄弱,居住与公共服务功能依然高度依赖广州中心城区,职住分离产生了大量的日常钟摆通勤。

与此同时,开发区经济快速发展与周边城区相比房价较低,“刚需盘”现象比较明显,人口年龄结构趋于年轻,同时二胎政策的实施,产生适龄儿童入学需求每年呈快速增长趋势,相关教育设施配套标准无法满足开发区的适龄儿童入学需求。教育程度高的高端人群普遍希望为子女提供“最近而优质”的教育资源,开发区教育资源供需矛盾突出现象引发了公服供给矛盾。

广州开发区规划策略研究

1、产城融合概念的重新思考

产城为什么要融合,因为就目前来看,各类产业的发展还不能完全实现人工智能化机器人化,还需要大量的产业工人与技术人员。是人就要吃喝拉撒,是人就有七情六欲,是人就得考虑衣食住行,满足这些的空间即“产城”中的“城”。一直以来,产城其实一直是融合的,比如古代,比如工业革命时期应该伦敦等城市,工厂和工人的住房、面包店等都在一起很近很方便。为什么后来逐步提产城融合,而且越来越受重视,是因为城市空间快速拓展,“产”的规划建设超过了“城”的发展步伐,产与城不协调,产生了不好的效应。产城融合要考虑产业发展的特征,不同的产业需要不同的城市功能,超前与落后都是不好的,只有适应才是最好的。但同时万物都是在不断发展变化的,都有生老病死,因此还应有相适应的用地更新机制。产城融合只是一个中间阶段,就像一个路口,最终可能走向衰退,也可能最终产业发展成城市区,这样的例子很多,例如我国很多废弃的石油城、军工城,又如很多国内外工业城市,佛山很多很有品质的城市区域都是由工业区发展而来。所谓M0用地、白地等概念的提出,本质上也是建立土地功能调整更新完善的机制。

M0 B29的争论现在是一个热点,但笔者认为这两者的争论其实属于城规从业者限于技术思维的结果。工业生产专向注重研发或者说是第二产业和第三产业融合,这本来就是一个产业自身发展的一个必然阶段,过于关注如何区分M0和B29本身就是一个从技术上无解的争论。为何现阶段出现了M0.本质上是由于工业用地商服用地不同的地价所导致。目前,发达地区普遍建设用地规模收紧,企业用地成本增加,但又都出现了混合功能的需求,因此如何区分一个企业用地究竟划分为M0还是B29.关键应该看政府是想扶植什么产业或者企业。笔者认为首先应当明确产业或者企业发展重点序列,将最想引入或支持发展的企业划分为M0用地,并辅以其他金融财税等支持政策。早期,是地上价值大于地面价值,工业引领。到如今,地面价值大于地上价值,开发区靠卖地成为主要收入来源。当然,这背后也伴随着对区域公共服务设施投入得增大。

2、开发区规划策略

(1)提升环境,保障生态安全

规划对不符合安全规范及群众频繁投诉的企业进行改造或搬迁,根据相关政策文件及群众投诉情况,在云埔工业区、东区、永和等传统工业区搬迁国际香料、宏仁等数十处的企业,用地调整为商业服务业设施用地B29、环境友好型工业用地M1或M0.

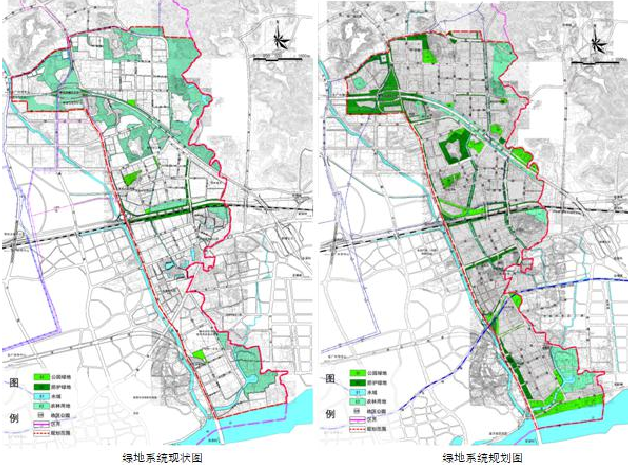

规划增加园区公园绿地面积及适当增加工业与居住用地之间的绿化隔离,在云埔工业区中规划比现状增加公园绿地80余公顷,减少企业对居住环境的干扰。同时,落实政府已批的旧村改造方案,逐步将其他旧村纳入城市更新改造范围,借助城市更新对开发区内村庄进行用地功能优化提升城市面貌。

图 2 广州开发区云埔工业区绿地系统规划与现状对比示意图

(2)实现飞地经济,推动产业转型升级

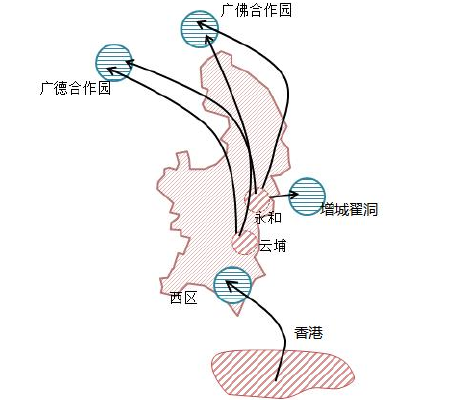

发挥高端制造实力、科研平台资源创新优势,吸引国际一流资源资本入驻,成为国际一流创新资源的飞入地。通过区域合作提升开发区西区、云埔等传统制造区的定位,通过对香港等地高端资源和资本引入,发挥智能制造等重要产业集群优势,携手香港地区在西区共同建设穗港智造特别合作区,在云埔共建穗港科技合作园等,实现香港等地科技创新优势和广州先进制造业优势的叠加,促进科技研发成果的转化孵化。

利用飞地经济,助力国际一流资源尽快落地,做周边区域的飞出地,使西区、东区、永和、云埔等开发区传统制造区域企业搬离或将生产环节搬离,为创新企业腾挪空间,缓解黄埔土地压力,并结构化飞入地的产业。提高土地利用效益,扩大区域承载力,与各工业区管委会沟通协调,对工业区的生产制造环节或低效用地企业实行调整升级或搬迁至其他区域。同时结合规划对确定不再作为工业用途的旧厂房进行升级改造,限制改造为居住、商业功能,为引进创新型产业腾挪空间,推动城市面貌实现新变化。

图 3 广州开发区飞地经济合作示意图

(3)提升设施,保障生产生活服务

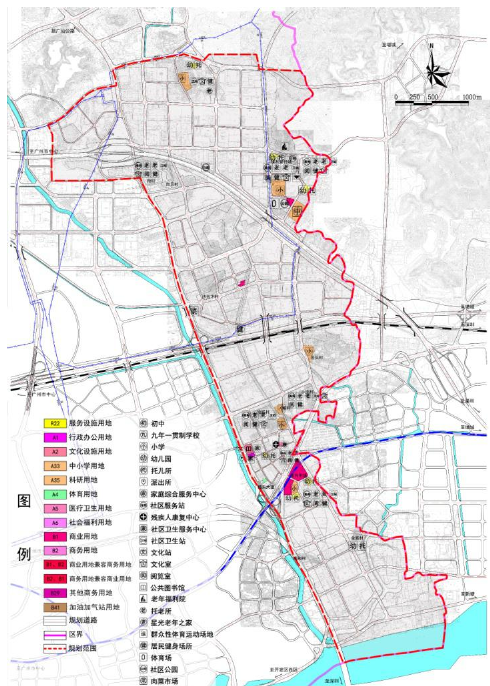

根据产业用地布局规划产业邻里中心,布局一站式服务中心、就业指导中心、岗前培训中心和创客中心等创新服务设施;稳步推进“基本公共服务均等化”,规划居住组团服务中心,满足居住组团服务需求;优化布局公共服务设施和市政设施,满足生产和生活需要。规划生产服务设施用地,主要为其他商务用地、商务或商业用地、科研用地等,以提升公共服务水平。云埔工业区实现将 M2 或 M3 用地提升规划为 M1 或 B29 等生产服务设施用地约 400公顷,并设置规划产业邻里中心 2 处,规划居住组团服务中心 3 处,稳步推进“基本公共服务均等化”。

图 4 广州开发区云埔工业区的公共服务设施规划示意图

(4)培育边界地区,激发存量空间

随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》中对香港、澳门、广州、深圳四大中心城市赋予更国际化、专业化、高级化的城市功能,推动者湾区层面四大核心城市高端要素对流显著增加,跨市跨区合作频繁。在这种区域合作背景以及市场力下,城市间的功能联系作用增强,中心地区域空间格局被调整,城市边界地区开始摆脱行政力的约束,集聚空间资源,成为未来发展的潜力存量空间。广州开发区由于其产业制造特点,在湾区层面为广州面向湾区东岸的门户区域,是穗莞、广深合作的边界地区,同时在广州层面,为主城区与郊区的边界区域。在此情况下,开发区积极在边界区域布局合作,带动边界地区发展。以物流合作、产业合作在镇龙和中新镇、永和和永宁街的边界区域进行布局合作;以港口合作为抓手,城市功能节点打造辐射东莞水乡片区、增城新塘高端住宅区域,吸引穗莞边界资源高效集中在南岗头、西区,带动穗莞边界地区发展,融入湾区

结论

空间迭代贯穿于开发区的整个发展过程,其核心是城市区位价值的演变。广州开发区支撑了广州城市空间“东进”战略的落地,“东进”战略的实现又进一步改变了广州开发区的区位价值,从而加速了广州开发区的空间迭代。现阶段广州开发区已经开始了空间迭代的进程,未来最终将成为城市综合功能区。因此现阶段的规划策略应面向未来,重点从提升环境品质、提高公共服务水平、加快产生转型、激发存量空间四个方面着力,而非仅仅局限于产城融合以及M0、B29等细节。(作者:俞敏,曾堃)