产业结构变化与空间之间形成平衡的策应是较理想状态。当前表现为开发区空间发展滞后于产业结构的调整,人口与产业集聚不协调。因此,在产城融合背景下要进一步明确开发区转型的方向、路径及策略。

一、协同转型的方向及路径

在产城融合背景下,提出产城融合的发展思路,推进产城一体化建设。一是构筑复合发展之路。开发区内统一发展平台,加强开发区内产业链的横向与纵向合作,合力实现复合发展。具体包括发展模式上由单一“产业区经济”向综合“城区经济”转型;产业增长方式上打破区域同构制约,强调产业结构性调整和技术创新推动,实现错位发展;在管理体制上整合发展主体,统一社会经济单元,形成政策趋同有效对接工作。二是促进经济方式转变。近年我国新兴产业如新能源、节能环保等不断兴起,不仅为经济增长提供了强有力的支撑,也带来了更多生产性与消费性服务业,同时促进开发区内经济方式的转变。

二、协同转型规划策略探讨

在产业高度集中的苏州高新区,产业空间协同转型优化尤为重要,有必要从产业与空间转型协同机制入手,以产业推进空间内容与利用方式的完善升级,以空间完善为产业发展提供上升空间,加强高新区转型的空间优化策略研究。

2.1 整合产业动能,提升空间活力度

高新区转型需要整合现有发展动能,进而提升整体高新区发展活力。一是提升工业化动能等级,促进内涵发展。高新区需改变现有“资源要素推动”方式,跃迁提升至“资本驱动、知识技术驱动和财富驱动”的产业增长,强调技术升级、产业更新和创新服务环境的工业化内涵式发展。二是主动融入区域发展,推进大都市区一体化建设。高新区主动承接中心城区的建设能量,在功能、交通等多方面融入都市区,提升自身服务水平,同时通过高新区的空间增长促进区域城市整体空间的优化。三是有序推进新型城镇化建设,在推进空间结构转变的同时,需要强化镇村基层的空间建设,提升人口城镇化的质量。

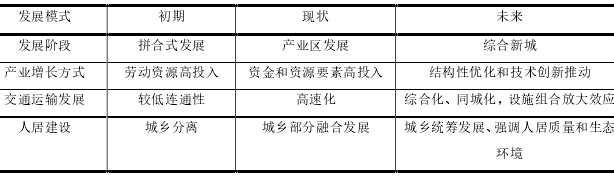

表 2 苏州高新区发展动力整合

2.2 产业转型优化,空间发展多元化

高新区转型需从产业-空间优化和集约发展两个角度展开。首先是优化产业结构,促进空间多元发展。针对当前高新区综合服务能力的欠缺,需在产业结构优化的基础上,深化主体功能区的多元化发展。同时,构建生活、生产性服务和大型基础设施配套的产业综合体来完善地域功能结构,化解高新区内部发展乏力的结构性矛盾。其次是促进内涵发展,打造集约发展道路。在高新区产业结构完成优化的同时,通过提高生产效率来促进经济增长,走内涵式、集约型经济发展道路:①以生产链组织区内生产网络,产业衔接与空间发展紧密关联。以产业链延伸为纽带,引导大型企业根植于本地化生产网络,带动本地小企业的升级调整,完善产业链结构,推动高新区向创新型产业空间转变。②要根据要素集聚、土地集约、区域协调、城乡统筹的空间开发原则,按照高新区内不同区域的功能要求、资源特点和比较优势,对产业发展空间进行“弹性”规划布局。

2.3 复合功能空间,产业互补性转型

借助规划手段推进高新区空间结构和功能的优化,为产业实现互补升级提供有力支撑。一是合理预测产业空间拓展及开发规模,这是高新区空间拓展的关键,需要通过产业规模和投资规模合理预测产业用地的规模。二是充分发挥土地利用总体规划、年度计划和供地政策的调控作用,有序推动土地置换,推动土地利用结构合理化;积极探索和制定高新区土地集约利用管理办法,盘活土地存量,优化用地结构。三是探索“三规合一”,建立完善的土地利用布局和空间引导政策,保障产业空间结构有序分布:从产业空间需求角度出发,进行土地利用空间布局;运用基于空间准入理念的控制性规划方法,促使产业空间的高度浓缩和紧密关联,与配套设施共同形成有序分布的产业空间结构。

2.4 优质创新空间,增强产业根植性

在空间组织中,创建有利于创新思维激发的优质空间,可增强高新区内产业的植根性,进一步提升产业新型竞争力。首先,与传统在企业中寻求创新空间相比,高新区可以通过营造优质的创新空间,为集体创新提供孵化平台;利用自身优势创建产学研一体化创新中心, 提供孵化创新空间,增强对经济发展方式转变的适应力。其次,创设产品试验平台、成果转化平台等服务性空间,增强创新产业为高新区转型发展提供强有力的基础性支撑;增强自身创新能力助力高新区摆脱单一依赖外需的经济结构,增强经济活力。最后,加强创新产业空间类型的布局规划,统筹协调高新区内部不同新产业空间之间的产业聚集和互动关系。在协调发展未来高端产业的基础上,对高新区土地实现弹性利用,有效腾接新功能发展所需的空间,解决当前外延式空间利用导致的土地资源紧张问题。

2.5 完善中枢空间,延展产业链单元

完善高新区内中枢空间的建设,是对产业经济发展模式转变的呼应,也是实现多模式产业融合和构建产业链单元一体化发展的必经之路。①建立高效便捷的交通空间,在物流运输上实现产业与空间的完美衔接,并通过集约式发展物流体系的枢纽站点,完善中枢空间的配置和流通,实现生产要素的流动与集聚,有效延展产业链的纵向经济单元,一定程度上摆脱传统集聚经济发展的困境。②有效衔接交通、贸易等多方产业经济,科学带动高新区内空间分工,削平区内产业梯度门槛,加强多项产业活动合作,共享核心专长,降低生产费用进而提升整体经济效益。③加强区域层面宏观联动,对接省域和省外大城市的产业功能,实现区域层面交通联动,推进区域统筹和产城融合,为高新区转型发展完善中枢空间。

2.6 串联产业景观,营造生态性空间

高新区实现向综合新城的转变,除推进产业升级外,还需要关注空间质量的提升。一是系统整合生态景观资源,严格划定生态空间保护的绿线与蓝线,充分结合自然资源打造苏南传统水乡空间。营造良好的生态性空间,提升空间魅力,增强对高层次就业人才的吸引。二是串联各产业组团内半开敞绿化空间,建立生态轴线,形成具有产业经济内涵的产业景观轴线,打造具有经济活力的综合功能区(图 6)。三是提升空间环境魅力,提高人居环境的质量,塑造富有特色的人文生态居住环境,进一步吸引更多高端产业,引进新的资本与技术。包括:①明确中心城区功能及产业定位,强调高新区自身的中心城区地位,提升现代服务水平。②提高人居环境质量,塑造富有特色的人文生态居住环境,建立环境友好型土地利用模式,协调好土地利用和生态环境建设的空间关系。

三、结论

开发区转型的核心在产业,而转型成功的支撑和落脚点是在空间。苏州高新区案例分析表明:产业和空间之间存在着一种相互促进的作用关系,产业的转型升级离不开空间的支撑,反之,有效空间的引导能更高效的产业组织和配置,能有效地推进产业及其相关管理体系的转型发展,两者之间的“协同机制”不容忽视。因此,在当前产城融合导向下,要综合开发区产业升级、空间发展等核心视角,协同考量发展动力、产业经济、空间政策、土地开发等因素,来建立高新区空间优化策略体系。

总体而言,本文积极应对了开发区转型发展的内在需求,在产城融合导向下从产业-空间协同视角为开发区提供更高效的产业转型支撑,共同促进开发区的合理转型。(作者:徐家明,雷诚,葛思蒙)