一、京津冀集成电路产业协同创新进展与成效

(1)顶层设计与规划统筹。《京津冀协同发展规划纲要》从顶层设计层面为京津冀协同发展工作提供了基本依据。围绕产业协同,中央和三地各级政府出台系列政策,不断改革和创新体制机制,如通过《京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法》《加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》等明确跨域利益分享、产业载体建设;成立京津冀国家技术创新中心,按照北京本部建设专业力量、发展原始创新,津冀建设产业创新平台、梳理全产业链技术需求,通过有效分工和协同机制实现要素流动和链条融通;三地积极谋划《京津冀产业协同规划》,聚焦新一代信息技术、高端装备等优势产业,联手打造世界级先进制造业集群。

三地集成电路相关规划、方案等文件提出产业布局和方向,但发展重点尤其是京津两地重叠度较高,规划的沟通协同机制尚未建立,未从区域层面有针对性地进行统筹规划和产业链布局。

(2)主体协同网络与跨域主体培育。从创新主体发展特点看,企业、高校院所构成京津冀主体协同网络的关键节点。一方面,依托龙头企业聚合了上下游企业,并围绕核心技术研发、人才培养等与高校和科研院所持续合作,搭建了基于自身需求的协同创新网络。另一方面,高校院所作为知识和技术生产主体,依托核心成果和研究团队孵化出企业,例如中科院微电子研究所成立的泽石科技、中科银河芯,清华大学的清微智能等,构建了产学研一体化网络。

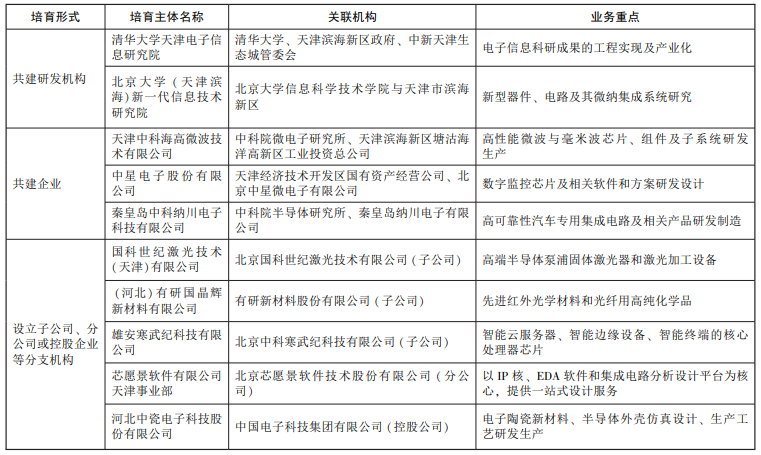

京津冀协同发展战略提出以来,三地企业、高校院所、政府等主体通过设立子公司、分公司、共建企业或研发机构等形式跨域培育创新主体,见表4.由此开展业务拓展、资源共享和协同创新,并产出相应成果,推动主体协同网络形成和发展。例如,清华大学天津电子信息研究院成功孵化天津华慧芯科技集团有限公司,专注高端光电子芯片工艺研发;北京大学新一代信息技术研究院在射频与毫米波芯片技术、微纳传感器集成芯片等方面积累优势,而中科院微电子所与天津市共建企业则成为产业基地的龙头企业。

表4 京津冀集成电路产业跨区域创新主体培育及主要形式

(3)载体协同网络与跨域载体共建。园区、实验室、产业联盟等载体平台在推动区域产业集聚、共性技术研发、产学研合作等方面发挥着重要作用,园区等空间载体联动以及组织载体聚合是推动载体协同网络形成的必然路径。京津冀国家技术创新中心在津冀设立11个技术实验室及工程实验室,并着手天津航空、唐山新材料、雄安智慧城市等产业技术创新中心建设,为三地产业协同搭建有力的推进平台。

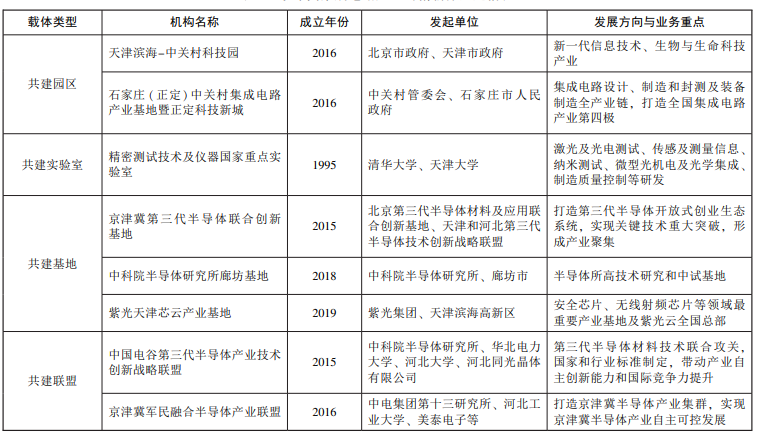

依托中关村协同发展引擎作用,企业业务拓展、合作需求增加,三地在共建园区、基地等产业集聚区以及实验室等创新平台方面逐步开展合作,构成区域集成电路产业协同发展的载体网络雏形,见表5.截至2021年10月,中关村在津冀累计设分园20余个,企业分支机构9100余家,其中,天津滨海中关村科技园累计注册企业2100余家,宝坻中关村科技城300余家,保定中关村创新中心入驻约400家。2015年底中关村管委会和石家庄市政府签署建设集成电路封装测试产业基地的合作框架协议;2020年底,北京第三代半导体产业技术创新联盟、天津工业大学、滨海高新区签约共建京津冀第三代半导体产教融合人才基地,合力打造第三代半导体产教融合新生态。

表5 京津冀集成电路产业创新载体共建情况

(4)要素协同网络与跨域要素共享。随着创新主体跨域合作以及载体共建,知识、人才、资本、仪器设备等要素共享与流动也不断加速。2013—2018年,京津冀合作专利数从5819件增加到8673件,增长49%,其中,京津合作3056件,京冀合作4277件(与石家庄合作1729件);2020年北京向津冀输出技术合同5033项,成交额达347亿元,同比增长22.7%。北京为中心、天津和石家庄为次中心的创新合作网络逐渐形成。京津冀集成电路获发明专利有共有权人的109项,为北大方正、京东方、中科学院微电子所、中芯国际等与其他创新主体及分公司之间的合作,且对外开展专利合作的主要是在京单位和企业,京津冀跨域联合获得的专利几乎没有。

围绕仪器设备共享,三地实现了科技创新券互认互通,现有创新平台,如国家专用集成电路设计工程技术研究中心、半导体超晶格国家实验室、中科院半导体材料科学重点实验室等参与支持企业异地开展测试检测、合作研发、委托开发、研发设计等创新活动,一定程度上推动了资源区域共享。国家、地方各类研发计划和产业发展投资基金,如京津两地分别设立的京津冀基础研究合作专项和协同创新项目、京津冀产业协同发展投资基金等,也为产业协同创新提供支持。

二、京津冀集成电路产业协同创新存在问题及原因

在产业转型升级和高质量发展趋势下,京津冀集成电路产业协同创新取得一定成效,以龙头企业和知名院所为核心节点的主体协同网络及园区和创新平台为代表的载体网络初步搭建,并由此带动要素共享和流动,但仍面临以下问题。

(1)主体多样性和协同性有待提升。从跨域主体共育情况看,京津冀集成电路主体协同网络中,大企业和大院大所作为核心节点,成为区域协同创新的主体力量,政府是主要推动力量,中小企业、中介机构等其他主体参与度不高,作用未得到充分发挥,呈现小网络多且散、开放性不高的局面;从专利共有情况看,不同主体之间协同创新积极性还有待加强。

(2)载体规模需进一步扩大。京津冀三地已围绕产业发展搭建各类载体和平台,但园区产业集群规模小、共建平台少。北京中关村集成电路设计园2018年投入运营到2020年8月,入园IC企业60余家,集聚规模待进一步提升;中关村滨海园已发展为天津集成电路等新一代信息产业主要集聚区,河北正定的集成电路基地进展缓慢。三地共建半导体产业联盟和技术创新战略联盟多停留在宣布成立阶段,后续实质工作开展较少。

(3)要素流动与共享程度需加强。整体看,三地资源配置不均,跨域流动偏低,成果域内落地转化难等问题依然明显。2020年北京新增授权发明专利数区域占比86.82%,津冀两地仅为4.92%和8.26%,专利合作数量增速大,但绝对量很小,尤其在集成电路为代表的高精尖产业领域,合作更难实现。另外,北京流向津冀地区的技术合同占比远不及尤其是长三角、粤港澳大湾区等区域。尽管三地推行了创新券异地使用,但平台资源开放共享程度仍不够。

存在上述问题的原因主要有以下4个方面。

(1)战略层面缺乏产业链统筹布局。京津冀协同发展战略实施以来,由于跨域协同治理组织体系和协调机制不健全,尚未出台区域产业协同规划,尽管三地工信部门合作编制《京津冀产业协同规划(建议稿)》初稿,但还不曾谋划集成电路产业专项规划,各自确立的产业定位和发展重点难免交叉重叠、竞大于合,导致实际发展中缺乏产业细分领域的布局,产业链未能有效衔接。

(2)产业发展基础与创新实力落差大。京津冀集成电路产业偏重设计,制造能力难以满足设计需求,产业链各环节发展不均衡,且三地产业发展落差大,北京产业规模、创新实力居高位,天津在部分领域形成实力并处于发力阶段,河北资源零星分布且尚未形成集聚,呈现京津较强且分工不清晰、河北整体较弱和难以入链等特点,导致区域间主体对接合作、成果转移落地难等困境。

(3)核心主体创新引领作用未充分发挥。京津冀产业协同网络中的龙头企业,应在所在产业链环节形成凝聚核,汇聚多方力量推动原始创新能力提升和关键共性技术突破,但具体实践中,实力较强的大型或龙头企业,依托集团体系资金、研发、市场等资源,形成相对闭环的创新网络,倾向选择关系较为稳固的上下游企业合作,导致多数中小企业难以融入已有创新网络,大企业未能有效发挥对小企业的带动,大中小企业协同创新效应弱。

(4)配套政策精细化与联动不足。三地集成电路产业政策在覆盖范围、支持力度、精细度等方面仍不够,例如,北京对设计企业有研发和流片补贴,缺少对制造、设备等环节支持,且补贴额最高仅为200万,也尚未制定专项的人才政策,一定程度上导致企业和人才流失。涉及跨域协同的专项政策多为引入性政策支持,例如落地项目补贴、税收优惠等,针对跨域产学研合作、人才培养等的较少,且三地在市场准入、行业监管、补贴、税收优惠等方面标准不统一,一定程度上影响主体协同的积极性和要素跨域流动。

由此看出,京津冀集成电路产业创新具有较好资源基础,并有了初步的协同实践探索,面对新机遇和挑战,要结合区域产业长远布局并针对现实问题,选择有效路径,加强协同创新。(作者:张红 孙艳艳 苗润莲 毛卫 南曹倩)