深耕海洋,福建省应以科技赋能为抓手,突破重点关键技术,激发海洋科创能力,拓展海洋产业空间,提升海洋价值创造,让科技在服务海洋强省建设中彰显更大力量。

(一)发展思路

1.主动融入国家海洋发展战略。围绕海洋强国战略,充分发挥福建在近远海领域已有技术与研究优势,强化基础研究和应用研究相结合,攻克现代海洋装备制造研发瓶颈,运用新技术助力新型船用装备、深海养殖装备、海水淡化装备等设备的研发和制造,形成自主可控的技术链。围绕促进海工装备向研发设计和智能、安全方向升级,加快提高关键技术和重点装备自主创新能力,构建海洋高端装备设计、制造、试验以及定型考核的完整技术链条,突破智能防护材料新技术。关注全球气候变化对海洋的影响,积极开展深海和极地等海洋基础科学研究。在此过程中,开发海水养殖增汇技术,争取占据海洋碳汇制高点。

2.加大对海洋科技的财政投入力度。加大对海洋科技的财政投入力度是提升海洋经济竞争力和实现可持续发展的关键。政府应将海洋科技作为优先发展的领域,通过增加财政预算,设立专项基金,为海洋科技创新提供稳定的资金支持。这不仅能够激发科研机构和企业的创新活力,推动海洋科技的突破和应用,还能吸引和培养更多海洋科技人才,为海洋经济的长远发展奠定人才基础。同时,政府应制定优惠政策,鼓励企业和科研机构增加研发投入,通过税收减免、财政补贴等方式降低研发成本,提高研发效率。总之,通过持续加大财政投入,构建完善的政策支持体系,可以为海洋科技的发展提供坚实的保障,推动海洋经济向更高质量、更有效率、可持续的方向发展。

3.围绕深海渔业打造“海上粮仓”。充分发挥福建地域优势和天然优势,深化海洋资源的开采利用、环境调查、技术发展与生态维护等海洋研究的技术合作,围绕“种—养—捕—加—增”补短板强弱项,推进远洋渔业转型升级。开展水产种业关键技术攻关,大力引进和开发深水网箱养殖技术、高效集约工厂化循环水养殖新技术、重要水产养殖动物病害精准防控技术和水产养殖动物新型营养源开发与饲料研制技术。发展水产品精深加工技术,加快建设福建水产品物流集散中心,建成我国重要的“海上粮仓”。开展福建海域生物资源调查,在推进水产种质资源保护研究的同时,加快推进水产育种工程,通过特色优势新品种产业化进程,积极推进水产业的转型,建设全过程追溯的水产品质量管理体系。以水产品为核心,培育一批规模庞大且高质量的水产品加工企业,不断扩大水产品在国内外市场的影响力。

4.拓展领域、壮大新兴产业集群。利用福建丰富的渔业资源发展海洋生态农业产业,依托深海渔业研究建设更加科学的“海上牧场”,发展高效养殖技术,推广海藻、贝类、鱼类等多种海洋生物养殖,提高产业的多样性和抗风险能力。充分利用海岛和海湾的资源优势,积极推动绿色清洁能源的发展,推进海上风电、海上光伏、潮汐能、波浪能等海洋可再生能源的开发。发展海洋环保产业,加快天空、海面及海底立体监测器的研发及国产化进程,全方位实现海洋参数及环境监测,通过海洋污染治理、海洋生态修复技术保护和维护海洋生态环境。增加对海洋药物、海洋生物制品和海洋功能性食品的研发投资,着重强调技术和产品的创新升级,努力推动海洋药物与生物制品产业向“高精尖新”方向迈进。重点聚焦在海洋创新药物、新型海洋生物医药材料、海洋微生物(微藻)发酵、海洋保健食品与化妆品、深海基因资源开发等领域,迎接创新突破的挑战。

5.加快数字研发、建设“智慧海洋”。加快数字研发、建设“智慧海洋”是实现海洋经济高质量发展的关键策略。通过整合大数据、人工智能、物联网等尖端技术,构建智能化的海洋管理与服务体系,可以提升海洋资源开发效率,加强海洋环境保护,及时响应海洋灾害,促进海洋经济的绿色转型。这样的数字化转型不仅能够为海洋资源的可持续利用提供决策支持,还能推动海洋产业的创新升级,为福建构建海洋强省提供坚实的技术基础。

(二)有效策略

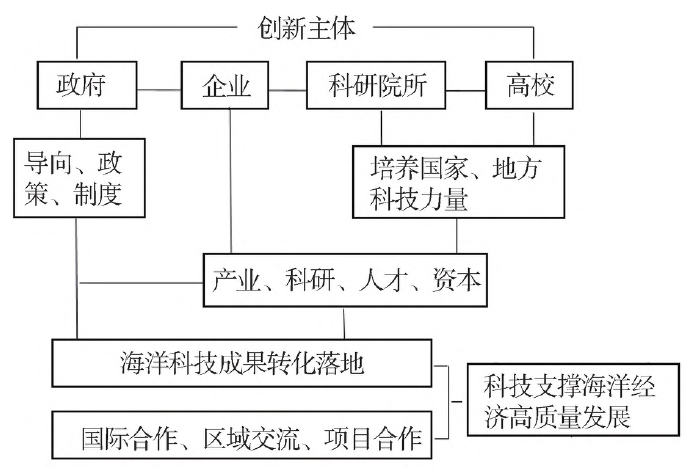

从以上分析可以看出,福建海洋科技创新的突破点在于近远海和深海领域的开拓研究。实现重点领域的突破,应着力构建以政府为主导,推动校企合作,通过调动多方力量,整合科技资源,引导、支持组建企业为主、科研机构和高等院校为辅的海洋科技创新体系(见图1),增强海洋产业的核心竞争力。

图1 海洋科技创新体系

1.坚持导向与支持并行策略。各级政府在海洋科技创新体系中起主导地位。在发展导向方面,政策、制度的制定起到全局性的决定作用,应围绕国家发展战略,聚焦关键技术突破,有针对性地政策引导并提供有力的制度保障。(1)加大培育海洋科技型企业群体的力度,完善与海洋科技企业成长相关的加速机制,支持这些企业申报高新技术企业,从而为构建创新体系打下坚实基础。(2)加大投入,建设战略性海洋新兴产业集群,通过产业集聚效应推动产业创新升级。提高海洋信息产业在海洋经济中的比重,建设海洋信息基础设施、海洋信息装备制造业、海洋信息服务业。投资开发海洋能源,推动可再生能源在海洋领域的应用;加大对海洋工程装备制造业的支持,发展海洋工程船舶、深海采矿设备等高端制造业;推动海洋生物资源的开发利用,开展海洋生物研究,开发海洋源生物制品;加大海洋育种投入,向企业开放省市级科技创新平台资源。(3)出台支持深海勘探、海洋环境监测和海洋生物研究的政策,建立面向海洋战略性新兴产业的政策支持框架,包括提供资金支持和税收优惠等举措,激发企业的创新热情;倡导企业与高等院校、科研机构形成紧密的产学研合作关系,促进科研成果更好地转化和应用。

2.培养强有力的科技力量。科技力量是海洋科技创新的主力军,培养科技力量是提升海洋科技创新的关键因素,人才、科研、平台将为科技创新注入强劲动力。(1)建设涉海学科,加强高层次海洋人才培养。特别是加强高校、研究所关于“智慧海洋”、海洋公共服务、海洋交叉学科、海洋卫星通信、智能船舶、智慧港口等领域的交流合作与项目攻关。布局海洋科学前沿基础研究、海洋智能探测与信息技术及其系统集成、海洋资源高效开发与利用、海洋可持续发展新理论与技术四大研究方向[16],在跨学科交叉融合的基础上提升协同创新能力,开展关键共性技术攻关,以技术创新引领国家和地方产业升级,打造前沿科技力量。(2)在高校设立“工海”特色专业,即工科凸显海洋特性、海洋学科与工科深度融合的发展模式,进而形成“工海”创新优势的格局。开设海洋创新相关理论与实践课程,拓展校企合作联合培养模式。(3)深化应用型和技能型团队构建,积极打造优秀的海洋科研创新队伍,着力在新兴海洋产业领域形成一批具有自主创新能力的科研机构和人才梯队。吸引国内外优秀的科学家、工程师和研究人员等高层次人才加入团队、科研机构,提供相应的培训和发展机会,注重培养海洋高新科技创新人才,保持团队创新活力。

3.构建信息联通共享平台。充分利用福州、厦门作为国家级海洋经济发展示范区和国家海洋经济创新发展示范城市的优势,以两座城市为中心,建立实时更新海洋科技数据库和信息平台,集中整理和存储海洋科技领域的各类数据、研究成果和资讯,是高校引进人才和政企加大研究、开发投入的重要渠道。(1)畅通海洋科研人员、企业和政府部门间的信息查询和交流渠道。以信息共享助推“科学家+企业家+投资者”的新型合作模式,逐步建立以市场为导向的科技立项机制和科技投入长效机制,提高海洋科技的创新效率和成果应用。(2)鼓励科研人员将成果和论文通过科研机构的网站、学术期刊、开放获取平台等途径开放共享,定期举办海洋科技领域的学术交流会议和研讨会,激发新的合作和研究方向。(3)成立区域高新企业产业技术联盟,搭建涉海企业与科研院所、高校的交流平台,推动校企在技术攻关、人才培养等方面深度合作,助力海洋产业升级,推动区域经济加速发展。

4.力促海洋科技成果转化落地。深入推进科技创新合作,加强海洋科技合作与学术交流,深化协同创新、共建创新平台,共同致力于解决海洋领域的重大科技问题。(1)以高校、科研机构等为主体,打造优质海洋科技创新平台;集中科技力量,通过联合申请省部级、国家级重大科技专项提升科研投入效率,以项目带动科研,以科技推动生产,抢占领域发展先机。(2)鼓励高校建立专业化技术转移机构,以成果转让、许可、技术入股等方式,助推科技成果高效落地。定期召开高校的成果推介与企业的技术需求对接会,为校企间产学研的深度融合搭建合作平台。(3)培育海洋科技服务机构和新型研发组织、研发中介,支持科技资源优势地区设立海洋技术转移机构。建设海洋技术孵化园、科创空间、试验基地,完善成果转化孵化机制。(4)发挥福建省协同创新院海洋分院的桥梁作用,充分利用“中国国际投资贸易洽谈会”“中国·海峡创新项目成果交易会”“21世纪海上丝绸之路博览会”等交流平台,推动海洋科技成果与企业的对接,促进成果转化落地。

5.开放融合拓展科技合作。加强区域、国际合作是拓展视野、加快海洋科技创新的途径之一。(1)充分利用泛珠三角区域合作、闽浙赣皖区域协作平台,立足福建向海优势,服务国家重大战略实施,加强跨省海洋科技合作,推进区域内山海协作,打造国内大循环的重要节点,构建海洋经济高质量发展新格局。(2)发挥企业自主创造性,加强跨省品牌企业合作,以政策扶持、资金支持等多元方式培育特色品牌,重视渔业品牌知识产权保护,提升品牌溢价能力。(3)加大与国际高水平研究机构合作力度,搭建涉外海洋专家智库平台,推动建立面向“海丝”沿线国家和金砖国家的海洋智库合作联盟和协同创新机制,为海洋科技创新提供新的思路和机会;积极与共建“一带一路”国家和地区开展海洋科技创新、海洋环境监测合作,推动更多海洋优质项目落地福建、海洋优质企业投资福建、海洋优质资源集聚福建。(4)充分发挥闽台海洋科技优势,拓展海洋开放合作空间,支持闽台在渔获、冷链物流、水产品精深加工等项目开展科技合作,促进两岸海洋经济融合发展。(作者:罗钫)