文中以北京某科技产业园项目为例,结合相关设计经验及模块化设计方法,对通用型科技产业园的规划和建筑设计进行了研究与实践。项目充分展示了建筑师对通用化园区的思考,实现了园区从局部到整体的灵活性与适应性,为通用型科技产业园提供了一种有效的设计思路。

一、产业园与通用型科技产业园

1.1 产业园的类型

现代产业在空间及需求上的主要特点,一是个性化,一是通用化,由此而产生的定制型园区和通用型园区已逐渐成为现代产业园的两大主线。

(1)定制型园区。在设计前期通常由业主提出园区的具体使用需求及相关建筑要求;一些大型公司的总部园区经常为定制型,例如阿里巴巴西溪园区、小米科技园等。对于定制型园区,建筑师主要依据业主出具的任务书进行设计。

(2)通用型园区。适用于建设初期无明确业主,或对具体的使用功能及面积分配暂时无法确定的园区类型,很多围绕同一产业的科技型园区均属于此类,例如中关村软件园、苏州生物纳米科技园等。对于通用型园区,往往缺乏详尽的设计任务书,建筑师则需要根据产业特点及相关设计建筑进行规划设计经验对园区。

1.2 通用型科技产业园

科技产业园一般是指集聚高新技术企业的产业园区,是以科学研发和技术生产为主要功能的一类园区,通常专注于由新兴科技研发来驱动的产业类型,例如电子信息、生物医药、航空航天、新能源及新材料等。

科技产业园是现代新兴科学、新兴技术和高技术产品的主要发源地,其内容的迭代更替相较于传统产业更为迅速。由于产业特质,科技产业园通常是分期建设的,在建设初期往往对园区未来发展方向无法明确、在设计阶段常面临各种不确定因素;同时其生产及研发活动对空间的标准化、通用化和灵活化的需求也较高。因此,寻找一种具有较强适应性和高度灵活性的通用空间形式,是当前科技产业园规划与建筑设计领域的一大重点。

二、模块化与通用化

2.1 模块化的相关定义

模块化的本质体现为事物个体与整体之间的关系—整体可分解为若干个体,而若干独立个体又可重新组合为一个整体。个体和整体的分解与组合过程,就是模块化思维运行的过程。模块化通常包含“模块分解化”和“模块集中化”两个过程。模块化的对象是一个“系统”,其最终产物也应该是一个“系统”,模块化的目的就是减少系统的复杂性,实现系统的多样性和适应性。

模块化设计是指在对特定范围内不同功能、或相同功能不同性能、不同规格的产品进行功能分析的基础上,划分并设计出一系列的功能模块,通过模块的选择和组合构成不同的产品,以满足市场不同需求的设计方法。

2.2 模块化与通用化

模块化的设计方法可将复杂的整体分解为独立的模块,各模块间可互相拆分、组合、更替,也可独立运用,因而模块化设计的产品,通常具有较强的适应性和灵活性。模块化设计的特点恰好可以有效应对高科技产业对规划及建筑空间的需求。通过合理的空间模块设计,即可满足科技产业园的通用化,实现不同企业生产研发活动的通用性,又可满足同一企业不同阶段灵活划分的适应性。

三、通用型科技产业园实践项目

3.1 项目概况

实践项目位于北京市顺义区临空科技开发区内,项目分为二期,总用地面积10.5hm2.其中一期用地面积2.8hm2.目前一期已建成,总建筑面积71000m2.其中地上55000m2.容积率2.0.建筑高度24~30m。园区以光电子、电力电子、微波射频为主要产业,设计前期无明确入驻方与使用需求。一期园区由三栋楼组成,1号楼建筑面积约25000m2.地上5层,高度24m,建筑平面为L型;2号楼建筑面积约21000m2.地上7层,高度30m;3号楼建筑面积约9000m2.地上6层,高度24m;地下1层,主要为车库及设备用房。

3.2 设计思路

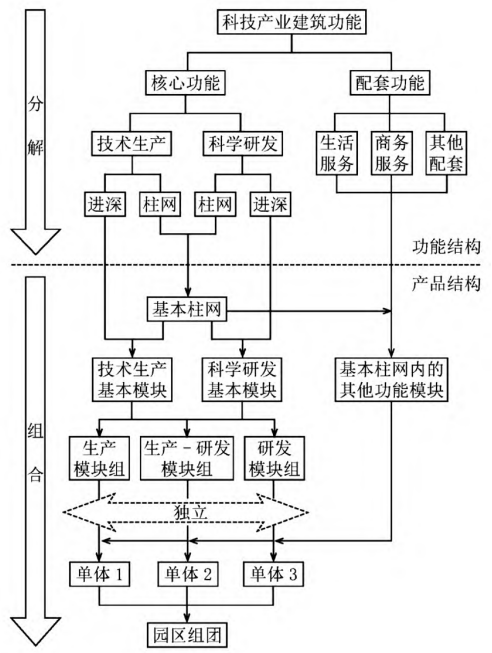

针对现实情况,建筑师希望寻找一种具有较高适应性的空间形式,以应对园区多变的可能性。经研究讨论,最终决定运用模块化设计的方法对项目进行整体构思。根据模块化设计原理,设计主要思路包含“分解”和“组合”两个过程(图1)。

图1 设计思路图

(1)分解是由整体到个体的过程:对科技产业园和科技产业建筑的使用功能进行分析,将科技产业建筑的功能要素分解为“核心功能”和“配套功能”两大类,其中“核心功能”又可分解为“技术生产”和“科学研发”,“配套功能”则主要包括“生活服务”与“商务服务”等,“技术生产”和“科学研发”功能又可进一步分解为适用的进深和柱网尺度。

(2)组合是由个体到整体的过程:根据功能“分解”结果,选择合适的柱网尺寸,以使用功能为依据,在选定的柱网尺寸下,划分出适用于本项目的若干“基本模块”,将“基本模块”组成具有不同适应性、可独立运转的各类“模块组”,对“模块组”进行复制、旋转、拼合,形成不同的建筑单体,将建筑单体组合为建筑组团,将建筑组团复制、拼贴为园区。

整个项目的设计思路构架清晰、逻辑严谨,具有较强的实操性。建筑师在实行上述模块化设计构思中总结出以下关键因素:对于“基本模块”和“模块组”的组合方式包括重叠、拼合、错位、咬合、旋转等,其中拼合最为常见;除各类组合方式外,还可在模块内置入庭院、中庭等,构建多样化的建筑空间;建筑空间在同一模块尺度内具有一定的调整范围,以适应其功能需求;设计过程中应以“核心功能”为主,“配套功能”为辅,尽可能使“配套功能”也在规定的柱网及模块单元内进行组织,这样可使园区未来的功能调整相对从容。

3.3 设计过程

根据设计思路,建筑师在设计过程中采用模块化的设计方法,实现了项目从个体到整体的通用性。

(1)柱网级:根据功能分解结果、结合相关设计经验,并综合技术生产和科学研发两种核心功能的要求,确定了9m×9m作为“基本柱网”,形成基础网格体系。此网格体系能为生产和研发提供最有效的平面。

(2)基本模块级。根据不同使用功能需求、结合产业特点及相关设计资料,将“技术生产基本模块”定为3m×3m个柱网,“科学研发基本模块”定为1m×2m或1m×3m个柱网;其余配套功能模块均在基础网格体系内按需布置。

(3)模块组级。建筑师利用“基本模块”设计出三种不同空间尺度的“模块组”,以应对建筑空间的不确定性“生产模块组”。以生产为主的“大进深模块组”。“生产-研发模块组”是以生产和研发为主的中进深模块组。“研发模块组”是以研发为主的小进深模块组。三种模块组的面积分别为1300m2、1200m2、700m2;根据各自功能需求,空间高度分别为5~7m、3.9m、3.6m。每个模块组内部均设有独立的交通核、客(货)梯、配套服务等功能,并满足各自疏散要求,既可组合使用,又可单独运行管理。

(4)单体级:结合平面布局构思,通过对独立的“模块组”进行复制、拼合、旋转等组合方法,建筑师构建出三种建筑单体形式:单体1.即1号楼,主要功能为生产,每层包含四个“生产模块组”,独立或合并使用,可供一至四家企业使用;单体2.即2号楼,主要功能为生产和研发,兼备对外服务,每层包含两个“生产—研发模块组”,可供一至两家企业使用;单体3.即3号楼,主要功能为研发,兼备生活配套,每层包含两个“研发模块组”,可供一至两家企业使用。在租用过程中,最小可以“模块组”为单元对外出租,也可在水平方向上整层出租或垂直方向上整列出租。每个模块组内部功能完备,外部互有联系;空间整体布局适应性强,能满足不同规模企业、不同发展阶段的需求。

(5)组团级:综合园区用地情况及开发需求,一期总平面采用了围合式布局,三个建筑单体共同围绕中心景观形成一个组团。

(6)园区级:为保证二期建设的经济高效,将一期视作一个“模块组团”并进行复制和拼贴,最终形成整个园区。每个组团之间独立运行又彼此关联,互不干扰,又实现了园区的整体性。

(7)立面体系:建筑师根据平面尺寸设计了若干符合柱网模数的立面模块,并根据功能及造型需要将立面模块组合成为了整个立面系统。

综上所述,建筑师将模块化的思维方式贯穿于整个设计过程当中,使得园区从模数、柱网等微观级别,到组团、片区等宏观级别;从平面功能的排布到立面效果的表达,均实现了通用性的目的。

3.4 设计成果及使用情况

项目一期已于2021年建成,由某半导体研究所整体承接,采用自持与对外出租相结合的运营模式。目前,自持部分正在进行内部专业化的装修与改造,其中包含为其他入园企业和机构提供的科技服务平台和生活服务平台,其余生产研发用房正在对外招租,已吸引到不少相关企业及机构入驻。事实证明,建筑师对于本科技产业园项目的通用化设计较为符合市场需求,并具有一定前瞻性。

四、结语

随着科技产业的转型升级,许多老旧产业建筑已不适应新产业空间的需求,无论对这些建筑进行拆改还是重建,都会造成一定程度上的浪费和污染。如何创造出一种可适性及通用性较强的科技产业空间,使得建筑物能持久的利用,是建筑师不断探索的目标。在本项目中,建筑师对模块化思维的实践,既满足了科技产业园对于通用行的需求,又使得建筑空间具有一定的灵活性,有效地平衡了产品的标准化与多样化、通用化与定制化之间的关系,为园区的整体发展及企业的生产研发、转型升级提供了多种可能。(作者:杨茹)