以海城市( 县级市) 为案例,探讨性提出碳减排目标下的国土空间规划编制范式,即现状碳排放特征评价与分析、碳减排目标选择与确定、碳减排情景下国土空间规划方案制定。在现状碳排放特征评价与分析中,进一步提出了“514”分析法,即围绕 5 方面 14 项“易于空间化”的具体指标进行分析与比较; 在碳减排情景下国土空间规划方案制定中,提出了“控规模”、“调结构”、“优布局”、“定措施”四个逻辑递进且层次关联的策略制定路径与方法。案例研究表明,多措并举的县域低碳综合规划策略可使海城市 2035 年碳排放量降为 17658 万 tCO2,比基准情景减少 30%,约 7244. 44 万 tCO2,达到设定减排目标。

一、 海城市现状碳排放特征分析

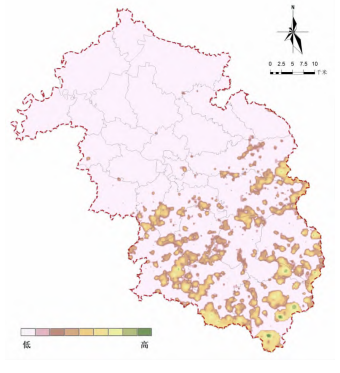

1. 1 海城市现状碳排放清单制定

海城市是辽中南地区哈大城镇带节点城市,自然资源丰富,是世界菱镁、滑石探明储量最大的地区之一。经核算,2017 年海城市碳排放 99%以上来自城镇空间,生态空间碳吸收总量仅为碳排放总量的 2‰( 表 1) 。碳排放在空间上呈现出: 中部城镇空间密集,排放最高; 北部多农业空间,排放次之;南部多生态空间,排放最低( 图 4) 。碳吸收主要集中在南部地区( 图 5) 。

图5 2017 年市域碳吸收地图

1. 2 海城市现状碳排放综合评价

海城市碳排放总量呈现逐年减少趋势,尤其是2016 年因经济放缓和产业转型政策调整大幅度降低了碳排放总量 。海城市单位产值碳排放、单位能耗碳排放和人均碳排放都高于辽宁或全国平均水平; 总体碳平衡指数低。

二、 海城市发展定位与减排目标

2. 1 低碳发展影响因素评价

碳排放特征成因的指标量化分析。综合分析10 个正向和 6 个负向指标。因地方数据原因,本文指标值采用归一化方式,指标值在 0. 5-1. 5 间的人均 GDP 等 4 项可认为基本达标。负向指标值大于1. 5 和正向指标值低于 0. 5 的煤炭占比、人均绿地面积等 9 项问题突出; 反之的 3 项优势明显。

( 1) 海城市产业结构分析。按照产值贡献率和单位产值的碳排放强度将海城市主导产业分为三种类型,即高产值高排放,菱镁新材料产业、钢铁产业 GDP 贡献率占比接近 50%,其碳排放强度明显高于全国平均水平; 高产值中排放,装备制造、纺织、化工业 GDP 占比近 15%,其碳排放强度略低于全国平均水平; 高产值低排放,农产品加工业 GDP 贡献率高达 23. 8%,其碳排放强度相对较低。

( 2) 海城市空间利用分析。海城市森林覆盖率高于全国平均水平,生态资源碳汇总量仍不足碳排放总量的 2‰,可见碳排放总量过大。中心城区现状建设用地面积高达 270m2 /人,是主要碳源。

2. 2 发展定位与减排目标

海城市将成为东北振兴经济强县,( 菱镁) 新材料产业基地,全国性休闲旅游目的地,全球知名商贸流通枢纽。2035 年万元 GDP 碳排放低于 0. 5t;非化石能源占一次能源消费比重超 20%; 森林碳汇量比 2017 年增加 20%。

三、 碳减排情景下海城市空间规划方案

3. 1 海城市国土空间规划低碳策略

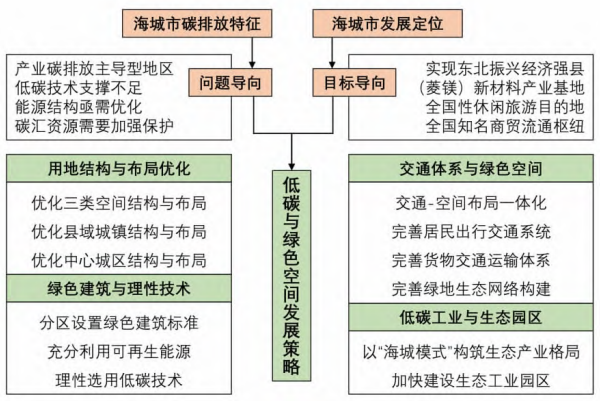

方案从“用地结构与布局优化”、“交通体系与绿色空间”两个体系制定规模、结构、布局空间管控要求,从“低碳工业与生态园区”、“绿色建筑与理性技术”两个方面制定措施管控要求( 图 6) 。

图6 海城市低碳发展路径框架

( 1) 用地结构与布局优化

优化三类空间结构与布局。基于各类空间要素的碳排放强度特征及需求特征分析,确定海城市生态、农业、城镇空间规模比例为 37: 56:7.其中:生态空间面积比例宜不低于 37%,需整合生态涵养区、生态廊道、区域水系等生态空间要素,将生态空间与城镇游憩空间、慢行交通系统有机结合,打造网络化生态空间格局。海城市重点构建“两条生态廊道、五个生态保护区”( 图 8) 。农业空间面积比例宜不低于 56%,应优先发展绿色农业,减少化肥农药施用量。城镇空间面积比例宜控制在 7%以内。经测算,海城市建设用地面积实际需求占比为 4. 83%-6. 77%。

图 8 市域生态空间规划结构图

优化县域城镇结构与布局。城镇宜低碳化、规模化、集聚化发展,形成区域中心,中心镇宜达到 2万人; 乡村( 含集镇) 宜集约化发展,以基础设施共建共享为基础,形成低碳化乡村群落,一般镇控制在 0. 5 万人-1 万人,达到各类设施经济运行的最小规模。

优化中心城区用地结构与布局。中心城区总建设用地面积宜控制在 0. 81 万 hm2 内,建设用地开发增量宜控制在 0. 19 万 hm2 内; 优化建设用地比例结构,提高公园绿地广场等用地占比; 优化组团布局,完善组团内服务功能,助力生产、生活结构的低碳和均衡发展,降低交通通勤碳排放; 增加用地碳汇功能,减少用地能源消耗,降低用地碳排放强度。

( 2) 交通体系与绿色空间

交通与空间布局一体化。以山体、河流、高铁建设用地开发边界( 图 9) ,形成以快速路为串联,以河流、铁路、高速公路等生态廊道为分割的绿色组团布局,建立可持续的组团式空间布局 。

图 9 中心城区组团布局规划图

完善居民出行交通系统。完善市域公共客运体系,实现交通低能耗、低排放、高效率; 加强交通枢纽节点建设,确保换乘的便捷性和高效率; 构建中心城区的城市服务圈、日常生活圈和通勤圈,以就近和公交覆盖为原则,减少由远距离机动车通勤引发的交通碳排放。

完善货物交通运输体系。完善市域货物运输体系,降低货物运输产生的碳排放,优化物流园区布局。打造高效的物流运输秩序,即镇级物流园区-物流次节点-物流主节点-全国各地。构建物流园区与铁路、高速公路、公路的连接通道,促进联运发展。

完善绿地生态网络构建。将市域内城镇外围一定范围内的永久性绿地或农田等纳入城市空间结构体系,结合城镇内“绿环”、“绿带”、“绿心”等人工生态空间,有效布局碳汇。中心城区以海城河为骨干,以公园、绿地为节点,利用沿街绿地联系沿河生态绿廊和碳汇节点,从城郊向心渗透,形成紧密联系、蓝绿结合的碳汇网络体系。

( 3) 低碳工业与生态园区

以“海城模式”构筑生态产业格局。在原有资源导向产业的基础上,降低产业碳排放强度。以强势商贸物流业为基础,发展低碳轻工业体系,增加纺织服装等产业比重; 对菱镁产业进行升级转型,从资源主导型向技术主导型产业升级; 发展先进环保资源循环利用产业,提升垃圾焚烧、污水处理等领域的设备成套能力。

加快建设生态工业园区。加快旧产业园区功能置换和转型升级,为低碳产业发展预留更大空间; 优化产业空间布局,完善产业配套服务,建设生态化产业园区; 合理配置园区设施,提高生产系统的资源利用效率和碳效率。

( 4) 绿色建筑与理性技术

分区设置绿色建筑标准。绿色建筑的应用能够最大程度地减少建筑对能源资源的消耗。划定绿色建筑建设标准引导分区并制定鼓励政策,提升新建居住、商业办公类建筑的绿建星级; 加强旧工业建筑、旧居住建筑的绿色建筑更新改造; 集成运用低成本、成熟度高、推广性好的绿色建筑技术。

充分利用可再生能源。全面加强可再生能源利用,实施减油控煤增气,通过总量控制和能效提升,控制总能耗; 通过产业结构调整来优化能源需求结构,就海城自身情况,能源使用最好的结构是非化石能源占到 50%,天然气能占到 20%,煤碳由现在的 92%降低至 30%内。

理性选用低碳技术。针对海城市自身的特点,可选取八个方面适宜的低碳技术。加强菱镁开采加工、钢铁制造的低碳技术研发; 加强煤的清洁高效利用机制研究; 研究规模化、复合化可再生能源和新能源开发利用技术; 开发或运营一定规模的CCUS 碳捕捉技术工厂; 加强技术研发资金投入; 加强低碳技术合作和转让; 引导企业逐步加入碳交易市场; 鼓励和引导各类创新服务机构发展。

3. 2 海城市空间规划低碳效果评估

基准情景排放趋势预测。利用 KAYA 公式进行碳排放量预测,结果显示: 基准情景下海城市2035 年净碳排放量将比 2017 年增加 6163. 13 万 tCO2.达到 24902. 87 万 tCO2.

规划减排效果评估。综合规划策略海城市2035 年碳排放量 17658 万 tCO2.比基准情景减少30%,约 7244. 44 万 tCO2.达到设定减排目标。

四、结论与讨论

在国土空间规划中,县域国土空间布局优化是一项紧迫的任务。本文对低碳国土空间规划的步骤、方法及技术要点进行了系统性探讨,以海城市( 县级市) 为例,探讨性提出碳减排目标下的国土空间规划编制范式,即现状碳排放特征评价与分析、碳减排目标选择与确定、碳减排情景下国土空间规划方案制定。需要注意的是,低碳国土空间规划虽然依赖与碳排放相关的各指标的计量,但是碳排放的核算重要意义仅仅是为规划提供支撑与参考,县域国土空间规划应该是定量与定性相结合、传统方法与创新方法相配合的一种规划形态。虽然低碳国土空间规划的思路、步骤以及方法在文章中已经得到了初步的探讨,但是具体的规划过程仍是掌握在不同规划者的手中。如何运用好空间规划作为碳减排的重要工具,一是需要结合实际项目,从实践中积累思路、发展理论; 二是要依靠创新思维,不断对方法体系进行完善,对规划本身合理性进行改善。

同时,国土空间规划本身也是一个多目标的问题,碳减排并非国土空间规划的唯一约束条件。本文探究低碳国土空间规划的思路与方法问题,并不意味着低碳是县域国土空间发展的全部。在实践中,还应该将国土空间规划的低碳目标与经济效益、多种环境效益和社会发展目标结合起来进行统筹考虑和评估,以寻求经济发展社会福利提高前提下的“低碳”途径,为未来经济社会发展提供更广泛的可参考的流程与模式。(作者:闫凤英 宫远山 杨一苇)