重庆生物医药产业发展问题与对策

重庆生物医药产业存在产业的总体量低、产业布局分散、创新链条不完备、高层次人才缺乏等问题,应尽快实施大品种培育计划,加快创新品种研发,完善技术创新服务体系,打造国家级产业园区,推动生物医药产业的高质量发展。

一、重庆生物医药产业发展存在的问题

1.1 产业总体量偏低,企业规模偏小

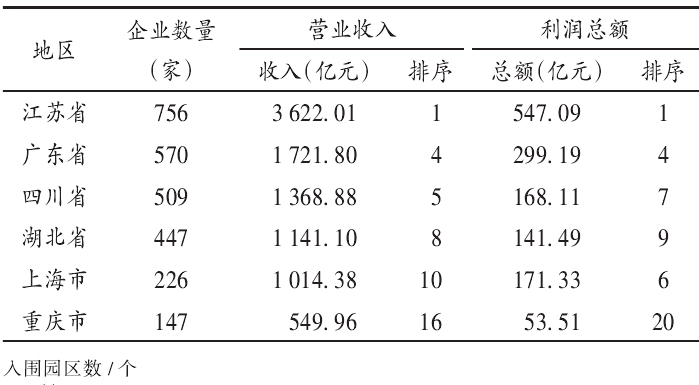

主要比较地区2020年医药制造业企业数量与营业收入见表2。重庆医药制造业主营业务收入国内各地排第16位,企业数量、营业收入总额与国内重点区域存在较大差距;营业利润率仅为9.73%,国内各地排序为第27位,仅高于湖北。重庆生物医药企业数量多,但多数缺乏自主创新能力,既缺百亿级龙头企业,也缺少先导药物等创新科技企业,更缺乏具有巨大影响力的大品种和大品牌。2021年,仅重庆智飞生物制品股份有限公司跻身“中国医药工业百强榜”的药品研发综合实力排行前100强,与国内综合性头部企业的差距非常明显,难以深入参与国内甚至全球的产业链和价值链分工。

表2 主要比较地区2020年的医药制造业企业数量与营业收入

1.2 产业布局分散,集聚发展不够

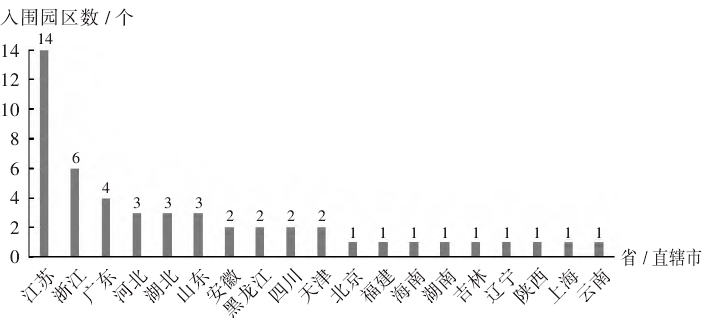

目前,重庆有两江新区、重庆国际生物城2个国家级生物医药产业园区,至今未上榜科技部评选的综合竞争力前50强的生物医药产业园区。2022年综合竞争力前50强生物医药产业园区省市分布见图2。西部地区,四川省有成都高新技术产业开发区、成都医学城2个园区入榜,陕西省有西安高新技术产业开发区入榜。与江苏省以泰州为主体的六大产业基地,上海市以浦东基地为核心“1+5+X”产业布局,广东省以广州、深圳国家生物产业基地和中山国家健康科技产业基地为核心的产业布局等优势发展地区比较,重庆市“1+5+N”的产业集聚群在企业汇集程度、产值贡献率等方面存在较大差距,集群布局的数量和纵深均有不足。同时,各园区差异化发展定位不清,导致招商引资缺乏统筹,严重制约产业集群化发展。

图2 2022年综合竞争力前50强生物医药产业园区省市分布

1.3 创新链条不完备,高层次人才缺乏

医药产业资源的承载力与该地区的创新资源密切相关。重庆市符合药物非临床研究质量管理规范(GLP)的机构仅1个,具备6项试验资质,而江苏省、广东省、上海市、四川省等地不仅具备9项试验资质,机构数量也远超重庆。截至2018年12月,重庆市符合药物临床试验质量管理规范(GCP)的机构28家,同期江苏省、广东省、上海市、湖北省、四川省分别拥有139家、149家、136家、68家、42家。且重庆市药物临床试验机构大部分为三级医院,真正具备临床试验经验并长期开展相关工作的医疗机构数量很少,特别是在生物等效性(BE)及Ⅰ期临床研究方向。相比江苏、广东等省份,重庆还缺乏完整的药物安全性评价平台、药效动力学评价平台、中试放大平台、合同研究组织(CRO)平台、合同生产组织(CMO)平台等的承接能力均较弱。重庆市医药制造业规模以上企业从业人数达5.57万人,一般性从业人员已初具规模,但高层次人才匮乏,现有生物医药相关高层次人才与江苏省、湖北省、四川省等地的差距显著。

1.4 研发投入不足,创新意识不强

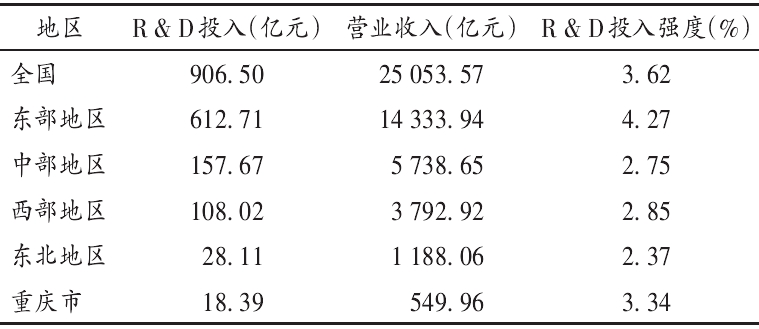

根据2020年生物医药产业R&D投入情况分析,重庆市R&D投入强度为3.34%,略低于全国水平(3.62%),远低于东部地区水平(4.27%),详见表3。从创新药研发来看,2018年,国家药品监督管理局药品审评中心共承办680件新药受理号,其中重庆申报7件;2018年至2022年,重庆有24个1类新药获批开展临床试验,而上海市、北京市、四川省获批的数量分别超过700个、200个、100个。

表3 2020年生物医药产业R&D投入情况

二、重庆生物医药产业发展对策与建议

重庆市应继续立足国家创新药物孵化(重庆)基地、国家中药现代化科技产业(重庆)基地、国家医疗器械科技产业(重庆)示范基地建设,围绕创新驱动和高质量发展2条主线,开展以下4个方面的工作。

实施大品种培育计划:开展全市范围的品种调研,将临床疗效确切、质量可靠、年销售收入超过5000万元的品种和有市场潜力的独家品种列入大品种培育计划,支持开展工艺优化、质量标准提升、临床评价等工作,做大生物医药产业存量。

加快创新品种研发:进一步优化《重庆市生物医药产业技术创新专项实施细则》,提高对创新产品研发的支持力度,围绕高端数字医学影像和诊断设备、新型抗体、重组蛋白质药物、细胞治疗等开展生物医药创新产品研发,推动中药经典名方开发,做大生物医药产业增量。

完善技术创新服务体系:鼓励建设GLP中心、GCP中心等公共技术服务平台,引进并培育国内一流的CRO平台,推进药物一致性评价实验室建设,探索医药合同定制研发生产(CDMO)新模式。依托“鸿雁计划”“重庆英才计划”等引进高端人才及其团队来渝创新创业,为生物医药产业发展注入创新活力。

打造国家级产业园区:集群化发展是生物医药产业的竞争利器,生物医药产业园区发展一直受到各国的重视。要增强产业集群竞争力,将重庆国际生物城、两江新区打造成西部生物医药高地和国内知名的生物产业基地。首先,要注重产业集群基于现有基础形成差异化、关联化和特色化发展定位,避免低水平的重复建设,有针对性地开展延链、补链、强链招商;其次,支持鼓励园区企业从传统医药加工制造向创新研发转型,集聚各类创新资源,构建产学研一体化基地,提升行业整体的新产品研制能力。(作者:徐进,刘姝,张应,李娜)

上一篇:重庆生物医药产业发展现状

下一篇:广州市生物医药产业发展现状