深圳建筑产业生态智谷园区碳中和园区规划设计探索

一、项目概况

深圳建筑产业生态智谷园区地处龙岗大运城的核心功能区,毗邻北部创新副中心,其定位为创新产业母厂基地。园区被博深高速和盐龙大道分为东、西两个地块,其中西部地块占据主体,基地对外交通总体便捷,邻近深惠、深大城际轨道交通枢纽站点(图3)。园区主要由建筑产业研发办公、产业服务和配套设施构成,其中产业研发办公与产业服务的空间占比为70%,配套设施的空间占比为30%。

图3 深圳建筑产业生态智谷园区区位

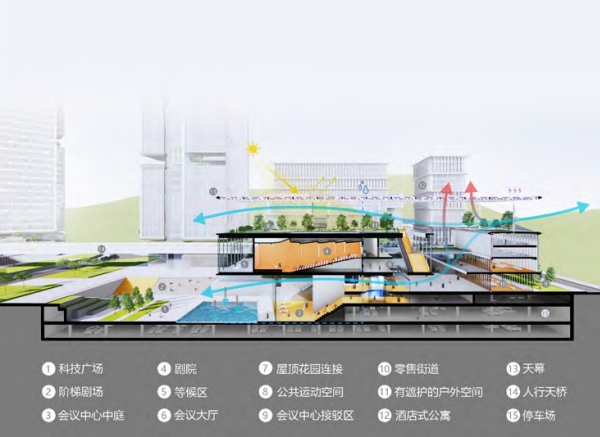

深圳建筑产业生态智谷园区依据碳中和园区的实现路径,对降耗、替代、平衡和推动四个步骤分别进行具体设计,并从提升能效、建立可再生能源及智慧能源体系、推行碳汇及碳交易和宣传“双碳”教育四个方面践行实现路径。

二、提升能效

提升能效主要从四个方面出发 : 在园区层面,主要从固体废弃物处理和清洁交通两个方向提出改进策略 ; 在建筑层面,从被动策略和主动策略两个方向出发做优化,其中被动策略优化包含建筑窗墙比优化和室内外风环境优化,主动策略优化包含空调系统选型、群智能技术应用、照明系统、非传统水源系统和竖向交通控制等方面的优化。园区建筑应尽可能地达到超低能耗建筑标准,从而为园区碳中和工作打好基础。

2.1 被动策略优化

1)园区内建筑主要采用幕墙体系。以塔楼为例,其幕墙的窗墙比较高,室内采光良好,同时增加了建筑夏季得热量与冬季失热量,加重了建筑非过渡季节的冷热能耗。为了平衡采光与保温、隔热的问题,设计团队在园区塔楼南北立面中使用封闭脱空立面——全封闭的双层外墙(图4),其最外部是单层玻璃,中部是集成卷帘,内部是三层玻璃,这些面板是完全封闭的,配备加压、过滤和除湿空气的模块,可以避免空腔内的冷凝和热量积聚。这种幕墙设计降低了外围护结构的传热系数,使室内办公区获得较大采光,还可以减少传导得热。

图4 园区塔楼幕墙剖面图

图5 夏季园区风入口示意图

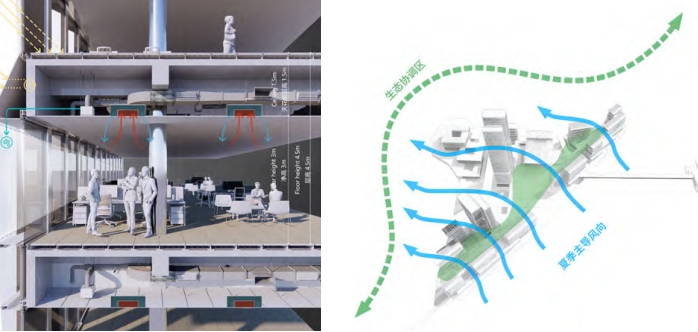

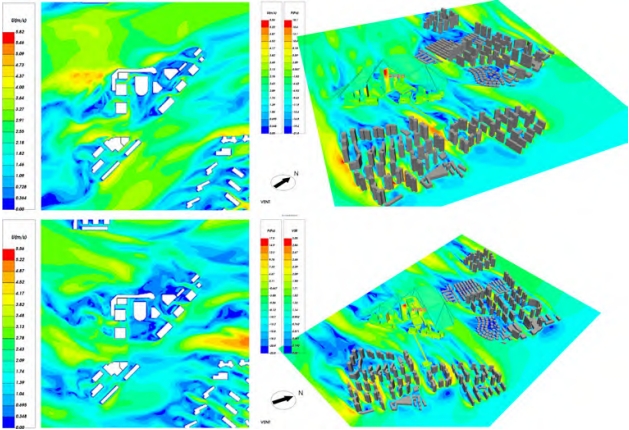

2)对园区建筑进行室内外风环境模拟,多次优化并营建舒适的室外微环境和室内通风环境。深圳地区夏季盛行东南风,冬季盛行东北风,园区北侧与西侧有山体环绕,对于冬季寒风有很好的阻挡效应,所以园区设计主要考虑夏季自然通风,避免出现较大的静风区。在模拟结果中,建筑群南北侧的沿街背面空间出现了局部的静风区,为了缓解这种情况,设计团队将建筑群沿着博深高速的形体进行拆分,增加四个夏季风入风口,以调节沿街背面空间的微环境(图5、图6)。

图6 夏、冬季节园区室外风环境模拟图

3)依据园区地形优势和现状条件,打造微气候生态谷(图7)。园区地处自然和城市的衔接空间,在建筑东南立面设置开放界面,可以让视线贯穿园区,从而拉近城市与山景的距离,形成柔性的自然界面、城市阳台。园区与鹰咀山生态协调区形成微气候联动系统。

图7 园区微环境示意图

4)在园区设计垂直生态系统。一方面,在裙房设计生态围院,在办公空间插入模块化的花园,通过横向与纵向的搭配组合,形成错落的花园式办公空间 ; 另一方面,在塔楼中设计绿色核心与云中中庭,绿色核心是指在塔楼中每十层设置一个三层通高的绿色空间,使塔楼在垂直方向获得连续的景观视野,有助于塔楼夏季的遮阳、隔热,并让高处的微环境更加舒适,减少了夏季的冷负荷,同时丰富了室内办公区域的空间体验,实现了休闲与办公的交叉融合。云中中庭不仅提供了一个良好的高海拔观景平台,还配备了高效幕墙系统与遮阳天花板,为用户提供了舒适、休闲的体验空间,同时结合绿色核心与地面大厅连接,有助于塔楼内部的自然通风,可有效调节室内湿度和温度。处在塔冠的两个凸起部分设有光伏集成的遮光翅片,它们的形状允许其在风力涡轮机所在的中心创建风洞(得益于高海拔和双朝向),从而产生清洁能源。

2.2 主动策略优化

建筑层面的主动策略主要体现为各种节能设备的选择与应用,主要体现在四个方面 :

第一,空调选型。园区选用螺杆式热泵机组与离心热泵机组,热泵机组在冬季时从地层中吸热,在夏季时向地层中放热,不同季节运行工况的转换靠切换阀门实现。

第二,配备群智能技术。园区以无中心、自组织的架构实现对建筑中设备系统的自动智能控制,可以缩短调试周期,提高管理效率,降低运行能耗。

第三,办公区域统一使用LED灯具。由于照明部分能耗占据建筑能耗的比例为18%,LED光源作为新型固体绿色光源,可直接把电能转化成为光能,具有节能、环保、高效、寿命长等优点。第四,垂直交通采用节能电梯。将运动中的机械能通过能量回馈器转变成电能并送回交流电网,供其他用电设备使用,实现节能。

主动式节能是一种辅助性的措施,对碳中和园区的实现有较大的帮助,但也会带来一定的投资负担,选取设备时应充分考虑投资预算和节能目标之间的平衡。

2.3 无废园区

在园区内设置智慧垃圾箱,对于厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾进行初步分类,厨余垃圾可用于生物处理,而可回收垃圾可用于材料回收,最大限度地减少园区内环境污染的问题。区别于单体建筑,固体废弃物回收可以为社会贡献一定的能源效益和经济效益,如将厨余垃圾进行发酵处理,其产生的沼气可用于发电,而可回收垃圾可以二次利用金属、玻璃和木材等,有助于减少二次生产建材的碳排放。

2.4 清洁交通

园区内安置纯电动汽车,用于替代高碳排的油车。电动汽车还可以作为一种“储能工具”,在园区供电充盈且电价较低的时候,存储园区自产的光电或市政绿电。因此,清洁交通是园区内柔性用电的一大关键,相比综合储能系统,其成本低且灵活性较高,其使用频率越高,维护成本则越低。

三、建立可再生能源及智慧能源体系

基于深圳建筑产业生态智谷园区的总体规模与深圳市的气候条件,太阳能是可行性与经济性较高的可再生能源。深圳市年辐照量为4617.9 MJ/m2,目前园区中的主体塔楼朝向为正南、正北,沿高速公路界面的建筑走向则为西南、东北。根据项目场地所在位置和气象条件,本文对该项目的太阳辐射进行了模拟分析。模拟结果显示 : 根据塔楼屋顶、裙楼屋顶、廊道屋顶的太阳辐射值,可考虑铺设光伏板,并采用单晶硅组件,发电效率可达22% ; 塔楼高处南立面与沿高速裙楼的东南立面可设置立面光伏一体化的局部试点,为保证透光性,材质选择碲化镉,虽然发电效率只有8.8%,但灵活性较高,可以与设计高度结合。园区屋顶可用于布置光伏发电的面积只有42330 m2,按照50%的面积铺设光伏,总装机容量约为4233 kWp,如果按年有效日照时数为1500 h计算,那么园区光伏年发电量将达到1397 MWh。

园区作为一个以生产为主的建筑群,必然在用能上呈现周期性的波动 : ①季节性波动,由于季节冷热负荷的增加,夏季、冬季的用能远高于过渡季节 ; ②工作日用能高于节假日,从而形成以周为单位的用能周期 ; ③昼夜周期,生产区域的白昼能耗较高,而夜晚仅保持基础能耗。因此,园区需要配备智慧能源系统,结合储能系统进行柔性调节,总体遵循“低储高用”的原则,即“低价时储存,高价时消纳”。当电网中的绿电供应充足时,园区在满足自身用能的基础上,可将多余的低价电力储存到园区的电动车蓄电池中,也可使用热泵制热或制冷,将电力存储到储热或冷水罐中;当电网中绿电供应短缺时,园区便可将存储的电能进行消纳,不仅能降低用能成本,还能错时利用电网中波动的可再生能源。综合储能系统应根据园区一定日期内的用能总量、投资成本、高峰低谷用能差、储能方式和园区现有条件进行储能设备选择,基于深圳建筑产业生态智谷园区的现有场地条件,在园区内建设集中式蓄电池储能电站,借助电动汽车这类移动储能设备,消纳夜间剩余的电力。

四、推行碳汇及碳交易

园区被鹰咀山三面环抱,自然碳汇基底较好,因此整体可采用最小干预原则进行弱开发,旨在保护生态本底,修复自然生境。设计可对园区整体的自然绿地采用慢行步道串联的策略,并结合局部小品与建筑向人们普及绿色“双碳”知识。2022年5月,《深圳市碳排放权交易管理办法》通过审议,政府统一领导碳排放交易工作,并组织建设碳排放交易市场。园区可以依据政府制定的固定碳排配额进行全年碳排目标设定及碳排分析与检测。在此基础上,通过碳交易完成园区的配额任务,能在数量层面实现碳排放、吸收的平衡。

五、宣传“双碳”教育

园区碳中和路径的最后一步是价值链和产业链的推动。碳中和的理念不仅要在物质生产中实现,还要刻入思想层面。园区各个公共空间节点可分散布置与“双碳”主题相关的建筑小品,采用可回收的建筑材料,以便更新及维护。同时,园区内还可设置临时或永久的碳中和主题展厅与报告厅,与政府及相关企业联合举办低碳趋势及技术交流会或者展览,逐渐形成建筑“双碳”主题生态圈。

结语

“双碳”任务在建筑行业任重道远。本文对于深圳建筑产业生态智谷园区对碳中和的实现路径及技术体系的探索,仅仅是当前园区碳中和规划建设的众多实践之一。设计团队将总体的实施路径分为四个部分,按照从易至难、从具体措施到思维模式的逻辑进行推进 : ①对建筑进行节能,甚至超低能耗、近零能耗设计,从本源降低建筑运行阶段的能源消耗水平,以减少后续减碳工作的压力 ; ②充分利用可再生能源,如园区内的现有太阳能、风能和地热资源,并通过“结合储能+智慧能源管理平台”的方式,提高消纳市政电力中过剩绿色能源的能力,借此实现平抑市政电网峰谷压力和进一步减少园区碳排放的“双赢”效果 ; ③当园区内的减碳与产能潜力挖掘到较高水平时,可以借助自然碳汇和碳交易达到碳中和目标的剩余差值 ; ④将园区打造为双碳主题的“展厅”,通过低碳技术的展示与宣传,推动政府、上下游产业和周边社区居民生活共同走向绿色低碳,促进形成完整的、具有传递属性的碳中和价值链,从而实现全寿命期碳中和园区的建设目标。(作者:杨丝路 李菲 宋风暖 杨钰 黄献明)