日本机器人产业发展历程与日本机器人产业发展特点

本章对日本机器人产业自20世纪60年代末以来的发展进行梳理,将其发展历程分为四个阶段,分别为摇篮期、快速发展期、波动发展期与转型发展期。同时,总结出日本机器人产业现有特点。

日本机器人产业发展历程

1、摇篮期(1967年-1970年)

二战后,日本奉行“贸易立国”战略,经济水平在战后快速恢复并达到了较高水平,同时日本与其他国家间的贸易摩擦加剧,贸易顺差与日元升值使得日本政府逐步将“贸易立国”转变为“技术立国”,以探寻新的发展路径,引进国外多项技术推动本国技术水平的提高,经济高速发展的同时,劳动力匮乏的程度逐渐加剧。1967年,日本川崎重工从美国Unimation公司引进了先进的机器人及其技术并于一年后研制出日本第一台工业机器人,工业机器人的国产化标志着机器人产业化的开始。川崎重工作为最早的机器人制造企业,引领日本机器人产业吸收国内外优秀经验,为日本国内提供先进的机器人产品,带动机器人产业快速走出摇篮期。

2、快速发展期(1970年-1990年)

1973年10月,中东战争爆发引起了石油危机,石油价格疯涨,对石油的高度依赖使得日本陷入恐慌,经济奇迹被无情打断,出现了经济负增长与严重的通货膨胀。日本面临能源价格上涨带来的冲击与劳动力不足的困境,而机器人能够一定程度上节约能源并进行自动化生产,给日本带来的一丝曙光。在此背景下,日本政府制定与机器人相关的法律法规与行业标准,颁布了《机电法》、《机情法》等相关法律,为日本机器人产业的未来发展打下了基础。工业机器人驶入发展的快车道,迅速应用于汽车制造业与电子制造业,其产量在1970年-1980年十年间实现了爆发性的增长,产量从1970年的1350台增加到1980年的1.9万台,年均增长率高达30.8%。截至1972年,日本国内已建立120余家工业机器人企业,主要对外销售的企业中有42家是日本机器人工业协会的正式会员,而同时期欧美工业机器人企业数量分别只有20余家,大量企业的建立使日本在机器人技术的研发及利用普及上占据先导地位,间接推动了竞争力快速形成。伴随着产业的高速成长,日本机器人产业已积累了一定发展经验,具备了一定竞争力,由于国内存在的劳动力不足问题仍在持续,机器人的普及应用成为政府高度关注的话题。1980年被日本政府称为“机器人普及元年”,政府积极推出一系列鼓励扶持政策,从大环境上为机器人产业发展赋力,如1980年颁布《财政投融资租赁制度》,1984年颁布《机器租赁制度》,为中小企业租赁机器人提供贷款;为支持企业进行机器人研发设立税收减免。1980年日本工业机器人产值784亿日元,仅一年后便超过1000亿日元。1982年,日本工业机器人的产量已达到约2.5万台,高级机器人的保有量约占世界总量的56%。1986年,日本机器人保有量达到10万以上,产业生产总值超过3000亿日元,一跃成为名副其实的“机器人王国”,到1990年,其产值达到5443亿日元。

在产量与产值并进的同时,其产业技术水平也持续提升,应用领域扩大。这一阶段日本95%以上的工业机器人被广泛应用于制造业,主要为汽车与电子机械制造业,而在这些制造业中培养的技术又进一步应用于金属制造业、食品制造业等领域,甚至应用于造船业,剩余部分应用于原子能产业与海洋开发。机器人在制造业内的广泛普及带动了劳动生产率,反哺制造业发展,同时多样化的应用场景赋予日本机器人丰富经验,在多元化应用水平上具有极强的竞争力。

3、波动发展期(1990年-2015年)

这一时期,日本国内机器人市场趋于饱和,泡沫经济破灭后,厂商开始建设海外工厂以发展出口,其在产品出口方面的国际竞争力逐渐显现出来。中国、韩国等新兴国家对机器人的需求迅速增长,日本工业机器人对外输出总额从1990年的1078亿日元上升到2015年的4954亿日元,是名副其实的机器人出口大国。但受传统制造业优势减弱及金融危机影响,2006-2009年日本工业机器人总产值下滑,2009年下跌至前一年的一半。2015年,日本工业机器人订单总额达7027.4亿日元,总产量6806.11亿日元,出口量占其总销产量约70%,其中对亚洲出口占总出口量约60%,总金额近3000亿日元[33]。虽呈现波动,但此时日本工业机器人在产量、出口与技术方面的竞争力均已稳定居于世界领先水平。在工业机器人发展已经较为成熟的基础上,服务机器人的研发进一步增多,2000年日本本田技研研制了可以行走的类人型机器人ASIMO,向世人展示其在仿生领域的最新进展;2003年,三菱重工推出家庭服务机器人Wakamaru;2009年日本产业技术综合研究所研制了世界上第一款机器模特。日本充分考虑其少子老龄化的国情,重视对医疗护理领域的服务机器人研发,研发的药品分装、康复护理等机器人已在医院与养老院得到应用。2014年日本政府颁布《机器人白皮书》,将机器人及其技术的研发置于重要战略地位。这一阶段,日本工业机器人产业竞争力仍较为稳定,而在服务机器人领域,其多次推出具有重大意义的服务机器人,展示出其潜在竞争力。

4、转型发展期(2015年-至今)

伴随着人工智能、互联网等新技术的应用,机器人逐步向智能化的2.0时代迈进,以中国为代表的新兴国家机器人产业开始迅速发展,日本机器人产值增长率放缓,市场占有率及国际竞争力受到挑战。日本政府意识到危机,为巩固提升产业竞争力,日本于2015年颁布了《机器人新战略》,提出推进机器人革命,充分把握互联网技术对机器人产业发展所带来的机遇,指出要实现机器人革命的三个核心战略:一是将日本打造成为世界机器人创新基地;二是要成为世界第一的机器人应用国家,实现机器人的市场化;三是要迈向引领世界的机器人新时代[30],表明了日本迎接机器人2.0时代的坚定决心。同时,2015年日本服务机器人市场正式迈入成长期,产业重点将从工业机器人向服务机器人转移,预计2035年服务机器人将占机器人总产量的50%。国际市场的变化是对日本机器人产业竞争力的巨大挑战,如何把握新技术与机器人产业的结合,是提升日本机器人产业竞争能力的关键。

日本机器人产业发展特点

1、产值与安装总量大,机器人密度高

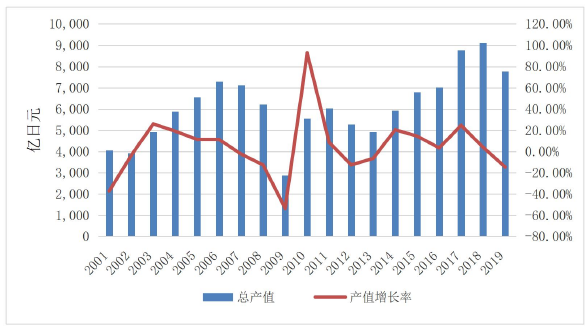

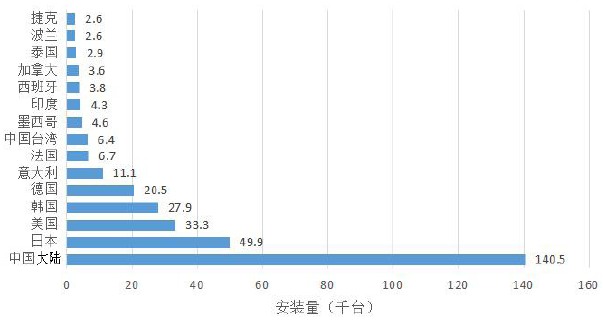

日本机器人工业协会数据显示(见图3.1),进入20世纪以来,日本工业机器人产值除2009年产值受金融危机影响大幅降低外,其余年份整体呈现上升趋势,产量始终位于全球前列,2018年产值达到历史最高,总额9116.09亿日元,达24万台,2019年总体产值略有回落,产值约为7800亿日元。从安装量看(见图3.2),2015年日本工业机器人安装量占全球安装总量的23%,2019年为49.9万台,持续位列世界第二位,对工业生产已经实现高度自动化的国家而言,这是十分罕见的。

图3.1 2001-2019年日本工业机器人产值

图3.2 2019年世界工业机器人安装量top15

从应用产业来看,日本工业机器人最早应用于汽车制造业,而后逐步应用于机械制造业,而进入21世纪,其应用范围逐步扩展到食品、饮料、化工等行业领域,但对机器人需求用量最大的仍为汽车制造业与机械制造业。2019年,日本国内出货总量53612台,其中应用于机械制造业的机器人占比41.8%,汽车制造业的占比32.6%,达到其出货总量的70%以上。伴随着服务机器人市场进入成长期,机器人的应用领域进一步扩展到家庭、医疗、护理等领域。机器人密度是运行中的机器人数量与员工数量的比例,以整个制造业或特定产业部门为对象,可以解释为工业机器人在相应产业领域内的渗透程度,用每万名员工的机器人运行数来加以衡量。2019年,世界工业机器人密度平均线为113台,其中欧洲114台,美洲103台,亚洲则从2018年的91台上升到118台。日本工业机器人密度高达364台,是世界平均值的3.2倍,亚洲平均值的3.1倍,中国的1.9倍,超过德国,在新加坡、韩国之后位列世界第三位。受日本本土文化、人口减少及终身雇佣制的影响,日本企业更乐于引入工业机器人,工人不用担心因此而失业,机器人的应用充分提高了制造业领域的工作效率,也是日本机器人密度大幅高于机器人起源国美国的原因之一。

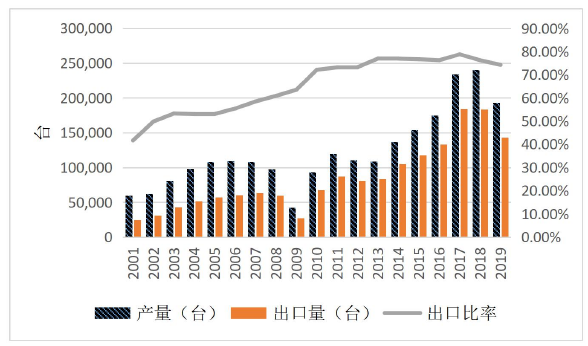

2、工业机器人出口为主,出口竞争力强

20世纪90年代起,日本国内工业机器人需求逐渐减少,政府改变策略逐步开拓海外市场,重心逐步转向出口,此后其出口率持续上升,2001年,日本工业机器人出口24855台,出口额1612亿日元,出口约占总销量的40%,即使2008、2009年受到金融危机的影响,其出口率也未受到负面影响,2018年其出口量超过了总产量的七成,海外市场逐渐成为主要部分,日本成为名副其实的机器人出口大国(见图3.3)。从流向看,其50%以上的产品出口到了亚洲地区,其次是北美与欧洲,伴随着中国近年来对机器人的需求激增,中国成为日本工业机器人的第一大进口国。日本拥有世界范围内领先的机器人技术,并在长期产业发展中积累了丰富的经验,整体产业已比较成熟,核心零部件企业占据着近乎垄断的地位。中国机器人使用的精密减速器75%从日本进口,侧面反映出日本机器人产业较高的技术水平及较强的出口竞争力。

图3.3 2001-2019年日本工业机器人出口变化图

3、推动服务机器人市场化,研发预算高

服务机器人是机器人领域中未来重点关注的部分,随着经济文化以及生活模式的改变,服务机器人势必会在未来与生活领域深度融合,成为新兴的产业领域。日本早年动画便渗透出对机器人的关注,使得国内对于机器人的接受程度更高。更有学者提出:“在欧美,机器人被视为工具;在日本,机器人被视为朋友”。

日本服务机器人相关技术水平与其工业机器人的发达程度无法比拟,整个服务机器人市场还处于成长阶段。而伴随着劳动力人口减少的现状,日本政府对服务机器人的应用抱有高度期待。据日本富士总研调查数据显示,2016年日本面向企业的服务机器人市场规模约为217亿日元,预计在2030年将会达到3000亿日元。现阶段的主流产品为力量助力套装、交流机器人、无人机等通用型产品,而特定业务用机器人的开发和普及也在持续推进中[37]。2013年日本经济产业省发布护理机器人开发支援政策,并建立专门网站进行事业成果追踪,旨在推进护理机器人研发应用。为促进无人机的技术开发,2020年日本政府设立预算40亿日元;预算3亿日元普及配送机器人;预算29.3亿推动人工智能开发事业。现阶段日本已开发帮助老年人减轻腰部负担的辅助套装、自动准备患者所需药剂的药品筛选系统等;在灾害应对领域开发无人机进行停电修复与物资系统;在农业领域开发了可以自动设定耕耘路线的自动驾驶拖拉机等,全力推动服务机器的人研发与应用。

4、企业掌握领先技术,国际市场份额高

机器人龙头企业运用其自身的领先技术与先进经验能够带动上下游企业,并推动整个产业发展。世界工业机器人“四大家族”中,日本占有两席:发那科与安川电机。发那科作为四大家族之一,其系列机器人产品涉猎装配、搬运、焊接等多个生产环节,在全球46个国家有近250家合资公司、子公司与办事处,在伺服、控制系统方面具备生产能力,为机器人的生产提供内部支持。安川电机具备部分核心零部件的生产能力,同时设有工业机器人的系统集成部门,综合性实力极强,其AC伺服电机和变频器市场份额位居全球第一。日本国内也有“日本机器人四大家族”:发那科、安川电机、那智不二越与川崎重工,其他厂商如欧姆龙、雅马哈、爱普生、松下、东芝等也均具备工业机器人的生产能力,在工业机器人领域有着举足轻重的地位。据统计,日产工业机器人已占据中国市场50%以上市场份额。

作为机器人核心零部件的龙头企业,日本的纳博特斯克与哈默纳科垄断了大部分精密减速机的市场份额。纳博特斯克成立于2003年,专注减速机领域近20年,其主打产品RV减速机已经在世界范围内被广泛使用,市场占有率达到60%以上,成为不可替代的重要企业。哈默纳科成立于1970年,其生产的组合型谐波减速机被应用于工业机器人、精密机床等高端技术领域。同时现阶段绝大多数机器人使用电池与发动机作为动力源,而日本拥有全世界最先进的发动机与锂电池技术,特别是锂电池技术占据全球65%的市场份额。

在服务机器人方面,根据高工产机器人研究所推出的最新报告,按创新能力、企业品牌透明度、独立的公司治理与销售收入四个标准进行评选,目前全球服务机器人企业前10位日本占据两席,前30位占有8席。其中丰田注重于社交、聊天类机器人;软银则精耕情感、仿人机器人的开发,于2015年推出了可与人类交流的人形机器人Pepper,为超过两千家的企业所应用,应用领域涉及服务、金融、零售等众多领域。(作者:赵尔璐)