服务型山地健康产业园:晋城白马寺山健康产业园规划路径及策略

本文以晋城白马寺山健康产业园为案例探讨了服务型山地健康产业园规划的路径和策略,在产城融合、生态管控、全域景化和特色化山地康养空间塑造等方面提出了可借鉴的观点。

一、服务型山地健康产业园规划路径

晋城市地处太行山区,属暖温带半湿润大陆性季风气候区,全市四季分明,冬长夏短,居高而不寒、地高而不旱,是“避暑胜地,无扇之城”,非常适合旅居康养。潜在服务的康养人群除晋城当地人民外,辐射晋南及中原城镇群的相关城市。白马寺山健康产业园位于晋城市主城区北侧,背靠白马寺山森林公园,为低山浅丘地貌,范围内田园风光与森林景观交相辉映,独具魅力,具有先天发展大健康产业的资源禀赋,适合向服务型山地健康产业园发展。所以规划提出以“景城相融,康旅福地”为规划愿景,旨在建设成一座山水相依、景城相融、配套完备的生态活力康养园,晋城人民家门口的轻隐康旅福地。

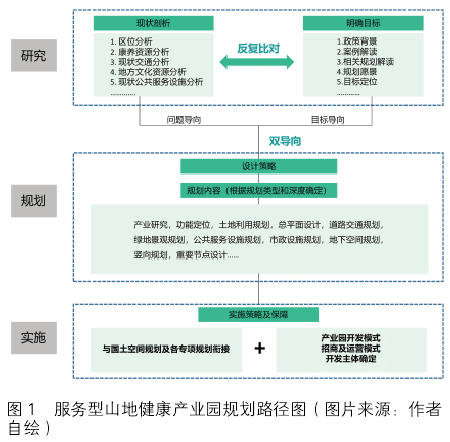

项目在规划路径上整体分为研究、规划和实施三部分(图 1)。研究部分为对现状问题的挖掘和发展目标的探索,通过该阶段明确健康产业园规划层面面临的具体痛点问题、提炼发展健康产业的特色依仗并明晰健康产业园发展的目标。规划部分为依据研究部分总结的核心问题和发展目标,以问题和目标为导向,强化健康主题,针对性地制定方案。实施部分为依据规划的内容,提出与相关规划设计的衔接要点、产业园开发模式、招商及运营模式等。

二、服务型山地健康产业园规划策略

规划策略上从产城融合、生态管控、全域景化和特色化山地康养空间塑造等方面提出了相应的规划要点和措施。

白马寺山健康产业园在规划设计上秉持生态优先、适度开发理念,整体尊重自然山水脉络,滨水适度开发建设,沿山景化、美化、趣化,打造了园城互融格局。具体规划策略上细分为以下五条:

2.1 园城相融,多举措打造与老城紧密联系格局

白马寺山健康产业园注重与南部老城的融合发展。首先,通过多条南北向城市干路的缝合,实现了园城在交通上的一体化。其次,白马寺山健康产业园因其突出的距离优势,发展服务型健康产业有效地填补了晋城人民周末短途康养度假的需求,功能上实现了与老城的良性互补,未来将激发巨大的经济活力。最后,规划通过西河、书院河和东河的生态廊道串接,奠定了产业园与南部老城区域生态安全格局一体化的基础,实现了生态空间上的“软缝合”。

2.2 产业契合,细梳理产业与目标现状完美叠合

规划对大健康产业体系进行梳理,其包括医疗产业、医药产业、保健品产业、健康管理服务产业和健康养老产业。结合白马寺山健康产业园自身特色和晋南区域人民的康养需求,遴选产业发展方向,形成多产业融合的“健康 +”模式,打造以“健康 + 旅游”和“健康 + 养老”为核心,以“健康 + 农业”“健康 + 文化”“健康 + 教育”“健康 + 医疗”和“健康 + 运动”作为衍生和补充的产业体系。产业内容在空间落位上充分结合基地现状,策划科学合理的具体项目。

2.3 生态优先,精准落实多类型的空间管控要求

园区规划秉承生态优先的理念,遵循上位国土空间规划的空间管控要求,以高程、坡度、坡向、植被、通风廊道和生物多样性等作为分析因子,进行生态敏感度分析,明确需要生态保护的区域,在该区域落实严格的生态管控措施,建设用地在其余空间进行布置,总量上不突破上位国土空间规划。

2.4 依山就势,多体系塑造特色化山地康养空间

2.4.1 滨河建设,沿山景化,依循现状“四脉三谷”空间格局

白马寺山健康产业园基地为低山浅丘地貌,整体形成“四脉三谷”的特征。“四脉”为四条延伸至地块内部的山脉,以林地和农田为主。

图 2“滨河建设,沿山景化”策略分析图

“三谷”为沿西河、书院河和东河形成的三条谷地。设计上整体依循现状“四脉三谷”的山水格局(图 2),建设用地基本集中布置在三条谷地内,且大部分为在现状建设用地上的更新改造。四条山脉上保留提升现状自然林地植被,对现状零星的建设用地选择进行低强度的更新开发。

2.4.2 道路交通网络规划依循山势,以人为本车行路网建设顺应山势,成网成环,覆盖园区,道路断面采用两车道一块板形式,增加人形空间的宽度。停车空间根据各个片区的需求和服务半径分散多点布置。慢行系统整体成网,层次分明,包括慢行主线、慢行支线和滨河绿道三个层级。断面设计充分考虑康养人群使用需求,包括步行、骑行和停留空间等内容。

2.4.3 对沿山天际线、滨水景观空间及重要节点间的视廊进行严格管控

天际线设计上,以山为幕,整体不突破山形轮廓线,塑造和谐富有韵律感的天际轮廓线。同时沿三条河道两侧预留充足的生态绿化空间,建筑高度临水逐渐跌落塑造良好的滨水视线空间。通过建筑高度的管控和建设区域的控制,保证重要节点间的视线廊道不受遮挡,并通过三维建模进行模拟。

2.4.4 特色化山地康养空间塑造

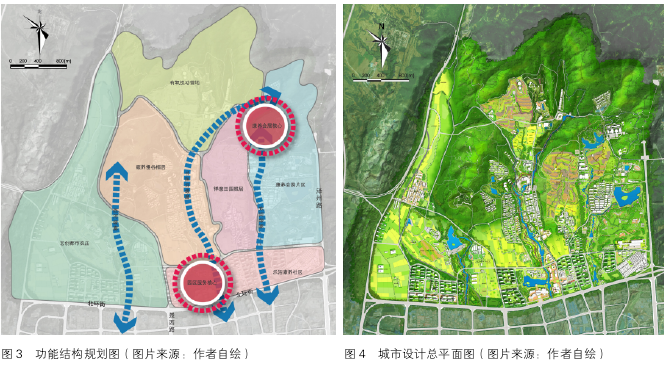

设计上根据园区的运营需求、健康产业的空间需求和康养人群的康养需求,设置了多类型的山地康养空间(图 3、图 4)。

(1)核心公共服务空间。园区核心公共服务空间设计上注重交通的可达性、园区的形象展示、服务的外向性和内容上的实用性。所以白马寺山健康产业园的核心公共服务空间围绕南侧迎宾湖沿晋城交通干路北环路进行布置,主要提供游客服务、老年教育、产品展示等服务,是园区对外展示服务平台,由园区会客厅、游客服务中心、颐乐学院、休闲慢街等内容构成。

(2)康养度假空间。康养度假空间设计上宜结合园区优质的生态景观资源设置,营造多类型的康养空间,包括公共和私密、热闹和安静等,满足不同康养人群的需求,同时配置完善的度假休养设施,让康养人群得到身心上彻底的放松。所以园区规划上结合东部的龙马湖和景观花田,围绕建设康养酒店、康养会展中心、半山木屋、游客服务中心等项目,主要提供高端康养度假、会议会展等服务。对现状地势较高、农田环绕的焦山村进行整体改造,形成禅养村和静心田园。空间上禅养村整体被静心田园环抱,景观条件优越,内部的禅养酒店与禅修养生中心于北侧布置,充分尊享大视角田园景观。禅养村与北侧白马寺之间打造特色化禅养线路,即:进禅养村净体放松身心 - 穿过静心田园静心登山 - 登山到达白马寺虔诚敬佛。

(3)医养颐养空间。医养颐养空间设计上一般依托优质的医养设施资源和景观环境,提供特色化、针对性的医养服务,居住空间设计上配套完善的康复设施,体现设计的精细化,并在管理上形成完善的制度,以应对不同的康养需求。所以园区规划上结合书院河滨水空间打造国际康疗护理中心,由康复医院、健康管理中心和健康疗养中心等内容组成,外围打造持续照料社区(CCRC),沿书院河滨河空间规划慢行健身步道。

(4)运动康养空间。运动康养空间设计上充分考虑不同年龄段人员不同季节的运动康养需求和基地现状,以保证康养运动的落地。所以园区规划上于北部沿山坡地开展低冲击的康体休闲活动,对现状运动设施进行提升改造,增加星空露营基地、山地自行车、野外拓展、森林漫步、自然学校等内容。

(5)农业康养空间。农业康养空间包含绿色农产品生产空间和田园休闲体验空间两部分。绿色农产品生产空间注重四季作物的交替耕作和农产品品牌运营,保障景观性和可持续性,同时也是对园区在健康饮食上提供支撑。田园休闲体验空间设计上营造主题性农业景观和休闲体验场地,体现参与性、教育性和健康性。所以园区设计上对现状大片的农田及采摘园进行提升,发展健康农业与养生农业,内容包括开心田园、特色庄园、农业工坊等内容。

2.5 全域景化,原生态景观和多节点打造强支撑

秉承全域景化理念,对规划基地内的大面积原生态自然景观进行保护和景观提升。对农田采用科技化种植提升整体风貌,搭配现代设施塑造高效农业景观和增加农田景观异质性、提升观赏性等。对山体林地采用地方树种进行林相上的优化和修补,如针对中部基地内的矿坑进行了景观优化,打造矿坑公园。对滨河湿地设置少量亲水栈道、骑行慢步道、阳光草坡、特色花色林带等,并针对性地设计了四种滨水岸线,打造自然的滨河湿地和花色林带景观。在原生态景观优化基础上,项目设计了多个主题性景观节点,较为均匀地布置在基地内,强力支撑全域景化的落实。(作者:陈海涛)