中韩(盐城)产业园高质量发展的优势及困难

中韩(盐城)产业园作为长三角地区唯一的对韩合作国际级平台,要紧扣国务院批复的 “一高两区”发展定位和省委省政府推动“一中心一基地一枢纽”建设部署要求,主动促进东亚“小 循环”,融入国际“大循环”,让园区在国内国际“双循环”新发展格局中不断孕育新机、打开新局。 但是现阶段中韩(盐城)产业园发展正处于发 展提升期,存在产业发展不平衡、重大项目落地较 慢、“产才城”融合不充分等突出问题。

一、中韩(盐城)产业园高质量发展的优势

中韩(盐城)产业园成立以来,紧扣国务院批复的三大任务要求,抢抓“一带一路”“长三角一体化”等国家战略机遇,不断推进改革发展联动,强化龙头企业带动,坚持创新驱动,最大限度激发园区发展活力,挖掘园区潜力,综合实力不断增强,特色产业集群加快集聚,知识创出不断提升,为高质量发展奠定了坚实的基础。

(一)改革发展联动,综合实力不断增强

中韩(盐城)产业园紧紧围绕国务院《关于同意设立中韩产业园的批复》、江苏省人民政府《中韩盐城产业园建设实施方案》、盐城市委关于中韩(盐城)产业园建设的目标定位和任务要求,以深化供给侧结构性改革为主线,完善要素市场化配置、推进创新链产业链融合发展、激发市场主体活力、稳定保障就业、完善收入分配制度。“十三五”末,园区产城融合核心区实现GDP总值317亿元,一般公共预算收入25.7亿元,注册外资到账3亿美元,进出口总额25.9亿美元,规上工业开票销售额670亿元,固定资产投资205亿元,其中工业投资150亿元,居民人均可支配收入4.5万元以上,注册运营各类企业2500多家,其中外资企业191家,出口企业125家。临港配套区实现一般公共预算收入12.17亿元,规上工业定报企业开票销售额406亿元,外贸进出口总额14.7亿美元,到账外资6000万美元,为园区高质量发展奠定了基础。

(二)龙头企业带动,特色产业集群集聚

中韩(盐城)产业园坚持“强龙头、补链条、聚集群”的发展思路,强化重点龙头企业带动作用,形成汽车、电子信息、新能源装备三大产业集群。汽车产业推动DYK转型升级,引进SKI动力电池、华人运通、北汽摩登、国新新能源汽车等重点项目,在“整车高端智能发展、零部件一主多元发展、汽车服务业集聚发展”三个方面同向发力、互融共促。电子信息产业已集聚台湾正崴、英锐晶圆、华通新材料等一批电子信息龙头企业,加快引进设计、晶圆、芯片、封装、测试等项目,全力建设江苏电子信息港。新能源装备产业引进天合光能、润阳光伏、阿特斯等产业龙头,已形成硅片、电池、组件、应用以及逆变器、导电浆、金刚线等关键设备和材料的全产业链。

(三)科技创新驱动,知识创出不断提升

中韩(盐城)产业园坚持把科技创新放在发展的核心位置,深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略,统筹科技创新资源,夯实战略科技力量基础,引进国家重点实验室、前沿交叉学科研究平台等,加快构建高水平科技创新体系。“十三五”期间,中韩(盐城)产业园产城融合核心区正式获批国家级知识产权试点园区,获批国家高新技术企业100家,研发投入占GDP比重从“十二五”末的2%提高到2.8%,省级示范智能车间认定数位列全市第一。江苏新能源汽车研究院建成开放,华人运通“智路”一期项目建成投运,中韩(盐城)产业园未来科技城、润阳光伏研究院、天合光能国家实验室正在加快建设。园区先后申请专利1000多件,知识创新产出持续提高。

二、中韩(盐城)产业园高质量发展面临的困境

中韩(盐城)产业园坚持“三动”(联动、带动、驱动)发展战略,不断加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,走出了一条快速发展的新路子,但仍存在以下几方面的问题。

(一)“产才城”融合不充分,园区发展动能不强

一是产强城弱,城市功能与产业不匹配。中韩(盐城)产业园空间布局为产城融合核心区和临港产业配套区。产城融合核心区依托国家级盐城经济技术开发区,产业发展较为迅速,但是城市功能配套起步相对较晚,人口集聚速度较缓慢,核心区2020年总人口仅有10.42万人。①临港产业配套区位于大丰港区,拥有国家一级口岸———大丰港,港强城弱,港城功能脱节。二是高而不尖,人才供给结构性失衡。中韩(盐城)产业园入驻企业高端人才紧缺和科技创新人才不足,成为制约企业发展的瓶颈。而盐城6所普通高等院校目前仅盐城工学院有硕士学位授权点,且绝大部分高校专业设置与园区企业产业需求不匹配,园区缺乏既懂专业技术又懂韩语的人才,导致疫情期间部分企业核心人员需包机从韩国调配。三是硬而不软,城市人才吸引力不强。中韩(盐城)产业园配套了商场、医院、学校、公园等硬件基础设施,增强了高层次人才来盐动力,但是引才、用才、留才的软实力仍不够足,未能将产业优势转化为创新优势和引才优势。从智联招聘发布的《中国城市人才吸引力排名:2021》来看,盐城人才吸引力指数为25.7.全国排名第81位,省内排名第11位,仍不具有比较优势。

(二)吸引重大项目落户能力不强,对韩合作优势不明显

一是重大韩资项目相对不足,产业链条存在短板。除了东风悦达起亚以及签约落户的SKI动力电池项目外,龙头企业相对不多,整体高精尖企业不足,新增项目大多集中在汽车配件项目。二是同韩国产业合作领域还不够广,缺乏创新平台载体。目前,核心区虽有韩资企业280多家,但是韩资企业的研发大多仍集中在韩国本部,地区总部企业和功能性机构也较为缺乏,研发力量相对不足,内涵式发展、创新发展、高质量发展水平有待提高。三是营商环境不够优越,“双招双引”成效不明显。园区虽然不断复制推广自贸试验区政策经验,深化放管服改革,但是政策创新力度不够,专门支持韩企投资和发展的政策较少,与苏州、无锡等省内城市相比,营商环境有待进一步优化。2020年1-6月份中韩(盐城)产业园新增项目22个,仅为中韩(烟台)产业园新增项目的一半,且增幅相对较慢(表1)。

表1 2020年1-6月中韩产业园主要经济指标

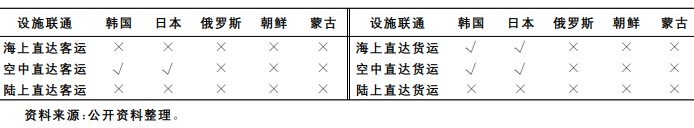

(三)与东北亚国家的合作交流不均衡,向海发展后劲不足

一是互联互通的基础设施建设有待加强。主要表现为港口航线不够密集、集装箱运输补贴力度不够大、机场辐射带动作用不够强、跨境物流成本较高、陆上和信息大通道建设缓慢等(表2)。二是园区产业发展薄弱。主要表现为产业要素间的互动和联动能力较弱,产业生态系统不健全,企业科技创新能力不强,研发中心和科技孵化基地等功能性机构较少,与东北亚国家在新一代信息技术、高端装备和智能制造、总部经济等重点领域的合作较少。三是区域内部贸易发展不平衡。主要表现为“引进来”较多,“走出去”较少;对韩日进出口贸易较多,对俄罗斯和蒙古进出口贸易相对较少,与朝鲜贸易趋于停滞。四是人文交流相对经贸关系明显滞后。主要表现为人文交流的“量”与“质”的不对称、经贸合作与人文交流的不协调、人文交流中包含太多商贸因素等。(作者:寇铮,殷凤春)

表2 中韩(盐城)产业园与东北亚各国设施联通情况