【乡村振兴规划】六盘水市乡村公路建设及推动旅游产业发展实操全程

党的十九大报告提出乡村振兴战略, 且发展乡村旅游是实施乡村振兴的重要举措, 然而乡村旅游的制约因素是乡村公路不发达。六盘水市举全市之力, 发展乡村公路建设, 实施“组组通”工程, 为乡村旅游创造了有利条件, 取得了明显成绩, 减少了贫困人口, 降低了贫困发生率。

2017年10月19日, 习近平总书记参加贵州省代表团审议十九大报告时曾说:“脱贫攻坚, 发展乡村旅游是一个重要渠道, 要抓住乡村旅游兴起时机, 把资源变资本, 实践好绿水青山就是金山银山的理念”。六盘水市地处贵州省西部, 山高谷深, 乡村交通不发达, 农村经济发展缓慢, 农民守着金山银山过着并不富裕的生活, 生产出的农产品很难转化成商品。为此, 六盘水市本着乡村旅游路先行的理念, 实施“组组通”工程, 即实现每个村民组通公路以解决黔货出山问题并助力乡村旅游。工程实施以来, 旅游资源得以充分利用, 入境旅游人数呈现两位数增长, 把绿水青山就是金山银山变为现实。

2017年10月19日, 习近平总书记参加贵州省代表团审议十九大报告时曾说:“脱贫攻坚, 发展乡村旅游是一个重要渠道, 要抓住乡村旅游兴起时机, 把资源变资本, 实践好绿水青山就是金山银山的理念”。六盘水市地处贵州省西部, 山高谷深, 乡村交通不发达, 农村经济发展缓慢, 农民守着金山银山过着并不富裕的生活, 生产出的农产品很难转化成商品。为此, 六盘水市本着乡村旅游路先行的理念, 实施“组组通”工程, 即实现每个村民组通公路以解决黔货出山问题并助力乡村旅游。工程实施以来, 旅游资源得以充分利用, 入境旅游人数呈现两位数增长, 把绿水青山就是金山银山变为现实。

1 六盘水市乡村公路“组组通”工程实施情况

建设乡村公路是全面建设小康社会的重要环节。发展乡村公路的根本目的是助力农民脱贫致富, 加快实施农业现代化, 六盘水市的乡村公路将物流、电商延伸到偏僻乡村, 将农户生产、销售连成一体, 降低物流成本, 农户得实惠, 更将乡村的风景、美食拉近城镇居民, 从而全面促进乡村振兴。自2015年六盘水市大力推进乡村“组组通”工程, 到2017年8月与全省同步进入乡村“组组通”工程3年大决战。“组组通”工程就是优先发展乡村公路, 计划2017—2019年实施8 724 km通组公路, 硬化4 578个30户以上村民组公路。2018年正在实施通组公路硬化4 500 km, 沟通1 977个30户以上村民组, 实现85%以上村民组通硬化路。2019年将实施通组硬化路1 431 km, 沟通1 508个30户以上村民组, 实现100%村民组通硬化路。“组组通”工程把对外主干道和内部通道相连接, 让乡村路成为畅通路、富民路, 实现了交通精准扶贫。建设与管理同等重要, 六盘水市遵循“四好农村路”原则, 即“要把农村公路建好, 更要管好、护好、运营好”。截至目前, 全市乡村公路管养总里程11 725 km (含以往乡路) , 其中, 县道2 860 km、乡道3 605 km、村道5 260 km。四通八达的乡村路为广大农民致富奔小康提供了保障、为六盘水乡村旅游提供了必要条件。

2 六盘水市乡村公路为全域游奠定基础

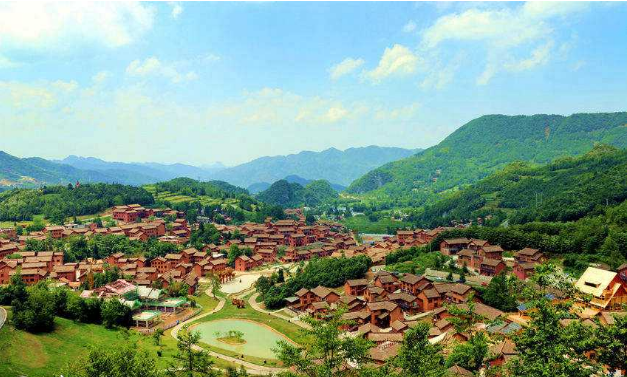

六盘水市位于贵州省西部乌蒙山区、云贵高原东部, 境内层峦叠嶂、沟壑纵横, 属典型的喀斯特地貌, 喀斯特山地面积占总面积的97%, 2017年森林覆盖率达52.77%。由于公路不发达, 使得这里原始地貌、自然景观保存完好, 茂密山林、幽静湖泊、千年洞穴“藏在深山人未识”。随着国家支持力度的加大, 尤其“组组通”工程实施后, 乡村旅游业得以快速发展。六盘水市的山、水、林、湖通过当地“三变”改革, 成为旅游资源, 伴随“组组通”实施, 六盘水市积极推进“全域旅游”, 把“盆景”变“风景”, 4个县 (市) 区全部入列国家全域旅游创建示范县。市委市政府立足喀斯特地貌, 变劣势为优势, 大力发展适合喀斯特地理环境的生态农业和山地特色旅游业, 逐步实施生态旅游工程, 实现生态种植21.38万hm2, 先后打造175个农旅一体化“生态旅游村寨”。实践表明, “组组通”工程为全域旅游奠定了坚实基础。

3 六盘水市乡村旅游优势

3.1 独特的气候条件

境内绝大部分处于云贵高原山地季风湿润气候区, 年均气温14~15℃, 夏季均温19.7℃, 冬季均温6.3℃, 可谓冬暖夏凉, 气候宜人。2005年获得国家气候学会颁发的《中国凉都•六盘水》证书, 是全国首个以气候命名的城市, 2013年被评为全国十大避暑旅游城市, 因为境内森林覆盖率较高, 先后获得“美丽中国•十大生态文明城市”“全国十佳绿色环保标志城市”称号。

3.2 丰富的旅游资源

六盘水市具有丰富而独特的旅游资源, 包括山、水、林、洞等。贵州境内最高峰韭菜坪逾2 900 m, 位于六盘水与毕节交界处, 是国内面积最大的野生韭菜花观赏地, 也是国家4A级景区;盘州市的娘娘山绵延数公里, 2条天山飞瀑从山顶奔泻山脚;六枝特区的牂牁江江面宽阔, 水流平缓, 据《史记》记载古夜郎人生活于此地;盘州市妥乐村有逾1 200株古银杏树, 一般树龄在300年以上, 树干高达数十米, 是世界上古银杏生长密度最高、保存最完好的地方;老厂万亩竹海, 平均海拔1 800 m, 面积达1 000 hm2以上, 游人用“风吹竹浪千万层, 涛声悦耳百鸟鸣”来形容竹海的美丽;玉舍国家级森林公园, 总面积3 342.27 hm2, 有林面积2 712 hm2, 有20 hm2保存完好的原始林, 森林覆盖率达90%以上, 林木种类繁多;盘州大洞遗址, 洞系总长度1 660 m, 遗址距今30万年以上, 是国务院第四批公布的重点文物保护单位。这些旅游景点像珍珠散落在乡村大地, 让人流连忘返。

3.3 深厚的民族文化

六盘水市少数民族文化资源丰富, 共有44个少数民族, 人口约84万, 其中有彝族、苗族、布依族、水族、白族、仡佬族等6个世居少数民族, 这些少数民族在特色文化上有服饰、戏剧、乐器、舞蹈等。苗族蜡染、彝族刺绣、白族舞蹈、苗族大筒箫、彝族铃铛舞、苗族芦笙舞等民族特色文化经过挖掘和扶持都已成为六盘水市独有的民族文化产品, 更是一张靓丽的旅游名片。

3.4 实行绿色有机种植

由于境内多为喀斯特地貌, 土地碎片化严重, 无法使用机耕, 绝大部分农民坚持牛耕。六盘水市的农民拒绝使用化肥, 春季用人力把自家牛粪、猪粪等家畜粪便背上山坡地, 粮食、蔬菜、水果生产一律使用农家肥, 既保持了原有的生态土壤, 又清洁了农村环境。农民选用非转基因种子种植, 几乎不使用农药, 高原种植, 阳光充足、山风流动, 加上无数的飞鸟盘旋于果园、菜地觅食, 是名副其实的利用自然生态及环境资源进行农业生产。农民采用原始种植方式, 摒弃农药、化肥、转基因而进行有机化生产, 使得农作物和农产品无害化, 产出的蔬菜、水果、粮食自然绿色有机。

3.5 舒适宜居

乡村振兴是新农村建设的升级版, 新农村建设在六盘水市实施多年, 已见成效, 如今在乡村振兴战略指导下的“组组通”工程使得乡村与过去不可同日而语。乡村水、电、路基础设施完善, 农民住房全部为砖瓦结构, 大部分依山傍水修建, 村庄路面硬化, 垃圾入箱, 污水集中处理, 绿树环抱, 空气清新, 小河绕村流淌。居室宽敞明亮, 通上自来水, 装上抽水马桶、宽带、数字电视等, 生活十分便利。

4 取得的成效

2017年以来六盘水市旅游人数达3 000.87万人次, 增长57.8%;其中, 接待国内游人数2 997.07万人次, 增长57.7%;接待入境游旅人数3 7979人次, 增长87.2%;实现旅游总收入200.49亿元, 增长60.8%。与此同时六盘水地区贫困人口从2013年的60.37万人减少到2017年的18.87万人, 贫困发生率由2013年的23.3%降至2017年的7%, 乡村旅游客观上加速了农民脱贫。(作者:梅桂英)