绿色生态园区规划策略和措施(附案例)

打造全新绿色生态大数据产业园区是建设新型数字基础设施的重要举措之一。以中国联通互联网应用创新基地为例,对园区生态规划、建筑节能减排技术进排行实证研究分析,提出在双碳战略指引下、在工艺要求基础上,适合数据中心园区“绿色生态”建设的策略,助力绿色生态大数据产业园区的建设推厂。

一、绿色生态园区规划策略

中国联通互联网应用创新基地在规划设计阶段实现了政策、工艺和建筑的有效结合。

1、总体布局策略

1.1 以“人”为本

园区整体布局以自然生态为依托,打破大规模的数据中心基地整体变化单调且无明显特征性的总体布局,充分考虑城市界面和内部生产组织关系。布局中尽可能大地将内部场地环境留给以人为活动主体的网管楼,将生产性的数据机房沿地块南北侧布置,形成完整、清晰、识别性强的城市形象。

1.2 充分利用原有地形

地块原始地形高差较大,项目采用退台式景观,将寄托美好寓意的“祥云”引入水景,塑造出绝佳的景观空间,同时有效减少了施工土方量。

1.3 塑造良好城市界面

东侧临城市道路是整个项目面向城市的公共界面,项目在东侧入口布置亲民广场,将城市公共性注入该地块,为市民休闲活动提供场所,最终形成人与自然共生、充满活力的园区。中国联通互联网应用创新基地总体布局和中国联通互联网应用创新基地鸟瞰效果分别如图2和图3所示。

图2 中国联通互联网应用创新基地总体布局图

图3 中国联通互联网应用创新基地鸟瞰效果图

2、建筑设计策略

2.1 较高的绿色建筑比例

在绿色建筑方面,项目中通信枢纽楼、IDC 数据机房实现绿建一星级目标,网管楼实现绿建二星级目标,绿色建筑星级要求的建筑面积比例达到 90% 以上。

2.2 合理的建筑布局

数据机房与动力中心之间、数据机房与网管楼之间均通过风雨廊联系,南方湿润多雨,该设计便于运维人员的日常使用。网管楼建筑首层局部架空,局部改善风环境。

2.3 注重人文环境

在形体设计方面,充分采用建筑美学。数据机房在形体处理上与动力中心相结合,从整体统一的建筑形象出发,结合了数据机房除了辅助房间需要开窗外,机房内不宜开窗的特点,开窗以少量竖窗为主,注重虚实掩映与体量的变化,并引入岭南元素——青灰砖在建筑立面中,实现了传统与现代的结合。

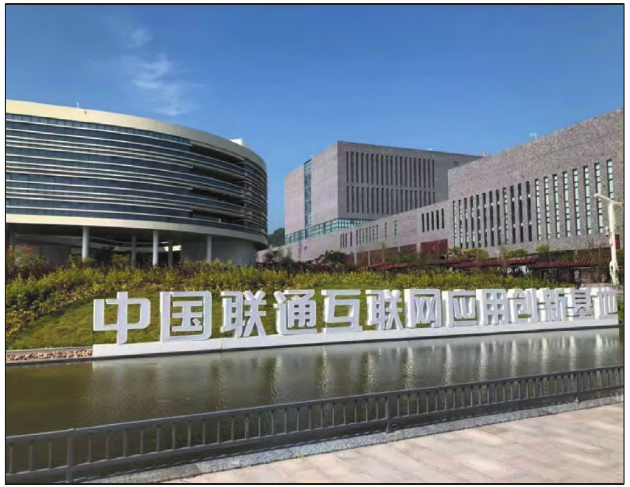

网管楼将云数据的“云”作为设计的出发点,通过流云般的横向线条体现建筑的流畅,折纸般的穿孔板体现建筑的轻盈,形成了行云流水之势。园区打破了建造数据生产基地的固有思维,新与旧的材质、自由的建筑形态,注重传承的同时充满了创新的活力,为园区带来了较好的感受。中国联通互联网应用创新基地网管楼效果图、中国联通互联网应用创新基地入口实景照片和中国联通互联网应用创新基地网管楼实景照片分别如图4、图5和图6所示。

3、建筑外环境设计策略

园区整体采用低影响开发理念,结合室外景观水池布置蓄冷水池和雨水回收池,下凹式绿地、屋面绿化与透水铺装相结合,达到绿色生态的效果。

图4 中国联通互联网应用创新基地网管楼效果图

图5 中国联通互联网应用创新基地入口实景照片

二、生态技术措施

本项目建筑类型主要是通信机房和数据中心,具有工艺性强、设备类型复杂的特点,如何将园区的生态理念与主要建筑的工艺性相结合是整个项目设计的重点与难点。只有因地制宜,科学分析,将两者完美结合,才能把理念变为现实,才能充分体现出生态的价值与意义。基于此,通过对工艺要求、设备选型、建筑结构、景观绿化、绿色建筑等多方面的分析与结合,创新性地形成以下主要的生态技术措施。

1、生态循环水系

结合广东湿润多雨、多台风的特点,整个园区采用生态循环水系系统,赋予绿地、景观海绵体的功能,充分缓解雨水对市政的压力,同时也使整个园区具备强大的蓄水、净水、排水的功能,创造一个生态的园区水环境。

在园区主入口广场,网管楼架空层下方设置一套生态循环的水系系统,不同于常规的水系,此水系将景观水池、雨水回收池、清水池、水蓄冷水池 4 种功能水相互串联,形成一套循环体系。

景观水池为浅水构造,水深为 400 mm 左右,内部放置喜水盆栽形成微生态滤床。雨水收集先进入雨水回收池,提升至微生态滤床处理,处理后的清水首先自流至景观水池,景观水池水满后溢流至绿化清水池,绿化清水池水满后溢流至雨水回收池。蓄水池和清水池合建于地下,中间以挡墙隔开,蓄水池和绿化清水池之间留一个溢流口,微生态滤床每天处理一定量的雨水,当天用不完的清水溢流至蓄水池,使蓄水池内的雨水不会因为长时间存放而变质。

整套系统在自动控制下运行,可根据气候变化及时调节水环境,提升了雨水收集量,节约了自来水补水量,调节了园区整体的微气候。同时清水池也为蓄冷水池提供了应急备用水量,增加了数据机房的工艺安全性。

2、下凹式绿地、雨水花园

下凹式绿地是指低于周围地面适当深度的绿地,提高下凹式绿地比例,一方面保证自身雨水不外排,另一方面周围地面地表径流能流入绿地入渗,通过径流蓄存实现雨水回用或通过渗滤处理用于灌溉。中国联通互联网应用创新基地下凹式绿地效果图和实景照片分别如图7和图8所示。

在具体设计时,如果仅将绿地下凹,并不能营造优美的景观生态环境,可以将下凹式绿地与景观、水系相结合,以雨水花园的形式来设计。雨水花园是自然形成或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、清洗用水。

雨水花园除了能够有效地进行雨水渗透之外,还能够有效地去除径流中的悬浮颗粒、有机污染物,可以调节环境中空气的湿度与温度等。雨水花园与传统的草坪景观相比,能够给人以新的景观感知与视觉感受,且建造成本较低,维护与管理比草坪简单。

下凹绿地和雨水花园作为景观绿化的主要呈现方式,既能够与园区整体生态规划理念相统一,又充分结合了土方平衡,开挖出的土方用于回填和垫高单体建筑的基坑,节约了投资,缩短了施工工期。

3、透水铺装

透水铺装是园区节约水资源、改善环境的重要措施,也是绿色建筑园区节水的发展方向之一。透水地面可以大量收集雨水、吸收地面扬尘,夏天比常规路面更凉爽,能有效补充小区地下水及缓解园区热导效应,实现园区雨天无路面积水,还能对雨水起到净化作用,下渗的雨水通过透水性铺装及下部透水垫层的过滤作用得到净化。通常停车场、道路和室外活动场地等,有一定承载力要求,多采用石材、砖、混凝土、砾石等为铺地材料,透水性能较差,雨水无法入渗,形成大量地面径流,增加城市排水系统的压力。透水铺装既能满足路用及铺地强度和耐久性要求,又能使雨水通过本身与铺装下基层相同的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。

在本园区的设计中,因数据中心建筑周边需要大量的室外设施、设备运输临时堆放场地,硬质铺地区域较多,给透水铺装带来了便利条件。同时结合不同道路、场地的承载力工艺要求,最终选定园区入口广场、建筑之间的设备运输临时堆放场地、绿化步行道、植草砖停车位等部位采用透水铺装,总体透水铺装比例约30%,既满足当地的生态要求,又增加了园区的排水能力,提高了数据中心建筑的抗洪防涝能力。(作者:王宇,吴江风,贺晓)