南京高新区发展现状及转型的四大瓶颈

本文在梳理南京高新区发展历程的基础上,厘清现今新区转型发展的限制因素,具体如下:

一、南京高新区发展概况

(一)高新区发展历程梳理

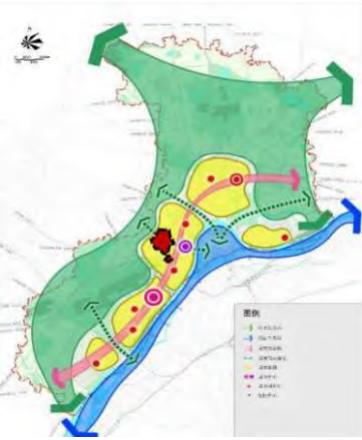

高新区位于南京江北新区产业发展轴中部(图 1),成立至今,经历了起步、发展、低谷、创新、转型等多个发展阶段,每个阶段的产业发展、城市空间风貌等都有其显著特征。

1. 起步阶段(1988—1991年)

1988 年,南京高新区成立,1991 年 3 月,国务院正式批准南京高新区为首批国家级高新区。此间,高新区处于起步阶段,产业发展缺乏基础,工作重点主要为基础设施、公共服务设施、管理机制等方面的建设。此时,产业投入不作为新区发展重点,总体资金投入回报率较低。

图 1 高新区于南京江北新区位置示意图

2. 发展阶段(1992—1996年)

作为一个相对独立的产业基地,高新区在前期大规模基础性设施建设的基础上,开始了产业方面的投资发展,前期主要依靠招商引资吸引企业进区,实现劳动力、资本、技术、管理等生产要素的初步集聚,以逐步提升片区的生产功能。

3. 低谷阶段(1997—2002年)

1997 年开始,因行政区划对区块的分割,提升了地区产业发展成本,高新区产业发展陷入低谷。此时,政府把发展目标转向了提升城市综合功能,通过加大公共服务投入改善投资环境,为下一轮产业发展提供铺垫。

4. 创新阶段(2003—2014年)

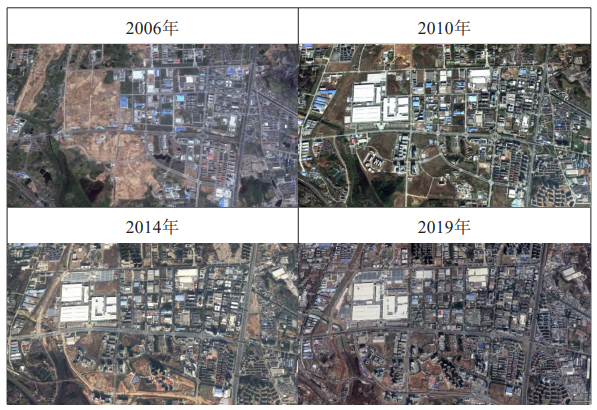

基于前期城市综合功能的提升,加上新区地域空间新拓展(图 2),一些高新技术企业开始入驻,高新区作为综合功能城市新区,开始了创新型产业发展。一方面,在行政区划调整背景下,高新区在空间与产业上实现与浦口区(2002年新设立)的联动发展 ;另一方面,受全球经济一体化发展影响,大量跨国公司入驻,为区域发展带来创新型生产要素;此外,高新区建立区域持续创新体系,成为全国重要的高新技术研发和产业化基地。

5. 转型阶段(2015年至今)

2015 年,国务院批复同意设立南京江北新区 ;2017 年,市政府重新调整江北新区空间架构,划分为直管区、共建区、协调区,高新区作为直管区进入转型发展期。此时,新区发展模式由“要素驱动”转为“创新驱动”,由过去粗放、外延增长模式,转为兼顾“规模、质量、生态、效益”的内涵式建设,建设空间由“分散扩张”向“结构优化”(图 2)转变。此外,新区发展更注重人性化基础设施建设、创新型产业载体建设,逐步推进旧城更新、实现生态环境整治、发展社会民生事业,实现新区向产城融合的“创新性科技新城”转变。

图 2 不同时期南京高新区核心片区影像对比示意图

二、高新区发展制约因素

高新区前期发展时间较长、产业基础深厚,转型难度较大,以产业为根本因素,用地、空间、配套等方面带来的影响,都依赖于产业转型才能解决。具体表现为 :产业类型混杂低端且附加值不高,再造血功能不强和长期传统产业发展导致用地粗放失衡、产业空间与居住空间“二元化”发展,集中配套服务不足、空间内涵与质量不高、空间风貌不佳等。

1. 产业发展类型混杂,内生造血薄弱

南京高新区产业类型多元,其中传统制造业比重过大,三产主要以房产开发及零售批发为主。同时,产业链发展不足——以中端制造环节为主,高附加值环节比例欠佳,四大特色产业(智能制造、软件与电子信息、生物医药、北斗卫星)与低端制造产业并存(饮料制造、矿物制造、橡胶与建材制造、化学材料制造)。先发产业优势逐步丧失,产业内生造血功能薄弱。

2. 存量用地占比较大,用地粗放低效

高新区传统产业发展时间较久,可盘活存量用地占比较高。一方面传统工业园发展模式下工业用地占比较高,产业类型低端,企业空间布局杂乱,产业产出及用地效率低下 ;另一方面,城中村、旧住宅区等整治难度大,用地效率低下且难以置换,阻碍城市进一步建设发展。

3. 公共配套空间分散,服务水平不高

产业与居住空间二元发展,空间质量不高。一方面居住用地分散,社区组织跨度大,教育、医疗、文化等设施无法形成服务核心,相应的社区配套设施也不集聚,直接导致总体量上配置不足,未来社区划分宜进行调整优化;另一方面,区内传统工业用地长期挤压居住,居住品质不高且人气低下,直接导致规模性商业配套不足,缺乏集中型商业设施,部分片区未从提升片区配套水平解决问题,而是通过外围零散配套满足基本服务需求,长远上降低了片区整体服务水平。

4. 空间通透性不畅,风貌品质不佳

工业用地于龙王山西南侧,软件园北侧集中分布 :一方面影响高新区中部东西向廊道通透性,阻碍新区开放空间塑造 ;另一方面,传统制造业会对地区生态造成持续污染。此外,棚户区和老旧住房空间风貌不佳,城市界面无法有效控制,风貌引导实施力弱。(作者:胡怡)

图 3 高新区核心区用地现状图