台湾农村六级化产业发展对大陆乡村振兴的启示——以台东县永安社区为例

【目的/意义】乡村振兴战略是新时期大陆农村发展的重要战略, 台湾花东地区六级化产业发展模式可为乡村振兴战略中的一二三产业融合发展提供借鉴。

【方法/过程】从六级产业论的视角, 运用文献研究法和田野调查法, 分析了台东永安社区农村六级化产业融合发展典型案例, 总结出永安社区产业融合发展的特征及对大陆乡村振兴战略的启示。

【结果/结论】研究发现, 永安社区通过突出文化特色、生态保育、品牌营造、居民参与等方式促进了产业融合发展。借鉴永安社区农村六级化产业融合发展经验, 提出促进产官学研合作、激活在地特色产业资源优势、提升乡村产业品牌效应、发挥村民基础性作用等启示。

【方法/过程】从六级产业论的视角, 运用文献研究法和田野调查法, 分析了台东永安社区农村六级化产业融合发展典型案例, 总结出永安社区产业融合发展的特征及对大陆乡村振兴战略的启示。

【结果/结论】研究发现, 永安社区通过突出文化特色、生态保育、品牌营造、居民参与等方式促进了产业融合发展。借鉴永安社区农村六级化产业融合发展经验, 提出促进产官学研合作、激活在地特色产业资源优势、提升乡村产业品牌效应、发挥村民基础性作用等启示。

党的十九大报告提出要实施乡村振兴战略, 促进农村一二三产业融合。在乡村振兴战略“二十字”的总要求中, “产业兴旺”摆在首位, 突出了产业在乡村振兴战略中的核心地位, 也意味着农村产业发展进入了融合发展的新阶段。农村一二三产业融合发展成为中国乡村振兴、摆脱农村发展困境与解决三农问题的重要途径。自从2015年中央一号文件提出推进农村一二三产业融合发展以来, 大陆农村产业融合持续推进, 但仍处于初级阶段, 存在农村各产业之间融合水平低、农业多功能性挖掘不够、融合链条短、增加值低等问题。我国台湾地区以六级化产业为重点的乡村产业融合政策, 有力助推了台湾农业升级和再生, 对于大陆地区实施乡村振兴战略和加快推进农村产业融合具有启示作用。因此, 本文在分析对比大陆与台湾农村产业融合发展政策与实践的基础上, 结合台东永安社区产业融合发展案例, 总结借鉴台湾农村六级化产业发展的经验, 总结其对大陆乡村振兴特别是产业融合发展的启示。

1 两岸农村产业融合相关政策比较分析

1.1 大陆农村产业融合发展相关政策的提出和历程

大陆在经济快速发展、加速城镇化的过程中, 相伴随的是农村发展相对滞后。许多青年劳动力涌入城市, 农村人口稀少, 逐渐呈现空心化的趋势。农民老龄化现象尤为严重, 农业经营因劳动力流失而滞缓, 乡村发展面临凋敝、衰落。为解决“三农”问题, 大陆先后提出了“社会主义新农村建设” (2005) 、“乡村振兴战略” (2017) , 政策重点从社会主义新农村的“生产发展”升级为乡村振兴的“产业兴旺”。

乡村产业发展一直是乡村治理的关键问题, 但随着整体产业发展, 不同阶段有着不同的内涵。针对存在产业融合发展层次较低、融合主体带动能力较弱、相关基础设施建设滞后等问题, 2015年中央一号文件首次提出推动一二三产业融合发展。党的十九大提出乡村振兴战略, 把产业融合发展作为乡村振兴的重要路径, 对加快构建现代农业体系作出了新要求[3]。2018年中央一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》进一步指出, 要加快构建农村一二三产业融合发展体系, 发挥农业多功能性, 实现产业链和价值链的延长和提升。农村一二三产业融合发展, 是“三农”理论政策的创新和发展, 是乡村振兴的重要途径, 也是促进城乡融合发展的重要举措。

1.2 台湾农村六级化产业发展相关政策的提出和历程

台湾“社区营造”、“农村再生”等政策是农村“六级化产业”政策的重要基础。台湾社区营造早期由“内政部”在1968年颁布《社区发展工作纲要》时提出, 自1994年“行政院文化建设委员会”推动“社区总体营造计划”, 迄今已完成两期计划。社区营造旨在不断通过空间、产业与文艺活动的交融来激发和提升地方社区公民对共同体的自主意识, 以重建一个新的公民社会。2010年, 由“农委会水土保持局”主持的“农村再生条例”, 在农村环境改善、人力培育、可持续发展和产业发展等方面取得了一定成果。这两项政策为台湾农村三产的融合发展提供了政策保障, 使农村活力逐渐被激发。

与北部和西部地区城市群的较早发展相比, 台湾东部偏乡地区存在产业凋敝、特色流失、青年人口外流等问题, 六级化产业政策由此应运而生。“六级化产业”是由日本学者在2012年台湾高雄举办的南方农业论坛上引至台湾。台湾“发展委员会”于2014年首次颁布《花东产业六级化发展方案》, 提出花东地区应善用有机农业的发展优势, 推动文化创意、观光休闲相关产业的发展。

1.3 两岸农村产业融合相关政策的相似性

台湾花东地区的“六级化产业”方案与大陆乡村产业融合发展的政策具有内在相似性, 两者都存在城市化带来的农村空心化、老龄化、青年人才外流等乡村衰落现象, 都试图通过顶层设计相关政策来解决该问题 (图1) 。但台湾早于大陆进入现代化发展进程, 更早面临上述问题, 其提出的政策尤其是“六级化产业”具有多层面的内涵, 对于当下大陆的乡村振兴战略的实施具有借鉴意义。

2 六级化产业理论、机制、运用及案例分析

2.1 六级化产业理论及作用机制

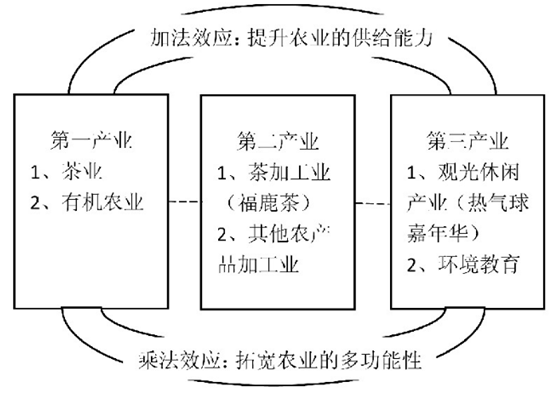

“六级化产业”理论是日本学者今村奈良臣首次提出的。该理论旨在通过农村产业融合, 鼓励农户重拾农业多功能性, 发挥一、二、三产业相互延伸与融合的“1+2+3=6”、“1×2×3=6”的加法效应和乘法效应[5]。

加法效应和乘法效应相互促进, 能够实现基于农业多功能与产业链的价值增值。首先, 加法效应通过产业之间的接续串联, 提升了农业供给能力, 增加了农业的产出, 实现了延长产业链、创造新供给, 以及高效创收;通过构建农业产业体系, 打造具有在地特色的产品, 形成品牌效应。其次, 乘法效应培育以六级产业为标志的新业态, 不仅体现了农业第一产业的价值生产, 还体现出农业多功能性的价值生产, 从而实现拓宽农业的多功能性。通过创造新业态, 让农村产业在经济、政治、文化、社会、生态等五个层面充分发挥功能, 实现价值增值。

图1 大陆与台湾农村发展面临的困境与主要对策图

总之, 农村产业融合需在加法效应和乘法效应共同作用下促进农村产业深度融合, 实现农业价值增值。没有加法效应, 农业不会提供新供给, 新业态也就失去了发展基础, 同样, 没有乘法效应, 农业难以拓展新业态, 满足新需求。六级化产业的加法效应和乘法效应, 能够将农业初级产品的利润提升到销售农产品加工业层次, 并与休闲旅游、文化教育、生态保护等服务业共同融合发展、整合推进, 最终形成新的产业形态, 达到农产品的附加值回归农事者的良性循环。

2.2 六级化产业理论在台湾的运用

《花东产业六级化发展方案》 (2014) 是“六级化产业”在台湾的成功实践。长久以来, 台东县永安社区位于经济发展滞后的花东地区, 受限于地理环境及市场经济规模, 产业发展较为落后。但在农业相关领域, 花东地区具有得天独厚的条件, 较少的开发使当地保留有良好的生态风貌和特色自然景观, 再加上原住民族群文化的优势, 孕育了独具特色的地方产业[7]。在六级化产业发展方案的引导下, 农民通过自主劳动, 利用在第一产业所收获的财富进行加工和制造, 促进第二产业的发展, 同时, 旅游观光等第三产业的兴起为村民提供了充分的就业机会和收入。在“六级化产业”实施后, 花东地区的特色产业被带动起来, 使得一二三产业不再是分割的产业, 而是通过产业融合形成叠加、立体的新业态, 达到“1+2+3=6”、“1×2×3=6”的效应。六级化产业发展不仅致力于提高农业技术水平, 完善农业社会化服务体系, 为农业生产者提供产前、产中、产后的服务, 还重视休闲旅游业的可持续发展和发挥农村产业社会教育功能, 促进了农业产业链的延伸和价值提升。

2.3 台东县永安社区六级化产业发展的案例分析

2.3.1永安社区概况

永安社区坐落于风景秀丽的台东县鹿野乡花东纵谷南段, 区内地形多为台地、丘陵及河阶平原。社区总面积为15.10km2, 总人口为1670人 (2017年6月统计数据) , 是鹿野乡人口最密集的村庄。社区居民分散居住于永昌等9个聚落中, 由闽南人、客家人、阿美族等共同组成[8], 因多元族群的融入显得具有开放性和包容性。

早期的永安社区因坡地较多开发不易, 且旱灾频发, 收益不佳, 村民生活生产实属不易。1960年起, 随着鹿寮溪南岸河川地的开垦, 村民开始种植茶树, 茶园面积日益扩大。早期积累的茶产业资本为现今的茶叶销售、观光茶园奠定了基础。在乡贤和有志之士的推动下, 永安社区于1993年成立永安社区发展协会, 并于2001年正式开始社区营造工作。通过近10年的社区营造、农村再生, 永安社区不仅成为东台湾最大的茶乡, 茶产业、观光茶园的发展也日益兴盛, 备受瞩目的高台热气球嘉年华和飞行伞体验等观光休闲产业使永安社区逐渐成为台东县发展最有特色的农村社区。近年来, 永安社区陆续获得“台湾绩优社区”、“台湾环境模范社区”、“台湾深度旅游社区”等荣誉, 并在台湾首届金牌农村竞赛 (2017年) 中获得优胜奖。

2.3.2永安社区六级化产业融合发展的探索

2014年《花东产业六级化发展方案》发布后, 永安社区利用一级产业 (茶业、有机农业) 的发展优势, 结合第二产业 (茶加工产业、相关加工业) 与第三产业 (观光休闲业) 的发展契机, 以强化产业六级化的合作链为主要规划理念, 助力永安社区进行产业整合及营销拓展。永安社区六级化产业发展模式详见图2。

图2 永安社区六级化产业发展模式图

2.3.2.1突出文化特色, 促进当地茶产业升级

永安社区地理位置、气候条件和土壤酸性等方面都很适合茶叶的生长, 是东台湾最大的茶乡。早期以发展红茶为重点, 后因红茶生产过剩, 逐步转移到乌龙茶、佛手茶和金萱茶等小叶种茶的种植。为了加大茶产业的品牌效应, 永安社区发展协会建设了一批产业文化休闲空间, 以促进茶产业从种植和简单加工向精深加工和观光休闲领域转型。创建于1971年的新元昌制茶工厂因应时代变迁转型为新元昌红茶产业文化馆, 突出茶产业的文化和体验;鹿茶制茶体验营可在导览解说员的带领下深度体验精湛的制茶过程和制茶技艺;高台观光茶园通过自行研发在地福鹿茶及相关副产品, 开展“茶叶风味餐”等活动, 吸引大量游客品茗、购茶和休闲。永安社区茶产业的升级, 不只是生产更有机、精致的茶叶, 更在产品的外观设计和品牌塑造上体现了原住民民族和客家文化, 并将茶文化融入到教育、休闲等业态中, 达到了六级化产业的最佳效果。

2.3.2.2突出生态保育, 以环境教育反哺农业永续发展

永安社区在社区营造和农村再生政策的背景下, 农村整体发展环境有所改善, 农业永续发展的基础不断强化。永安社区于2010年起连续3年执行环保小学堂计划, 希望通过环境教育吸引更多的游客前来参观。其规划建设的“环境教育园区”曾获得台湾环境教育社区组优胜奖。环境教育园区十分注重永续发展产业, 通过多套特色环境教育课程方案, 将第三产业的经营反哺到第一、二产业上。其中, 在“来去鹿野找茶”的课程中, 学员在采茶、参观制茶、体验茶园和茶工厂的管理等过程中, 推动了茶业生产和相关文创产品的营销;“有机初体验”课程所依托的鹿园有机生态农场, 面积将近4hm2, 是鹿野地区第一个观光果园, 旨在通过农业旅游体验活动推动食农教育, 带动有机水果、蔬菜的生产和销售。永安社区突出生态保育, 将观光休闲产业所带来的利润反哺到农业和农产品加工业上, 促进了农业低碳化发展, 维护了农村生态环境, 实现了农业产业的可持续发展。

2.3.2.3突出品牌营造, 实现地域价值多元拓展

永安社区的休闲观光产业不仅融合了富有小资情怀的观光茶园, 生态气息浓厚且寓教于乐的玉龙泉生态步道, 更有冒险刺激的高台飞行伞体验以及品牌化的高台热气球展演。鹿野高台的大草坪面积超7hm2, 是花东纵谷知名的景点, 也是台湾最大的飞行伞体验中心。每年夏天在鹿野高台登场的热气球嘉年华活动, 吸引了许多游客前来“朝圣”。此外, 永安社区发展协会还推出了一个地域性品牌———“2626市集”。每周六在武陵绿色隧道开展常态性农村假日市集, 成为了多元开放的环保、创意、在地生产、手作等产业融合发展的营销平台[9]。各种休闲品牌活动有力地推动了农产品加工业和休闲产业的发展, 增强了居民对社区发展的自信心, 促进了在地经济的发展。

2.3.2.4突出居民参与, 实现产业发展和社区互动

居民对社区土地环境、空间景观、自然生态、人文教育、休闲娱乐、秩序安全等领域的主动参与和建设, 加速了永安社区的六级化产业的融合发展。基于社区营造和农村再生等政策的引导和推动, 居民能够在自己的社区创造财富、收获幸福感, 这不断激励社区居民更加积极地参与社区事务。通往永安社区会议大厅的楼梯墙壁上体现地域产业文化的陶瓷壁画, 不仅是在地居民对空间景观的匠心改造, 更是社区居民参与社区事务的有力体现;被各大新闻媒体赞誉的玉龙泉生态步道“五百元”生态厕所, 体现了社区居民用生态旋律表达对这片土地热爱与关怀, 彰显着生态文化和环境教育的重要性。居民是永安社区发展的创造人, 更是受益人, 社区居民对公共事务的参与, 能够在满足自身需求的同时实现社区价值, 进而促进永安社区产业融合发展。

3 对大陆乡村振兴战略的启示

3.1 促进“产官学研”合作, 打造产业融合发展共同体

台湾六级化产业发展强调突出文化特色, 将文化融入产官学研, 以更好地推动农村产业融合。乡村振兴需要多个利益相关者的共同努力, 充分整合在地“产官学研”资源, 最大化推动产业跨域合作价值发展。“产”即提高第一产业的产量与质量, 调整生产方式, 加快构建现代农业产业体系, 尊重不同乡村资源禀赋的基础, 进一步实现差异化的产业发展。“官”即政府提供政策支持和资金补助, 完善乡村基础设施建设, 为乡村振兴建设注入人力、资金、土地等配套措施, 创立乡村产业融合先行示范区, 鼓励一二三产业融合发展。“学”即由在地大学开展乡村产业发展与创业培训课程, 进行理论和实践指导, 为所在地区生源地的大学生提供政策支持, 鼓励大学生返乡创业, 带动乡村活力。“研”即鼓励在地专业科研团队为乡村进行科学规划, 长远有高度地把握乡村发展战略, 根据乡村一二三产业的在地基础, 探索发展路径。透过“产官学研”合作, 能够打造产业融合发展共同体, 科学高效地推动乡村振兴。

3.2 激活在地特色产业资源优势, 打造生态产业体系

台湾六级化产业发展着重突出生态保育, 而乡村振兴战略的总要求也强调了“生态宜居”的重要性。保护乡村生态系统, 实现人与自然和谐共生, 用生态文明的理念激活在地特色产业资源优势尤为必要。回归乡村本身, 深度挖掘乡村的独特之处, 应建立在保护自然、顺应自然、敬畏自然的生态文明理念基础上, 因地制宜地制定发展方案。第一产业的生产需与自然生态环境相融合, 实现产量和质量的平衡。发挥地方特色, 融入在地历史文化底蕴, 以文化创意带动农业产业拓展价值链。在充分发挥第一产业和第二产业的基础上, 推动乡村文化旅游、休闲观光等业态发展, 发展具有生态特色的第三产业, 推动一二三产业的联动群聚发展。

3.3 构建完善的“互联网+文化+产业”平台, 提升乡村产业品牌效应

台湾六级化产业发展通过突出品牌营造, 实现了地域价值多元拓展。互联网事业的蓬勃发展是乡村经济发展的助推器。近年来, 随着农村淘宝等农村电商平台的引入, 许多农户逐渐拓宽了农产品的销售渠道, 但也存在农村电商管理团队人才匮乏、电商经营层次低等问题。因而, 可借鉴台湾农村再生计划, 为村民开办电商经营和品牌文化升级的课程, 丰富完善农产品营销模式, 提升产品品牌内涵。从村域层面, 可发挥在地特色和优势, 邀请艺术团队到乡村取景拍摄宣传片、纪录片、微电影、电影等传媒作品, 以文化点亮乡村特色, 创造网红话题, 提升知名度, 以提升乡村产业品牌效应。

3.4 加强引导和支持, 发挥村民在产业融合发展中的基础性作用

台湾六级化产业发展着重突出居民参与, 而乡村振兴战略发展的关键是回归乡村本身、促进人的兴旺、发挥村民基础性作用。应加强引导, 使村民意识到农村产业的升级与融合发展不仅是需要政府的政策导向, 还是需要社会各界力量的共同协作方可实现的过程。村民是最了解自己乡村的主体, 其自发的创造力和执行力更能促进乡村一二三产业的融合发展, 进而促进产业兴旺和乡村振兴。在乡村发展中可以探索采取村民自主参与规划实践、主动参与监督等方式, 充分调动村民积极性, 从村民心底唤醒振兴乡村的使命感。(作者:赵阳 郑永平)