我国首个“国际慢城”——高淳桠溪是如何玩好乡村振兴的?

“乡村振兴”战略的提出, 将乡村问题的解决置于一个新的战略制高点上。乡村的振兴不仅是乡村内生发展的需要, 也是乡村外部群体追求田园式乡村生活的需要。我国首个“国际慢城”——高淳桠溪作为一个新的地域空间, 就是顺应这一要求对原始空间进行设计与再造的结果。它代表了与城市发展迥异的乡村复兴道路, 但在改造过程中也不可避免地存在着绝对空间碎片化、抽象空间阶层化、差异性空间倒置化的问题。因此, 要妥善处理好乡村“慢”发展与社会快速现代化之间的张力, 重建乡村发展秩序, 维护乡村空间正义, 最大化地挖掘乡村空间的附加值。

中共十九大报告中所提出的“乡村振兴”战略, 为“三农问题”的解决开启了一个新思路。不同于以往提出的“新农村建设”、“美丽乡村建设”, “乡村振兴”战略以更加高屋建瓴式的提法, 对新时代下城乡融合发展提出了新的期许。在这一发展框架下, 乡村发展不应只是城市发展的附属品, 更不应在发展路径上与城市发展亦步亦趋, 而应走更具自我竞争力、极富地方特色的振兴之路。在这一点上, 我国首个“国际慢城”———高湾桠溪的空间实践, 可谓是国内乡村振兴发展方面的先驱, 其通过对传统乡村“慢”价值的重新发现及其现代性的重构, 使“慢”乡村也可以在快速城镇化的进程中寻求到自我的价值增长点。但是在这一“慢潮流”的复兴过程中, 也存在着一些不容忽视的问题。正视和解决这些问题, 有助于今后“乡村振兴”工作的开展以及乡村地域空间的现代化改造。

地域空间再造:乡村振兴中的难题

乡村是一个空间地域系统, 一般包括乡 (镇) 域地理空间与村域地理空间。[1]众所周知, 乡村是农业社会的根基, 孕育了悠久而又厚重的农耕文明。乡村也是与城市共生共荣的重要一极。然而, 伴随着城市化、工业化和现代化的推进, 乡村逐渐走向衰落。早在20世纪二三十年代, 中国“乡村建设学派”就曾指出, 中国的社会问题主要是乡村问题, 并将乡村衰败归结为“文化失调”与“愚穷弱私”。[2]当前, 乡村衰落主要表现为乡村过疏化 (空心化) 、农业边缘化、农民老龄化。在城市化的强力推动下, 乡村正在经历从“农民的终结”到“村落的终结”的剧变。[3]但随之而来的问题是, 农民被动上楼、生活成本上升、熟人社会解体、村落文化遭到破坏等。于是, 如何更好地推进乡村的建设与发展, 就成为一个重要的议题。从西方和东亚的经验来看, 不论是20世纪60年代美国的新城镇开发建设、英国的农村中心村建设、法国的“农村振兴计划”, 还是70年代韩国、日本推行的“新农村运动”、“村镇综合建设示范工程”, 都具有一定的借鉴意义。尤其是日本在乡村建设过程中提出的“一村一品”[4]模式, 被广为接受、影响较大。当前我国在借鉴上述经验推进乡村振兴方面, 也取得了一些经验。例如, 特色小镇打造的“一镇一特色”在一定意义上便是“一村一品”的升级版。但与此同时, 乡村建设也不可避免地存在盲目借鉴、简单模仿, 商业化开发过度和地域特色文化失真、片面追求“形象工程”等问题, 从而偏离了发展的方向, 导致了乡村发展的异化现象。

那么, 在一个乡村地域范围内推进新农村建设或特色小镇建设, 如何在找准特色的前提下做到既能够促进当地经济发展与民生改善, 又能够保留乡村风貌和乡土文化, 是需要解决的问题。本文以一个乡村地域范围内的空间再造———桠溪“国际慢城”为案例, 试图通过对该案例的剖析, 来回应当前推进乡村振兴与发展的两难问题。

“慢城”经验:空间生产中传统与现代要素的融合

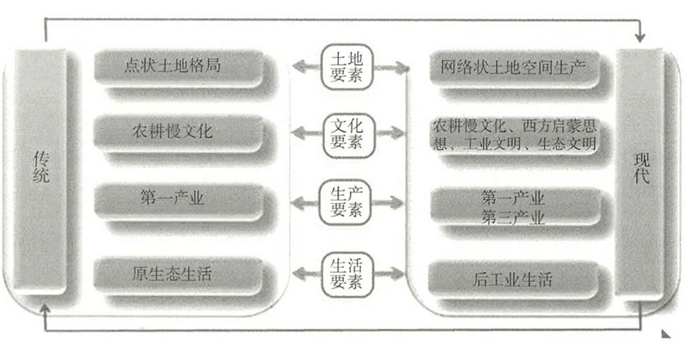

“慢城”打造工程中所谓的“城”并不是字面意义上的城市建设, 而是与大规模城市扩张反其道而行的就地城镇化。上世纪西方“慢城运动”兴起之初, 将人口5万以下的城镇、村庄或社区定义为“慢城”的规划建设范围, 将“慢”发展的理念融于小而精的区域发展中。在其所建构的“慢”空间里, 没有污染、噪音、广告牌、霓虹灯, 也没有行色匆匆的路人和川流不息的汽车, 有的只是悠然自得的慢食、慢出行和慢文化交流。桠溪国际“慢城”的成功打造, 使得该地原本深藏于丘陵地区的村庄聚落, 一跃成为了国际知名的“慢村落”。在这里, 乡村地域的农耕模式与现代要素实现了有机融合, 迸发出了新的生命力, 孕育了新的增长点。 (图1) 桠溪国际“慢城”也因此探索出了一条城乡融合发展的道路。

(一) 土地:点状布局与网状布局互构

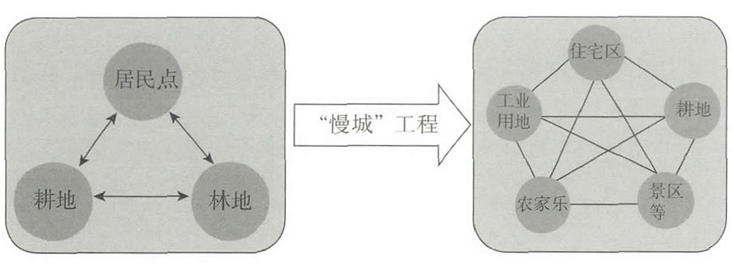

“土地是人类建构生存空间的基座”[5], 也是乡村发展的基本要素。在“慢城”建成之前, 当地的土地布局和利用较为简单, 主要分为耕地、林地 (山地) 、居民点用地, 居民点分布也较为散落且交通不便。2005年, 地方政府修建了一条长约48公里的柏油马路, 贯通了各个村落;并在各村落交通的连接点上设计出了多条慢行路线, 不仅有专供车辆通行的现代化大道, 还设有专门的自行车道、徒行步道, 打造出了一条极富乡村特色的骑行与步行互动的生态游线路线, 形成了通畅的交通网络。与此同时, 在各交通路线的节点上, 也聚集了一批富有特色的农家乐、生态区和人造自然景区。这极大地带动了“慢城”域内生态旅游资本的流通与运转。这一点线结合的村庄网络空间格局, 打破了原有的土地利用格局, 乡村土地的功能在“慢城”版图下得以实现多样化。 (图2) 是故, 土地不再只具有单一的农作物生产价值, 更兼具了商业开发与休闲服务的潜能。土地利用嵌入现代化商业与服务业资本运营中, 突破了单一化的土地耕作与利用方式, 传统农业在多维的生态旅游空间开发中找到了新的契合点。耕作不再只是为了自给自足, 也是为了满足打造观赏类自然作物景观的需求。

(二) 文化:农耕文明与现代文明互融

文化复兴是乡村振兴过程中一个不可回避的话题, “如果说乡村传统产业与现代产业融合是为了乡村发展塑形的话, 那么文化发展则是为了乡村复兴塑魂, 是乡村永葆其独特魅力的核心所在。”[6]“慢城”的案例之所以能够成功, 与其关注农耕文化的创新, 并形成了一种独具特色的乡村“慢文化输出”密不可分。“慢文化”最初的发展源头可追溯至西方文化的启蒙思想当中, 其崇尚自由、追求个性解放的西方文化价值观经过传统乡村文化的嫁接落地生根, 成为后现代城市居民眼中的新风尚。原先农村中随处可见的油菜花地、茶园、葡萄园等农作物种植, 如今改头换面成为城市人争先体验的农家休闲项目基地;“慢城”中所保留的徽派建筑、古吴语发音、传统手工艺及地方菜系都变成了稀罕物;“跳五猖”“大马灯”“送春”等古老的文化活动也都发展成为现代创意性的旅游文化节目。古老的农村文化与舶来的“慢城”文化有机融合, 经过这一“慢”发展理念发酵过后的农村不再是衰败和落后的代名词, 传统农耕文明与现代工业文明、生态文明在狭小的乡村地域空间内实现了巧妙结合, 进一步提升了“慢城”美丽乡村建设的品质。

图1“慢城”空间生产中的要素融合

图2“慢城”土地利用方式变迁

(三) 生产:传统农业与现代产业互促

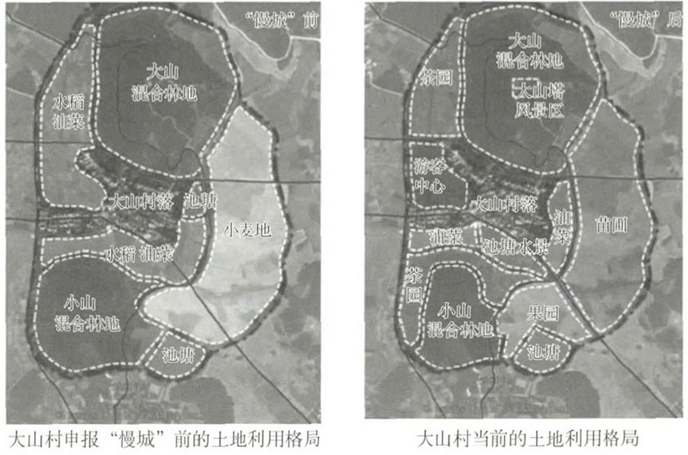

“慢城”品牌兴起之前的桠溪, 单纯地以第一产业发展为主要依靠。被冠以“慢城”品牌之后, 产业发展开始逐步转型, 农业依托其天然的地理环境优势向休闲观光农产业过渡。与旅游消费相结合之后的传统农业, 不再是一个低收入、低保障的落后标志, 转而成为一个极具市场开发价值的农村新经济增长点。在这一农业产业化转型的推动之下, “慢城”的村庄功能也完成了“由居住+农业组合”向“居住+农业+服务功能”的转化。村庄的服务业空间经历了从无到有、再到急剧膨胀的过程, 以家庭为主要单位的农家乐餐饮、客栈已占据了主要的服务型空间。[7]这一点在处于“慢城”中心地带的大山村身上体现得尤为明显, 从大山村前后的土地利用格局上 (图3) , 我们可以明显看出“慢城”发展后的大山村产业构成已明显趋于多样化, 生态观赏型农作物的种植已占据了大山村传统经济型农作物种植的大半壁江山, 服务业、生态旅游业等第三产业的发展全面交织于传统农业发展的空间之中。在“旅游+”思维概念的引导之下, 类似于毛竹、油菜花、茶叶这类看似普通的农产品种植也焕发出新的市场活力, 获得了更高的农产品附加值。

(四) 生活:原生态与后工业生活互嵌

“慢城”生态旅游产业兴起的同时, 也带动了服务业在村庄空间中的发展, 服务性经济的收益几近占据了“慢城”收入的80%。丹尼尔•贝尔曾经将这种以服务性经济为主要支撑的时代归结为后工业时代。“慢城”现今的经济社会发展无疑是迈入了后工业时代当中, 后工业化的生活使得人们对于个体的身心解放、人与自然之间的和谐发展更为关注。工业化社会下各种转基因、农药化肥泛滥的时代, 在这里已成为了过去式。“慢城”生活开始寻求的是一种返璞归真的自然旨趣。在农作物种植过程中, 会采用以人工捉虫代替农药治虫、以有机肥料代替化学肥料的农作物培育方式, 看似是农业技术水平上的倒退, 回到了原始农耕生活时期———农民们生产技术水平低下的阶段。但实际上这种选择性的倒退更代表着人们对于原始绿色无污染生活的向往, 预示着人类在追求生态文明层面上的进步。这一“逆向”发展现象的存在, 也在一定程度上说明了:在经济发展到一定水平之后, 经济发展也需要为人类生活本身让步。只有生活充分建立在以人为本基础之上的“慢”空间中, 人们才不会感受到被异化为“非人”, 空间也不会是“物的牢笼”, 而是更具归属感与亲近感的家园。[9]是故, 后工业生活时代的出现并不是向原始生活方式的倒退, 而是对于原始生活精神的一种再生与创造。“慢城”的出现在一定程度上而言, 是后工业化时代人们为逃离城市压力所开掘出来的一块生态“乌托邦”。

图3 大山村申报“慢城”前后产业占地格局对

“慢城”问题聚焦:空间视角下传统与现代的碰撞

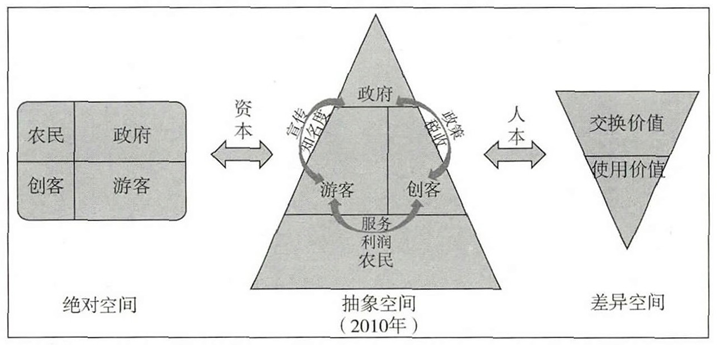

桠溪镇“慢城”模式的实践经验表明, 传统和现代两种不同类型的要素在同一空间里实现了共存, 这为乡村的振兴发展提供了启发和借鉴。但与此同时, 在地域空间重构的过程中伴随着资本的输入、空间资源的争夺、多方利益的冲突, 一些问题和矛盾也开始显现。依据列斐伏尔对空间演化的三个阶段 (1) 的划分, “慢城”的空间生产实践相应地也存在绝对空间的碎片化、抽象空间的阶层化、差异空间的倒置化的问题 (图4) , 制约了“慢城”的可持续发展。

(一) 绝对空间碎片化

所谓“绝对空间”在列斐伏尔看来是原始的、最自然、本真的空间状态。“它发源于农牧空间, 是最初由农民、牧民或半游牧民占领并使用的空间。”这一空间状态的描述, 与桠溪镇在申请国际“慢城”之前的空间构成基本类似。在成为“慢城”之前, 这里的空间完全是由当地农民所占有和使用的纯天然物理性空间。依靠当地村民的传统种植业, 处于丘陵地区的偏僻乡村基本能够自给自足。2010年之后, 空间内主体悄然发生了变化。最先介入的是地方政府, 政府部门按照规划设计方案倾力打造“国际慢城”地标名片。在政府招商引资等政策性优惠之下, 大量带有资本属性的本土和外来创客开始侵入“慢城”的绝对空间。这些创客有些是从土地上解放出来的当地农民, 有些是外出务工回流的农民工群体, 当然也有些是看中了“慢城”的发展前景, 想要在“慢城”原始空间开发中分一杯羹的外来投资者。利益的聚合将原本身份迥异的各类群体牢牢吸附在了同一空间中。“慢城”建成后, 众多游客纷至沓来。这样, 政府、创客、游客分别以自己独有的形式占据并改造了“慢城”的空间。桠溪镇传统农业发展的渐近范式宣告终结, 整体化的绝对空间随之打破, 一个复杂性的碎片化空间初见端倪。这一空间形象的转变印证了后现代地理学家苏贾所言, “空间在其本身也许是原始赐予的, 但空间的组织和意义却是社会变化、社会转型和社会经验的产物”[10]。当政府开始规划打造“慢城”形象, 经营者和游客们拿到“慢城”入场券后, 农民便不再在“慢城”空间中享有主导话语权, 原有单纯的农耕生产生活空间开始在资本逻辑的引导下四分五裂为一个个散见的休闲娱乐度假中心、农家乐、观光景区等。而创客们又会为了迎合消费需求, 按照游客臆想中的“慢城”形象随意在“慢城”蓝图上增添修饰, 使得原本是属于当地人生产生活的空间, 越来越演变为外地人短暂休闲服务的娱乐性空间。当地人的生存空间遭到了严重挤压, 外来游客们反客为主, 空间当中主客体格局存在着严重的错位。农民在“慢城”空间改造过程中感受到的相对剥夺感日益加重。

图4 桠溪镇“慢城”空间结构示意图

(二) 抽象空间阶层化

“抽象空间”是由资本主导以及国家管理和控制的空间, 该种类型空间的存在通常被认为是一种政治化的工具, 用以表达政府的意志。“作为暴力和战争的产物, 它是政治的;作为国家建构的结果, 它是制度化了的。”[11]抽象空间对应的是资本主义社会形态, 在空间生产上具有碎片化、同质化、等级化的倾向。[12]随着政府和空间经营者的进场, “慢城”开始由原先的绝对空间向政府主导话语权下的抽象空间转化。“慢城运动”在高淳全面开展的初期, 正是依靠着政府带有偏好性的政策帮扶带动起来的。第一批农家乐试点, 采用的就是政府统一装修和培训的模式。在这6个试点打造完成后, 政府就开始逐渐退出了“慢城”空间的营造工程, 将具体事务交由新成立的“国际慢城管委会”进行管理。而管委会各部门的主要负责人仍由县政府对口部门的副局长担任。这一领导格局的设置使得政府无疑成为了这场“慢城”改造运动当中最具有话语权的角色。但这种自上而下的空间治理模式因其主观偏好, 而导致资源配置不均或政策上厚此薄彼。第一批“吃螃蟹”的6家农家乐因起步早并得到政府扶持而发展得较好, 逐步成为了行业当中的龙头。而后期自发兴起的农家乐无形中成为了前期政府帮扶模式的附庸者。那些与政府部门走得较近、入行较早的农家乐经营者们由于掌握着更多的空间资源, 也更容易承接到政府合作经营项目。相比而言, 一些缺少政府帮扶背景、入行较晚的经营者想要跻身“慢城”主流的旅游市场资本循环当中, 比较困难。经营者内部也因空间资本的分配不均产生了阶层分化。尽管如此, 每年本地还是会有大量自主创业的农民群体投身于“慢城”的旅游产业之中, 农民因旅游产业的获益较之5年前增长了近三倍。[13]而那些完全依靠种植业生存的农民群体, 被视为“慢城”当中最不赚钱、最没有地位的群体。

(三) 差异性空间倒置化

差异性空间是对抽象空间的超越, 与后资本主义时代相对应。差异性空间的生产, “意味着私有财产以及国家对空间之政治性支配的终结, 这又意指从支配到居有的转变, 以及使用优先于交换”[14]。差异性空间一方面消解了空间的同质性, 另一方面强调了作为使用者的空间权利和价值。从慢城的空间生产来看, 慢城通过“农业慢城+文化慢城+健康慢城”的方式, 打造了一条与快速城市化发展迥异的道路, 同时也将原先生存型的种植业转变为观赏型、经营型农业。然而, “慢”农业日渐被异化为一种吸引更多商业资本、游客资源进入的空间符号。“慢”的空间使用价值越来越多地被形塑为可供商品化交换的价值。于是, 农民不再安心于对土地的慢耕细作, 而是步入了观赏农业的快车道, 土地的交换价值凌驾于使用价值之上。在资本逻辑牵引下, “慢城”外的人想要慢下来, 而“慢城”中的人却不自觉地越来越快。为了提供符号化的“慢”商品, 空间中的本土经营者们几乎没有休息日可言。这与《国际慢城宪章》的精神无疑是背道而驰的。《宪章》中为了更好地落实“慢”文化, 避免过度商业化的发展, 甚至规定了每周四“慢城”都要暂停营业。而当这一国际化的“慢”理念在高淳落地生根后, 却日益资本化、效率化。在追逐经济发展的线性思维模式下, “慢”乡村与“快”城市发展相比的差异性优越感难以体现出来, “慢城”的空间改造不仅失去了原有农村空间的天然质朴, 更增添了许多人工雕琢的痕迹。“慢”空间的资本化交换价值被置于改造进程中的首位, 而原本应为最大化挖掘和利用的空间使用价值却被人为地忽视了。本末倒置下的差异性“慢”空间打造, 使得真正地“慢”下来仅停留于口号和思想的层面上。一个真正的差异性“慢”乡村仍旧有很长的路要走。

“慢城”空间再造:乡村价值的重塑与回归

针对“慢城”发展存在的问题, 需要对“慢城”的地域空间生产进行反思。反思的“重点不在于空间本身, 而在于产生空间的过程”, 以及将“空间最常作为一种控制和统治手段”[15]的问题所在。反思的目的在于重建“慢城”的空间秩序, 修复“慢城”的空间正义, 重构“慢城”的未来发展之路。

(一) 秩序重建:规范乡村空间秩序

乡村地域空间的重构升级是在工业化和城镇化背景下, 农业经济重要性下降、农业经济调整、农村地方服务业兴起、城乡人口流动等多方面因素交错作用的结果。多因素的影响使得乡村的空间秩序发展难免失范。协调好多重外在因素的影响, 重建乡村发展秩序, 关键在于把握两点:其一是生产秩序, 乡村地域空间的生产是乡村发展进步的前提。“规范的空间生产实践将有助于解决诸多与空间有关的复杂问题, 形成合理的人与诸多复杂人化关系和谐共处、良性共生的新发展生态。”[16]因此, 要促进乡村第一产业和第二、三产业的有序结合, 为乡村振兴的健康发展与基层社会治理过程中的风险防范提供有力的物质基础保障。其二是生活秩序, 虽然在农业现代化大生产的进程中, “荷锄戴月老牛暮归式的农耕生活已逐渐远去, 但在中国人心灵深处, 仍然是敬畏自然, 亲近乡土的”[17]。“慢城”热现象的背后也暗藏这样一份挥之不去的乡土情怀。这一情怀对于生于农村、长于农村的农民群体来说尤其难以割舍。因此, 乡村振兴不能抛却农民的情感因素, 应最大化地保留乡土人情、传统风貌, 减少资本逻辑对于农民绝对空间生活秩序的冲击, 让农民能够按照自己的生活节奏安排地域空间中的生产生活, 赋予他们以足够体面的生存选择权和生活自主权, 而非一味地敦促其去适应追赶城市快节奏的生活方式。须知, “适度的‘慢’其实就是高效的‘快’”。

(二) 空间复位:维护乡村空间正义

“空间正义”作为一个被空间化的正义概念, 其应有之要义, 理应包含乡村地域空间内部资源配置、参与机会、权利分配等方面要素的平等共享。该理念驱动下的地域空间设计, 空间中的任一行动者都能够对于空间的发展走向拥有一定的话语权。但在具体实践中, 现有的乡村治理, 往往仍旧是单一的空间行动主体———基层政权说了算, 农民能够参与乡村治理的途径少之又少。空间中的强势话语权被法团化的当地政府所掌握, 乡村企业与政府之间因为市场资本循环而形成了牢固的利益链接。资本的入侵使得农村社会的阶层分化, 农民成为最边缘化的阶层。尽管其是乡土社会中数量最为庞大的群体, 但是对于自己所居住的空间使用与开发, 农民一直未能有太大的话语权空间, 乡村中的空间正义性严重不足。“慢城”当中抽象空间阶层化的问题, 恰好反映出乡土空间资源分配正义性的缺失。而空间中正义性的回归, “是要面对非家长话统治模式的边缘化现象, 在边缘化政治中寻求组织, 采用调和的方法, 解放那些受这种特定形式压抑的人群, 要将权力赋予那些受压抑的群体, 而不是剥夺他们进入政治权力和表达自己意见的能力”[19]。是故, 乡村中空间正义性的实践, 也有必要回归到弱势群体空间话语权表达的问题上, 重建空间当中的主体间性。借助成立农民保护协会等非政府组织的方式, 打破弱势群体的集体性失语。鼓励农民在政府改造空间的过程中, 发挥监督性的功能, 通过实现空间多主体的合作治理, 使得草根智慧与庙堂智慧有机融合, “创造一个既包含自我又包含他者的框架, 并使得两者都不处在支配地位, 这样才是一个基本公正的图景”。

(三) 土地增值:挖掘空间附加值

乡村地域空间无论如何转型, 始终都绕不过对于土地的合理化开发与利用的问题。当前农村土地争端解决不好的最大症结, 在于农民群体被补偿的只是单一化的土地开发使用权, 更为重要的土地发展权益却在无形中被剥夺了。农村土地的使用本身应该是为农民谋福祉, 为农业发展提供永续保障的。但伴随着越来越多的农业土地被商业化征用, 农用土地的弱质性经过资本化改造, 土地的增值效益越发凸显。被征用后的土地地价看涨, 看到有利可图的基层地方政府, 在利益驱动下越来越多地依靠出让土地的使用价值来换取土地开发的利润。这一问题在上文所述的“慢城”土地规划进程中同样存在, 一个本应该与城市空间发展迥然不同的乡村“慢”空间设计, 却在后期发展过程中日渐陷入到了城市资本化、商业化的旋涡中。农民被剥夺的不止是土地的使用权, 更是土地的发展权益。为此, 要想留住农村的农用土地, 就必须要打破这种农用土地的尴尬境地, 提升农用土地的附加值。这一方面离不开政府的制度创新, 即在土地征用与开发过程中建立农民参与分享土地增值的机制。另一方面, 离不开农民主体作用的发挥。要通过农业技术培训以及引导农民将农业生产与乡村景观服务业融合的方式, 提升农民自我利用和开发土地价值的能力, 让农村第一产业的发展也能够成为当地富有竞争力的优势性产业, 以此来增强农民群体在与其他空间群体进行权利博弈时的底气与资本, 而不是将土地的开发交给市场经营者与开发商。唯此, 才有可能保住农用土地本身的使用价值, 避免将农用土地过度投入市场化的资本循环当中。

当前, 将乡村传统与现代化发展有机结合的“复古”风尚正在成为乡村振兴发展过程中的一股新潮流。桠溪“国际慢城”发展为我们思考乡村价值的复归提供了一条可供借鉴的路径。孟德拉斯在谈及农村时曾形容道, “农业的缓慢发展可以给人一种安全稳定、千年平衡的印象, 与工业的狂热相对照, 农民的明哲适度似乎是永恒的:城市和工业吸引着所有的能量, 但乡村始终哺育着恬静美满、安全永恒的田园牧歌式幻梦”[21]。正是怀揣着这份田园牧歌式的幻想, 才掀起了一股以“慢城”热为典型现象的逆城市化潮流。因而, 适应新时代发展要求的“乡村振兴”战略, 必须从乡村传统中挖掘有价值的内容, 重新认识和发现乡村的潜在价值和生态优势, 找准适合乡村自身发展的道路, 而不能一味地模仿、追逐城市的发展模式。在这方面, 桠溪“慢城”无疑做了有益的探索。这表明在现代化的大潮中, 乡村可以通过自我价值重塑, 化劣势为优势, 实现新的振兴发展。这一发展模式为实现我国城乡融合发展, 让城市和乡村都能各美其美、共生共荣成为可能;也为化解当前乡愁之惑, 根治“城市病”难题提供了良方。

但与此同时, 在桠溪“慢城”的空间实践中, 权力与资本仍然起着主导的作用, 政府的自利性与资本的逐利性动机将不可避免地引发“慢城”的空间利益冲突。为此, 在乡村振兴与空间再造过程中, 要处理好乡村慢发展与社会快速现代化之间的张力, 找寻乡村传统与现代发展有机结合的契合点。地方政府要少一些急功近利的思想, 外来投资者们要多一些对于自然人文的敬畏, 减少拜金和逐利的追求, 与农民群体协力保持住农耕文化本真的慢色彩, 也为城市保留住一个可以短暂徙居怀旧的“慢”空间。“慢城”唯有守得住那份乡村生活的质朴, 才能守得住“慢城”发展的“根”。(作者:叶继红 张洋阳)